①頼朝死罪を宥免(ゆうめん)せらるる事 付けたり 呉越戦ひの事

②常葉六波羅に参る事

③経宗・惟方遠流に処せらるる事、同じく召し返されるる事

④頼朝遠流の事 付けたり 盛康夢合せの事

⑤清盛出家の事 並びに 滝詣で 付けたり 悪源太雷電となる事

⑥牛若奥州下りの事

⑦頼朝義兵を挙げらるる事 並びに 平家退治の事

平治物語・終わり

兵衛佐(頼朝)は弥平兵衛(宗清)のもとに預けられていたが、立ち居振る舞いが普通の幼い者に似ず、大人びているのを見て、人々は助からないだろう、と言い合った。ある人が兵衛佐に密かに言った。

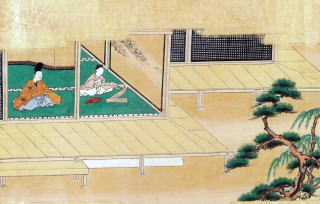

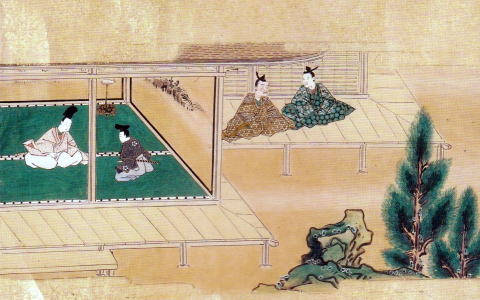

兵衛佐(頼朝)は弥平兵衛(宗清)のもとに預けられていたが、立ち居振る舞いが普通の幼い者に似ず、大人びているのを見て、人々は助からないだろう、と言い合った。ある人が兵衛佐に密かに言った。「あなたの罪科は、池殿にお願い申し上げれば、お命は助かると思います。池殿というお方は、大弐清盛の継母、尾張守頼盛の母、故刑部卿忠盛の後室で、(平家の)人は大切な方と思っています」と言う。兵衛佐は内々に池殿に気持ちを伝えると、池殿は昔から人の嘆願などを哀れむ人なので、頼朝のことが耳に入ると、可哀想なことだと思い、清盛の嫡子・重盛が、今度の勲功で伊豫守になり、今年正月(長寛元年=1163年)左馬頭になっているのを、池殿が呼んで語りかけた。(上・宗清のもとで沙汰を待つ頼朝)

「兵衛佐という十二、三の者が首を切られるのは残酷です。頼朝一人を助けて下さいと、大弐殿に申して下さい」と言う。重盛がそれを清盛に伝えると、聞いた清盛は「池殿に対しては、故・刑部殿のように思っています。万事、おおせに背くまいとしていますが、この事はまさに由々しい難問です。伏見源中納言、越後中将などのような者なら、何十人許しても苦しくはない。彼の頼朝は、六孫王の子孫で正嫡です。父義朝も名将も、見るとこがあるので、官途精進も、多くの兄を超越し、合戦の場でもはしたない振る舞いをしていると聞いた。遠国へ流しておく者とは思わない」と、はっきりとした返事はなかった。

重盛がこういう状況を池殿に話すと、池殿が仰るには「大弐の力を持って度々乱を鎮め、君を守り奉る間に、一門は繁昌し、源氏はことごとく滅びたのです。頼朝一人を助け置かれても、何ほどの事が出来るでしょう。前世に頼朝に助けられたのではないのか、処刑するのは余りに不憫に思いますよ。また、その方に申すのも、都合のいい手づるもあるからこそ、頼むのです。大弐殿は尼(池禅尼)の身を分けたようなものです。一門を育み給い、大切に愛おしく思っていることはは、頼盛を何人も合わせた働きに比べられます。この私の志を、年来見ておられるでしょう。もしあなたの方が、私の血を引いていないので、分け隔てしているのかとするなら、世にも恨めしくおもいますよ」と、涙ぐまれた。

重盛は重ねて大弐殿に話したのは「池殿の恨みはもってのほかです。女房殿の愚かな心が思い立つ事は、難儀極まりなき例が多いです。その様に背き給うことは、全く不都合な事です」と言うと、大弐はそれを聞いて「大げさな事をを言う人だな」と、特別なことがあったようでもなかった。

池殿はこれに力を付け、継孫の重盛と我が子、尾張守頼盛とを使いに出し、繰り返し、繰り返し嘆き、訴えた。「兵衛佐は今日、斬られる」「明日は必ず」と言われたが、次第に延びて斬られない。兵衛佐が心に思ったのは「八幡大菩薩がいらっしゃる。命が助かったなら、どうして本意を遂げないことがあろうか。いずれは仇を討つ」と、いつしか思い込んだ恐ろしさがあった。

兵衛佐は「一日でも命があるときには、父のために卒塔婆を作らなければ」と思ったが、木もなく、刀も許されないので、考えるばかりだった。池殿の使用人、丹波藤三頼兼という者がこの志を察し、愛おしく思い、杉檜で小さな卒塔婆、経木を作り、集めて渡した。兵衛佐は限りなく喜んで、梵字を思えるものを書き、その下に弥陀の名号を書いて、数百本を寄せ集めて束にし、「子供達にいたずらされず、牛馬にも踏まれないところに、この卒塔婆を置き奉って下さい」と藤三に言うと「置いてきましょう」と、昔、六波羅に万功徳院という古寺があえい、その庭の池の小島に置こうと、厳しい寒さの中で、裸になり卒塔婆を髻に結いつけ、泳いで渡った。兵衛佐はこのように藤三が接しても、すべては池殿のお志のたまものと思っていた。

「大草香の親王(おおくさかのみこ)の御子眉輪王(まゆわのおおきみ)は、七歳で継父安康天皇を滅ぼし、栗屋川次郎貞任の子、千代童子は十三の歳に甲冑をよろい、楯の前に現れて矢を放って敵を討った。弓箭の道は幼いからといわず、往古の人はこのように強くあったのだろうか。兵衛佐は父が討たれたなら討ち死にし、自害こそすべきなのに、尼公にすがって命を助かろうという。話題にする甲斐もない」と、都の人、上下を問わず噂した。

あるものが言うには「立派な名将・勇士と言っても、誰が命を惜しまないものがあろうか。その上、中国の昔を思うと、越王匂践(こうせん)と呉王夫差(ふさ)が合戦したとき、越王は戦に負けて、呉王に生け捕られた。越王は呉王に仕え、年来の従僕以上に働いた。呉王はその志を感じて、越王を処刑しなかった。呉の臣下に呉子胥(ごししょ)と言う臣がいた。

「越王を誅しないと、呉の国は滅びます」と諌めた。呉王が聞き入れないので、呉子胥はさらに強く王を諌めたので、王は怒り、呉子胥を斬る。呉子胥は誅せられるときに「我が眼を抜いて、呉の門に掛けろ。越が発起して呉の国を滅ぼすのを見よう」と言って、ついに斬られた。

越王は許しを得て本国へ帰るとき、蟾蜍(せんじょ=ひきがえる=)が高く飛んで道を越えた。越王は下馬してこれに礼を尽くした。見ていた人が問うた。

「なんで蝦蟇に礼をするのか」

越王の臣・范蠡(はんれい)が言った。

「我が君は、諌めるものを褒め賞するぞ」

これを聞いて勇士の多くが付き従った。

越王は何年か経て、軍を起こし呉護国を攻めた。会稽山というところで呉を滅ぼしたので、“会稽の恥をきよむ”という言葉がある。その様に兵衛佐も、命があればこそと思ったのだろう。尼にも大弐にも、その考えが分からなかったろう。恐ろしい、恐ろしい」という人がいた。

②常葉六波羅に参る事

さて、九条院雑仕常葉の生んだ子供は三人いた。皆男だったので、放っておくことは出来ないと、六波羅から兵を送って尋ねると、常葉や子供はいなかった。常葉の母の老尼だけがいた。

さて、九条院雑仕常葉の生んだ子供は三人いた。皆男だったので、放っておくことは出来ないと、六波羅から兵を送って尋ねると、常葉や子供はいなかった。常葉の母の老尼だけがいた。「姫・孫の行方を知らないことはまさかあるまい」と、六波羅へ呼び出して尋ねられた。常葉の母が言うには「左馬頭が討たれたと聞いた朝から、歳も行かない子供を連れて、行方知らずになりました」と言うと「知らない訳はないだろう」と、さまざまな拷問で問いただしたが、母がわずかに問いただす時間が空いたときに言うには「私は六十を超えた老いの身です。何事もなく過ごしても、どれほどの命があるでしょうか。三人の孫共は、いまだ十歳にもならない幼い者です。もし何事もなく過ごせば、命は遥かです。今日、明日とも知れない露の命を惜しんで、末は遙かな三人の命をどうしてなくすことが出来ましょう。例え行方を知らせていたとしても、言う事はありません。まして、夢にも知らない事です」と言った。(上・常葉の乗る車。呈子が用意した)

常葉は大和でこの話を聞き「我が子を思うように母は、私を愛おしむのでしょう。私故に苦しみを受けると聞きながら、どうして出て行って助けないような事が出来ましょう。前世の果報がなく、義朝の子と生まれ、父の咎が子に懸かり、連座して命を失うことは、理屈が通りません。その理由もない我が母が憂き目を見るのは、さながら私の咎です。この後も子が欲しければ、義朝に血のつながる子を養ってでも、いくらか気は慰められるでしょう。計り知れないほど長い時間を経ても、消えることのない親子の仲です。責め殺されて後は、悔やんでも甲斐はありません。母がこの世にあるときに、出て行って助けます」と思い、三人の子供を連れて、故郷の都へと帰った。

元の住み家に入ってみれば、門戸は閉め切られて人影もない。近所の人に「年寄りはいかがしたでしょう」と問いかけると「先日、六波羅へ召されて、その後は下働きの人々も逃げてしまい、このように浅ましい状況になったのです」と語った。

「そう言うことですか」と常葉はいつまでも尽きない涙を流した。

常葉は九条院(藤原呈子の邸)へ行き、泣きながら話したのは「女のはかなさはどうしても逃れられないと思いながら、この子供達が無残で、片時でも身を添えていようと、幼い者達を連れて、片田舎へ忍んでいましたが、老い先短い母が、六波羅へ呼び出され、いろいろと戒められ、問われていると聞きます。子供のことはどうなるか分かりませんが、母の苦しみを助けるために、子供を連れて行こうと思います」と言うと、御所(九条院呈子)を始め、居合わせた女房達は、皆涙を流した。

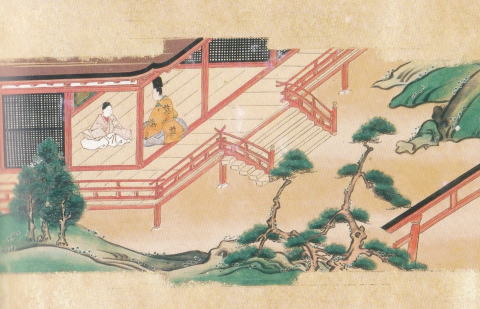

「普通の女房の気持ちならば、“老いた母は今日とも知れぬ命。命を失うなら、後の世を弔おう。行く末の長い子供を助けよう”と思うだろうに、子供を皆失っても、母一人を助けようとする志は滅多にない。仏神はきっと御哀れみ給うでしょう。子供もまた、武士の子とも思えず素直に言う事を聞く。このまま殺されるのは、無残と見える顔立ちです。今この御所へ来ることは、何を意味するか皆が知っています。尋常に出で立ちなさいませ」と口々に言うと、中宮もその様にお考えで、親子四人、清潔な装いをさせ、牛・車・下部、などもそれ相応のものを仕立て、六波羅へ送った。(左・清盛と会う常葉)

「普通の女房の気持ちならば、“老いた母は今日とも知れぬ命。命を失うなら、後の世を弔おう。行く末の長い子供を助けよう”と思うだろうに、子供を皆失っても、母一人を助けようとする志は滅多にない。仏神はきっと御哀れみ給うでしょう。子供もまた、武士の子とも思えず素直に言う事を聞く。このまま殺されるのは、無残と見える顔立ちです。今この御所へ来ることは、何を意味するか皆が知っています。尋常に出で立ちなさいませ」と口々に言うと、中宮もその様にお考えで、親子四人、清潔な装いをさせ、牛・車・下部、などもそれ相応のものを仕立て、六波羅へ送った。(左・清盛と会う常葉)九条院を出て、河原を東に進んでいくと、三途の川のほとりで、死者の着物を剥ぎ取る鬼こそいなかったが、三途の川を渡る心地がして、いよいよ六波羅に近づくと、屠所に赴く羊の歩みが、今日の我が身と重なって寂しい気持ちだった。

六波羅へ着くと伊勢守景綱が身柄を預かった。常葉が言うには「女心のはかなさは、この子供達がもし助かるかも知れないと、田舎へ連れて下ったのですが、罪もない母が召し出され、辱めを受け、苦しみに遭っていると承り、子供を先立たせるとしても、母を何とか助けようと思い定めて、お尋ねの子供を連れて参ったのです。母を許して下さい」と泣く泣く言うと、聞く人は孝行の志を感じて、皆々、涙を流した。伊勢守景綱はこの旨を大弐殿に申し上げると、常葉の母を寛大に処置した。母は景綱の宿所へ来て、姫、孫を見て絶え入るように嘆いた。しばらくして起き上がり、常葉の顔を辛そうに見て言うには「ああ、恨めしい心遣いです。老いた我が身はとても後の世が近いのです。長らえたとしてもいつまででしょう。この身に代えて孫共を助けたいのです。どうして子供を連れてきて、私に辛い目を見させるのですか。姫・孫達を二度見る事は嬉しいけれど、孫達が命を失うことこそ、悲しいのです」と、手を取って組み、顔を並べて同じところに伏し倒れた。

大弐清盛が常葉を呼び出すと、子供を連れて清盛邸へ出向いた。六歳・八歳の子を左右に、二歳の牛若は懐に抱いていた。常葉が泣きながら言うには「左馬頭は罪深い身なので、その子達は皆、殺されるところを、一人でも助けて欲しいと申すのは、その道理が通らないことを知らない身ではありません。子供が殺される前に、まず私を殺して下さるよう、何とかお聞き届け下さい。身分の上下にかかわらず、親が子供を思う心のつらさは、皆そうなのです。この子供と別れては、片時も耐えていける身であるとは思いません。私を殺した後に、子供の有り様をお計らい下さい。この気持ちを申し上げるためだけに、左馬頭の死後の霊に恥をかかせ、このような情けない有様を自覚もせずに、ここへやって来たのです。この世の御情け、後の世に旅立つ者への恵み、はこれに過ぎることはありません」と泣く泣く述べると、六歳の子は母の顔を頼もしげに見上げて、事態がよくわからないため「よくよく、申して下さい」と言うと、今までとても心が強いように見えた大弐殿も「けなげな子の言葉だな」と横を向いて涙を流した。強者共も居並んでいたが、涙に咽びうつむいて、面を上げる者はいなかった。(上・常葉と会う清盛)

大弐清盛が常葉を呼び出すと、子供を連れて清盛邸へ出向いた。六歳・八歳の子を左右に、二歳の牛若は懐に抱いていた。常葉が泣きながら言うには「左馬頭は罪深い身なので、その子達は皆、殺されるところを、一人でも助けて欲しいと申すのは、その道理が通らないことを知らない身ではありません。子供が殺される前に、まず私を殺して下さるよう、何とかお聞き届け下さい。身分の上下にかかわらず、親が子供を思う心のつらさは、皆そうなのです。この子供と別れては、片時も耐えていける身であるとは思いません。私を殺した後に、子供の有り様をお計らい下さい。この気持ちを申し上げるためだけに、左馬頭の死後の霊に恥をかかせ、このような情けない有様を自覚もせずに、ここへやって来たのです。この世の御情け、後の世に旅立つ者への恵み、はこれに過ぎることはありません」と泣く泣く述べると、六歳の子は母の顔を頼もしげに見上げて、事態がよくわからないため「よくよく、申して下さい」と言うと、今までとても心が強いように見えた大弐殿も「けなげな子の言葉だな」と横を向いて涙を流した。強者共も居並んでいたが、涙に咽びうつむいて、面を上げる者はいなかった。(上・常葉と会う清盛)常葉の歳は二十三だった。中宮の官女で物慣れていた上、思いが胸にあるので、言葉が口に出て、猛き武士も哀れと思う程に語り続け、藍の黛が涙に乱れ、嘆く日々も重なり、その人と見えないほどやせ衰えていたけれど、なお世の常の女性を超える美しさだった。見る人でこれを賞賛しない人はなかった。

「これほどの美女を、見たことも聞いたこともない」と言い合えば、ある人は「美女なのは当然です。大宮左大臣伊通公(呈子の父。呈子は近衛天皇の元へ入内)が、中宮御所へ見目のよい女を参上させようと、美女と聞こえる程の女を、九重(宮中)から千人召して百人を選び、百人から十人を選び、十人のうちの一番にこの常葉を送り込んだのだ。悪い訳がなかろう。そう言うことだから、見れば見るほど、愛くるしい顔つきなのだ。唐の楊貴妃・漢の李夫人が一度微笑めば、百の媚びを作ると言うのも、常葉には勝るまい」と、冗談めかせて言う人もいた。

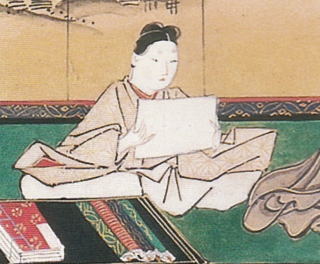

常葉は伊勢守の宿所に帰った。その後、荒い足音が聞こえると「今、我が子を殺しに来るたのか」と、心ここにあらずの様子。母は子の顔を「こうしていつまで…」と守って泣く。子供はまた、頼もしくはない母を頼りに手に取り付いて見上げて泣く。互いに涙は尽きない涙は、袖で拭いきれないほどだった。(左・牛若を抱いた常葉)

常葉は伊勢守の宿所に帰った。その後、荒い足音が聞こえると「今、我が子を殺しに来るたのか」と、心ここにあらずの様子。母は子の顔を「こうしていつまで…」と守って泣く。子供はまた、頼もしくはない母を頼りに手に取り付いて見上げて泣く。互いに涙は尽きない涙は、袖で拭いきれないほどだった。(左・牛若を抱いた常葉)大弐清盛が言うには「義朝の子供の事、個人的に清盛が計らうのではない。賞罰の事は勅定(上の定め)によって行うものだ。天皇の意向を伺うものだ」と言えば、六波羅の人々は「なぜこのように心の弱い事を仰せられるのだろう。この幼い者ども三人が成長すれば、末の世でどんな大事を引き起こすか知れない。御子孫のために、いたわしい」と諌めると、清盛は「誰でもその様に思うけれど、歳のいった兵衛佐を、池殿が助けようと言われる上は、成人の頼朝を助けて、幼い者を斬ることになると、その理屈は逆さまだろう。何と言っても頼朝の生き死にによるのだ」と言った。

常葉は「一日、片時でも命があるのが不思議です。これはすべて清水観音のお助けです」と、頼りにして、自分は観音経をよみ、子供には観音の御名を教えて唱えさせた。兵衛佐が死罪の事は、池殿がいろいろと(大弐に)申されたので、死罪は許されて流罪になった。

「これはただ事ではない。八幡大菩薩のお計らいです」と、信じ敬う事は極まりなかった。兵衛佐は東国伊豆国へ流されると決まった。常葉の子供は幼かったので、「助からないだろう」と話し合われていたが、子細なく、罪科もない者どもだと、死罪を免れた。

③経宗・惟方遠流に処せらるる事、同じく召し返さるる事

二月二十日頃院は八条堀川の皇后宮権大夫顕長卿の屋敷の桟敷に、頻繁に出御されて、四方の山辺の霞わたる夕煙の景色を叡覧され、お慰めされていたところへ、内裏からのお使いといって、桟敷殿を打ち付けた。(屋根が出来、見晴らしが悪くなったので)上皇は大変に憤り、大弐清盛を呼んで「主上は若年にましませるので、これほどの御はからいがあるとは思えない。これは経宗・惟方の仕業だ。呼んで戒めなさい」と仰せられると、清盛は上皇の命を受けて言うには「保元の御乱れも御方へ参って忠節をつくしました。去年の合戦にも、身命を惜しまず忠節を貫き、乱世を鎮めました。幾度でも勅命に従い奉ります」と、罷り出て、経宗・惟方両人の屋敷へ兵を派遣した。新大納言(経宗)の元では雅楽助通信・前武者所信泰の二人が抵抗したが討ち死にした。

二月二十日頃院は八条堀川の皇后宮権大夫顕長卿の屋敷の桟敷に、頻繁に出御されて、四方の山辺の霞わたる夕煙の景色を叡覧され、お慰めされていたところへ、内裏からのお使いといって、桟敷殿を打ち付けた。(屋根が出来、見晴らしが悪くなったので)上皇は大変に憤り、大弐清盛を呼んで「主上は若年にましませるので、これほどの御はからいがあるとは思えない。これは経宗・惟方の仕業だ。呼んで戒めなさい」と仰せられると、清盛は上皇の命を受けて言うには「保元の御乱れも御方へ参って忠節をつくしました。去年の合戦にも、身命を惜しまず忠節を貫き、乱世を鎮めました。幾度でも勅命に従い奉ります」と、罷り出て、経宗・惟方両人の屋敷へ兵を派遣した。新大納言(経宗)の元では雅楽助通信・前武者所信泰の二人が抵抗したが討ち死にした。経宗・惟方両人を召し捕り、御坪内に引き据えた。既に死罪と決まっていたのを、法性寺大殿が申されるのは「嵯峨天皇の御宇、左衛門督仲成が誅せられて以来、死罪を止めて年久しかったが、保元の乱に、少納言入道信西ほどの才人が、誤って死罪となり、中二年あって、去年の逆乱が起こった。死罪を行えば兵乱が絶えない言い伝えが、たちまちにあらわれた。公卿の頸を簡単に斬ることは如何なものでしょう。遠流は二度と帰ることはない。死罪と同じと聞いている。死罪を許し、遠流に処せられれば、よろしかろうと思うが」と言った。

「大殿は立派に申された。大職冠(最高の位階)以来、代々君の御守として、善政だけを行い御沙汰があるので、現在も目出度くあられます。御子孫の繁昌も、さらにますことでしょう」と、人々は褒めた。

少納言入道信西の子は僧俗十二人いた。国々へ流されていたが、それぞれ呼び返された。これについても紀伊二位の心の中が愛おしい。権を争った信頼は誅せられた。少納言入道も命さえあれば、どんな国へ流されていようと帰れたものを、数人の子供が呼び返されるのを聞いても、後の世の別れを嘆く。上皇も御政の度ごとに、話し合われる方がないままなので、信西を偲ばれていた。

大納言経宗は阿波国へ流され、別当惟方は出家すると言われ、長門国へと流された。伏見の源中納言師仲卿は、内侍所に留められたので、信頼と同じ重科は課せられなかった。しかし「都の中に留めておくのはどうしたものだろう」と、諸卿が言うので、播磨中将が呼び返されたあと、下野国室八島へ流された。三河の八橋を渡るので、師仲はこう口ずさんだ。(右・業平塚。伊勢物語にいわれがある。鎌倉街道が通っていた)

大納言経宗は阿波国へ流され、別当惟方は出家すると言われ、長門国へと流された。伏見の源中納言師仲卿は、内侍所に留められたので、信頼と同じ重科は課せられなかった。しかし「都の中に留めておくのはどうしたものだろう」と、諸卿が言うので、播磨中将が呼び返されたあと、下野国室八島へ流された。三河の八橋を渡るので、師仲はこう口ずさんだ。(右・業平塚。伊勢物語にいわれがある。鎌倉街道が通っていた)夢にだにかくて三河の八橋をわたるべしとは思いやはせし(夢の中でさえこのように三河の八橋をわたるとは思ってもいなかった)

上皇、この歌を聞かれ、急ぎ召し返された。

新大納言経宗は阿波の国から召し返されて、右大臣まで上り、後には阿波の大臣と言った。大宮左大臣伊通公が言うには「世に住めば、おかしなことも聞くものだな。むかしには、我が朝に吉備(黍)大臣はあった。また、阿波(粟)の大臣が出てきた。いつかまた、ひえ(稗)の大臣も出てくるだろう」と笑った。

大饗宴を行なおうと、伊通公を尊者(主賓)に招くと、使者の聞くのも憚らず「阿波の大臣が帰洛して、旅籠振る舞い(旅を終えた祝い、時に旅で余ったものを振る舞う)をするけれど、行かないよ」と言った。これをも人々は例の皮肉と笑った。別当入道はなお、君の憤りが深く、召し返されることはなかろうと噂され、心細く思ったのだろう、御所の女房達の方へ消息を知らせておくのに

今(こ)の世にもしずむと聞けばなみだ川ながれしよりもぬるる袖かな

女房達、この歌を話し合っていると、君も哀れと思し召して、急ぎ召し返された。

④頼朝遠流の事 付けたり 盛康夢合せの事

兵衛佐が死罪になる事を、池殿が繰り返し免ずるよう申し入れがあったので、それを受け容れる形で、伊豆国へと流された。池殿が兵衛佐を呼んで仰ったのは「昨日まではあなたの事に心を砕いてきましたが、今日は喜びとなって、伊豆の国とかへ流される事になりました。私は若い頃から可哀想で、哀れな事があれば、それを聞いて堪え忍べない気持ちがあって、多くの者の命を願い出て助け、頸を繋いで参りました。今はこのように朽ちた尼になったので、言う事も耳慣れて、大弐殿も聞き入れないと思いましたが、もしかしてとお願いしたところ、それによってとは、まさか思わないけれど、死罪とかは免れました。尼の命ある間の喜びは、これに過ぎたことは、またあるとは思いせん」とおっしゃった。(上・遠流の沙汰を待つ頼朝)

兵衛佐が死罪になる事を、池殿が繰り返し免ずるよう申し入れがあったので、それを受け容れる形で、伊豆国へと流された。池殿が兵衛佐を呼んで仰ったのは「昨日まではあなたの事に心を砕いてきましたが、今日は喜びとなって、伊豆の国とかへ流される事になりました。私は若い頃から可哀想で、哀れな事があれば、それを聞いて堪え忍べない気持ちがあって、多くの者の命を願い出て助け、頸を繋いで参りました。今はこのように朽ちた尼になったので、言う事も耳慣れて、大弐殿も聞き入れないと思いましたが、もしかしてとお願いしたところ、それによってとは、まさか思わないけれど、死罪とかは免れました。尼の命ある間の喜びは、これに過ぎたことは、またあるとは思いせん」とおっしゃった。(上・遠流の沙汰を待つ頼朝)兵衛佐は「御恩によって命を助けて戴きました。この御心は生々世々にも、どのようにして恩をお返ししたらいいでしょう。途中で命を失い、遠流の先で憂き目を見ようとも、何の恨みがありましょう。ただし、はるばると下り往く道に、召し使うものは一人もいません。旅の空は難儀なことでしょう」と言うと「そう思います。父祖の時から召し使われていた者は多かったでしょうが、恐れを成して出て来ないのです。とがめ立てしないと披露すれば、年頃の者どもは姿を見せるでしょう」と仰せられると、兵衛佐、弥平兵衛に話しを伝えると、それを聞いた侍、下人ども七、八十人ほどが出てきた。

その中に侍が三十余人ほどいた。この侍どもが同じように言うには「御出家されて池殿も安心出来るお姿で、伊豆国へお下りなさいませ」と言う。纐纈源吾盛康だけは「人々がどう言おうと、御髻は大切になさいませ」と耳元でささやいた。あるとき盛康が言うには「千人のうち一人という身が助かったのはただ事ではありません」と頼朝を拝み「八幡大菩薩のお計らいに違いありません」と言うと、兵衛佐が「髻を切れ」と言っても返事をせず「切りなさい」というのにも、反応もしなかった。その覚悟こそ凄いものだった。

永暦元年三月二十日、兵衛佐は伊豆国へ下されると伝わると、池殿のもとへ暇乞いに出向いた。池殿は簾を上げてご覧になり「近く、近く」と召して、つくづくとご覧になり「このように生きることが困難な命を助けたのですから、尼の言葉の端々まで、少しでも背いてはいけません。弓箭、太刀、刀と言う事は、目にも見、手にも取らず、狩り、漁補の遊びなどをしてはいけません。人の口はさがないもので、どんな讒言に会うか、尼の短い命があるうちに、何かと讒言にあい、再び憂き事を聞くかも知れません。その身もまた、二度憂き目を見るのは悔しいでしょう。どんな前世の報いなのか、親子ではない人を、これほど愛おしく思うのでしょう。人の哀願を受けて、自分の身を苦しめるのですよ」と涙が溢れるのは、兵衛佐は生年十四の春だっった。(右上・池の禅尼)

永暦元年三月二十日、兵衛佐は伊豆国へ下されると伝わると、池殿のもとへ暇乞いに出向いた。池殿は簾を上げてご覧になり「近く、近く」と召して、つくづくとご覧になり「このように生きることが困難な命を助けたのですから、尼の言葉の端々まで、少しでも背いてはいけません。弓箭、太刀、刀と言う事は、目にも見、手にも取らず、狩り、漁補の遊びなどをしてはいけません。人の口はさがないもので、どんな讒言に会うか、尼の短い命があるうちに、何かと讒言にあい、再び憂き事を聞くかも知れません。その身もまた、二度憂き目を見るのは悔しいでしょう。どんな前世の報いなのか、親子ではない人を、これほど愛おしく思うのでしょう。人の哀願を受けて、自分の身を苦しめるのですよ」と涙が溢れるのは、兵衛佐は生年十四の春だっった。(右上・池の禅尼)思えば幼稚な年齢だった。しかし、人の志の切なる思いを知って、涙に咽び顔も上げられなかった。少し経って涙を抑えて言うには「頼朝、去年三月一日、母を亡くしれ、今年正月三日父に別れました。まさに孤児となって、哀れ、不憫と言う人もないのに、このように御助け下さったのは恐れ多く、父とも母ともこの御方を思います」と言ってさめざめと泣けば、池殿、「誠にそのようなのか」と、また涙を流された。

「人は皆、父母のために供養の気持ちがあれば、冥加もあり、命も長くなりましょう。経をよみ、念仏を唱えて、父母の後世を弔うことです。尼の子に右馬頭(うまのかみ)家盛と言う者がいます。その幼い頃の面影、思い出こそ、愛おしく思うものです。鳥羽院に召し仕えて権勢は並ぶところがなかったのに、大弐清盛がまだ中務少輔というとき、祇園の社で事を起こし、山門の大衆に訴えられ、遠流されるという話しがありましたが、君に思し召し煩(わずら)わせ給ったのに『清盛の流罪が遅れているのは、弟の家盛が支えているから』と、さまざまに呪詛すると聞こえてきましたが、山王の御祟りとて、二十三の年に亡くなりました。家盛に先立たれ、一日片時も、今の世に生きるべきだとは思わなかったけれど、はやそれも十年になります。昨日までそなたのことを考えて、心苦しかったのですが、今日からは涙の途絶える時ともなりましょう。行く末遙かなその身は、年月を経て召し返される時もあるでしょう。今日明日とも分からない老いの命は、それを待つ頼みもありません。これこそ最後と思えば、ただ名残惜しいのです」と、泣かれると、兵衛佐も袖を濡らした。

永暦元年三月二十日の暁、六波羅の池殿を出て、遙かなる東路に向かった。供の者は沢山いたが、ここで履き物を直す、あちらでは人と話すなどして、本当に付き従う者は三、四人に過ぎない。纐纈源五盛康だけが、旅装束をして大津までとお供をしてきた。

兵衛佐「いくらでも見えるはずの者どもは、どうして見えないのだ」と言うと、盛康は「遥かに遠いところへ下るので、或いは妻子、或いは父母と名残を惜しんでいるのでしょう。遅れて来るでしょう」と言ったけれど、その後はついに誰も来なかった。

皆人は流されるのを嘆くが、兵衛佐は喜んでいた。それも当然で、切られるべき身が、流されるのだ。ただ、都への名残はやむを得まい。所々で馬を止め、しきりに後を顧みる。内裏の藏人でもあったので、宮中の交流も思い出すことだろう。宮の司(中宮職)にあったので、その名残も忘れられまい。「父にも母にも当たらない池殿に助けられた。志厚く、恩深い人をも今はもう見る事はないだろう」と思い続けると、敵陣の六波羅さえ名残惜しく思われた。

胡馬、北風に嘶(いばい)、越鳥、南枝に巣をかくる。畜類の無心だにも、故郷は忍ぶこころあり。

(北の胡国から来た馬は北風にいななき、南の越国から来た鳥は南に延びた枝に巣をかける。畜類は無心だが、故郷を偲ぶ心はある)

東平王(漢の宣呈の子)という人は、旅で亡くなったが、その塚の上に生えた草も木も、故郷の方へ靡いていた。遊子(中国古代の王、旅人)は神となり、巷を過ぎる人を守り、杜宇(蜀の王、ほととぎす)は鳥となって、旅する者に帰れと啼く。これらは長途に命を落とし、他郷に屍を留めたが、望郷の魂が苦しみ、都から遠く離れた事の恨めしさを現したものだ。兵衛佐の心も、その様に思えて哀れだった。

流人を目的地へ赴かせる役人は、身分の低い青侍季通だった。粟田口あたりから、道で会う者から、物を奪い取る。兵衛佐は「そういうことをするな。頼朝が下向の時、道で狼藉をしていたなどと言われるのは穏便ではない」と制した。纐纈五は「どこまでもお供したいのですが、八十を超えた老母が、今日とも明日とも知れない身なので、盛康と別れることをとても嘆いています。この老尼が亡くなったなら、急ぎ罷り出て奉公致します」と、瀬田まで供をしてきた。

瀬田は舟で渡った。「あちこちに見える杉林の前に、神門が立っているのは、どういう神なのです」と問えば、盛康「瀬田は近江の国府なので、国中の神を祝い奉っています」と言うと「名を何の宮と言うのだ」と問いかける。

「建部(日本武尊)の社」と申す。兵衛佐「今夜、あの社に泊まろう」と言うと盛康は「宿にお泊まり下さい」という。兵衛佐は「身の行く末を祈るために神前で通夜をしたい」と、建部の社へ行った。

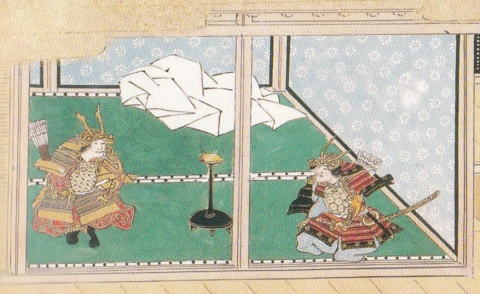

夜が更けて下部どもが寝たとき、泰盛が兵衛佐にささやいて言うには「都で御出家はあるまじき事と申したのは、全く盛康の言葉ではありません。正八幡大菩薩の御託宣です。その故は、京で不思議な霊夢のお告げがあったのです。君は浄衣に立烏帽子で、石清水=写真・左=へ御参詣された。盛康はお供を致しましたが、君は神殿の大床、盛康は瑞垣の下に控えました。御年十二、三程の天童が弓箭をかき抱いて大床に立ち「義朝の弓・箙、召して参りました」と申すと、御宝殿の内から気高き声で「深く納めおけ。終には頼朝に与えるのだ。これをまず頼朝に食わせよ」と、仰せられると、天童、御簾の際へ参って、押し出された物をかき抱き、君の前に置き給う。何だろうと見ると、熨斗鮑(のしあわび)で、六十六本あった。先ほどのお声で「頼朝、それを食べよ」と仰せられると、手に握って幅の広いところを三口食べられました。細いところは盛康に投げて下さったのを、懐中に入れてたいそう喜ぶと、夢が覚めました。(下・義朝=左=は朝長=衣をかぶせた=を自らの手で亡き者にした)

この夢を心の中で合わせて見ると、御当家の弓矢を、大菩薩の御宝殿に納めておられる頭殿(義朝)こそ、一旦朝敵となって滅びてはいますが、君の行方には頼もしい夢でした。六十六本の鮑は六十六ヶ国を掌に握り給う相です。食べ残しを戴いて、懐に入れると見ると、人数にも入らない我らまでにも、力強く思えました」と言ったけれど、兵衛佐は返事もしなかった。

この夢を心の中で合わせて見ると、御当家の弓矢を、大菩薩の御宝殿に納めておられる頭殿(義朝)こそ、一旦朝敵となって滅びてはいますが、君の行方には頼もしい夢でした。六十六本の鮑は六十六ヶ国を掌に握り給う相です。食べ残しを戴いて、懐に入れると見ると、人数にも入らない我らまでにも、力強く思えました」と言ったけれど、兵衛佐は返事もしなかった。放心状態で「いざ盛康、せめて鏡の宿まで」とおっしゃるのが余りに愛おしいので「母はどうなろうと仕方が無い。どこまでもお供しましょう」と思った。鏡の宿に着いて「どこまでもお供して参ります」と言うと、兵衛佐は「それこそあるまじき事です。志はそうであっても、汝の母の嘆きは、頼朝が自分の身に負うべきものです。孝行の志を空しくすれば、仏神の冥慮に背きます。冥慮に違うなら、頼朝の冥加のためにも恐ろしい事です」と、止められた。

兵衛佐は不破の関を越えて、美濃国青墓の宿を過ぎるとき、父義朝がこの宿で、兄中宮大夫進朝長を手に掛け、殺して仕舞った時の心の内を思い知らされて悲しかった。株川(くいぜかわ)を渡ったときは、源光が舟で下った川なので、知らない舟人が漕いで行く舟も、心ない水の流れも、懐かしく思えた。尾張国熱田宮に着いて、「故左馬頭が討たれた野間の内海はどこです」と、ところの者に問うと「鳴海潟を隔てて、霞渡る山がその辺りです」と答えると、心の中で「南無八幡大菩薩、頼朝を今一度、世に出して下さい。忠宗・景宗をこの手で負かし、亡父の草陰に見せようと思います」と、泣く泣く祈誓したのは当然だった。

兵衛佐は当社大宮司季範の娘の子。この腹に男女三人の子あり。女子は坊門の姫として、後藤兵衞実基が養い親となって都に留まっていた。今一人の男子は、駿河国かつら(香貫の誤り?)と言うところにいたのを、母方の叔父、内匠頭朝忠と言う者が絡め捕って平家に渡したのを、名字が無ければ流さない習いで、希義と付けられ、土佐国きらと言うところに流されていたので、きらの冠者、と呼んだ。希義は南海土佐国、頼朝は東国伊豆国、兄弟は東西に別れて行く、宿週の程は誠に無残だ。

⑤清盛出家の事 並びに 滝詣 付けたり 悪源太雷電となる事

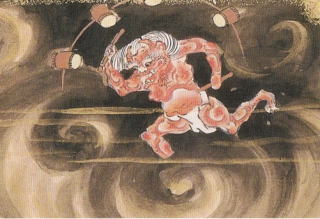

そもそも保元に為義が誅せられ、平治に義朝が誅せられてからこの方、平家一門は繁昌している。我が身(清盛)は太政大臣に上がり、子息は近衛大将に相並び、親類の昇進思うままで、卿相、雲客、六十余人に及ぶ。仁安二年十一月、清盛病に冒され年五十一で出家し、法名を浄海とする。兵庫に経島を築き、諸国運送の舟を助け、福原に屋敷を構えて大方、そこで生活していた。(左=滝見物の清盛、悪源太が雷となって、処刑した難波・左、を蹴殺した)

そもそも保元に為義が誅せられ、平治に義朝が誅せられてからこの方、平家一門は繁昌している。我が身(清盛)は太政大臣に上がり、子息は近衛大将に相並び、親類の昇進思うままで、卿相、雲客、六十余人に及ぶ。仁安二年十一月、清盛病に冒され年五十一で出家し、法名を浄海とする。兵庫に経島を築き、諸国運送の舟を助け、福原に屋敷を構えて大方、そこで生活していた。(左=滝見物の清盛、悪源太が雷となって、処刑した難波・左、を蹴殺した)あるとき清盛は遊覧のために、一門の侍ども数十騎を連れて、布引の滝へ出掛けた。難波三郎は「夢見が悪い」と、その日は宿舎に籠もっていた。清盛の屋敷で働く同輩達は「弓矢を取る者が、夢見・物忌みなどと言う事を、口にするのも恥だぞ」と笑うのも、もっともだと思い、遅ればせながら出てきた。布引の滝を見て帰る途中の山の麓で、にわかに風が強く吹き下ろし、空はかき曇り稲光が盛んに光、雷が雲の中で轟いた。

難波は顔色を変え、側にいる者に言うには「夢見が悪かったのはこの事だ。悪源太が斬られたとき、後は雷になって蹴殺す、といった面魂が、いつも面影となって立ち、恐ろしいのだ。夜は夢にまで見る。鞠ほどの物が光り、巽(東南)の方向へ飛んで行くのを、人々は見ただろうか。悪源太の霊かと心で思うのだ。それが帰りざまに、経房は間違いなく蹴殺されると思う。命のある限り、雷でもあればあれ、一切りは切ろうと思うぞ。後に証人になってくれ」と、太刀を抜いた。

案じたように難波の上に黒雲が渦巻いて降りてきて、雷が鳴り響いた。清盛も危ないと見えたが、弘法大師が両手、両足、口を使って五本の筆を使って書いたという理趣経を錦の袋に入れ、頸に掛けていたのを、取り出して振ったので、雷は轟きながら上へと昇っていき、清盛は助かったのだった。難波が蹴殺されているのを、雲が散って後に、各々が近づいて見ると、五体は千々に切れて目も当てられない形だった。太刀は鍔まで焼けただれていた。

案じたように難波の上に黒雲が渦巻いて降りてきて、雷が鳴り響いた。清盛も危ないと見えたが、弘法大師が両手、両足、口を使って五本の筆を使って書いたという理趣経を錦の袋に入れ、頸に掛けていたのを、取り出して振ったので、雷は轟きながら上へと昇っていき、清盛は助かったのだった。難波が蹴殺されているのを、雲が散って後に、各々が近づいて見ると、五体は千々に切れて目も当てられない形だった。太刀は鍔まで焼けただれていた。昔、北野の天神(菅原道真)は、配琉の恨みに雷を起こし、本院の大臣(藤原時平)を罰した。これは権化が世に出て懺寧の臣を退けられ、忠臣を賞する政を示すためだった。今の悪源太は廃官の将となって、白昼に誅せられたのを憤り、雷となって難波を蹴殺したのだった。

「どういうつもりで、遺恨を死んだ後に晴らすのか、分からない」と、恐れる人々は多かった。

⑥牛若奥州下り

大弐清盛は立派な居室をしつらえて、常葉を住ませて通った。昔から今に至るまで、賢帝も猛き武士も、情の道に迷って政を疎かにし、諌める道を忘れるとか言われる。「まさに、傾城の色(絶世の美女)に遭っては」と中国の詩人、白居易が書き置いたのは理に叶う。

常葉の三人の子供は年月を経ると、大きくなり、兄今若は醍醐寺で学問をし、出家して禅師公全済と名乗った。悪禅師といわれ世にも希な、荒法師でもあった。中の乙若は八条宮(後白河院の子)に召し使われ、卿の公円済といい、門跡自院に仕える坊官となった。弟の牛若は鞍馬の東光坊阿闍梨蓮忍の弟子、禅林坊阿闍梨覚日と同じ師に学び、沙那王と呼ばれた。

常葉の三人の子供は年月を経ると、大きくなり、兄今若は醍醐寺で学問をし、出家して禅師公全済と名乗った。悪禅師といわれ世にも希な、荒法師でもあった。中の乙若は八条宮(後白河院の子)に召し使われ、卿の公円済といい、門跡自院に仕える坊官となった。弟の牛若は鞍馬の東光坊阿闍梨蓮忍の弟子、禅林坊阿闍梨覚日と同じ師に学び、沙那王と呼ばれた。十一の年に家々の系図を覚えて、諸道の日記などを見るうちに、賢くなり「自分の身の有り様を考えると、清和天皇から十代、系図をたどると九代、六孫王より八代、多田満仲の後胤、伊豫入道頼義の末葉、八幡太郎義家より四代、六条判官為義の孫、左馬頭義朝の末子に当たる。伊豫守、相模守だったとき、奥州の貞任、宗任を九ヶ年の間、攻めたが、功績を挙げることが出来なかったので、八幡殿は奥州に下向し、後三年の合戦に打ち勝って出羽守になられた。その時のように私もなって、父・義朝の本望を達成したい」と思った。

坊主の、禅林坊に「毘沙門の佩いている劔と似た木刀を作り、取り替えて下さい」と頼んだ。禅林坊が「あるべからざる事だ。本尊のお宝となって久しく、(大きな寺に置かれた寺務を統括する)別当以下の大衆に、この事が聞かれると大変だ」と言うと、その後は願い出ることは無かった。隣の坊に同年代の稚児がいるのを誘って、いつも出掛けては、辻にたむろする若者達と、小太刀・打ち刀などで、切ったり、追いかけっこをしたりだった。(下=陵助と東国へ下る義経。元服して烏帽子を被っている)

追うのも速く、逃げるのも速く、土の壁・板塀を飛び越えるなどを間違いなく、上手にやっていた。貴船神社に至る僧正が谷は、天狗・化け物が住むと言われたが、恐ろしそうにも無く、夜な夜な越えて貴船(貴布禰)に詣でた。「その振る舞いは凡夫にあらず」と、寺僧どもは口を揃える。

追うのも速く、逃げるのも速く、土の壁・板塀を飛び越えるなどを間違いなく、上手にやっていた。貴船神社に至る僧正が谷は、天狗・化け物が住むと言われたが、恐ろしそうにも無く、夜な夜な越えて貴船(貴布禰)に詣でた。「その振る舞いは凡夫にあらず」と、寺僧どもは口を揃える。常葉は大弐に思われて、女子一人をもうけた。大弐に遠ざかられて後、一条大蔵卿長成と連れ添い、子供が何人も出来たという。沙那王を師の阿闍梨も、坊主の禅林も「もう出家しなさい」と言うと「伊豆にいる兵衛佐に聞いてみて、剃れと言えば剃ります。剃るなと言えば剃りません。その上、兄二人が法師になったのさえも、不甲斐ないと思うのに、自分は剃りたくないのに、強いて剃れと言う者がいるなら、狙って突き殺す」というと「今にも人を突き殺しそうなこの子の目つきだ。恐ろしい恐ろしい」と言い合った。大師の蓮忍も小師の禅林も、上には沙那追王を憎んでいるように言うけれど、その心中を知っているので、内々には哀れで、愛おしく思っていた。

その頃、毎年陸奥へ下る金商人がいつも鞍馬へやってくる。沙那王の坊主を師としていた。沙那王が近寄って「我を奥州へ連れて行って下さい。特別な者を一人知っています。金三十両をお礼に上げます」というと「承知しました」と約束した。

また、板東武者の中に陵助(みさぎのすけ)重頼という者がいた。これも鞍馬には良く来る。沙那王が話しかけ

「あなたはどこの人ですか」

「下総の者です」

「どういう人の子です。氏はどういう姓ですか。名を何と言います」など問うと

「深栖三郎光重の子で、陵助重頼という不肖の身です。源家の末葉です」

「それでは、またとない人です。誰とつきあっているのですか」

「兵庫頭頼政と仲良くしています」

「このようにお尋ねするのは、子細があります。この童(私)は平治の乱を起こして亡くなった左馬頭義朝の末子です。九条院の雑仕常葉に子が三人いますが、兄二人は法師になりました。沙那王は出家せず元服して一人前の男になろうと思いますが、そうなると平家がどう思うか、憚るところがあります。あなたが私を連れて下って下さい。狩りなどして楽しみましょう」

陵助「伴っては寺僧たちに、稚児かどわかしと、咎められるでしょう」というと

「この童が失せたとしても、誰が咎めましょう。我が身の事を思うと、(誰も心配しません)それだけは心易いいものです」と、涙ぐめば

「それでは承りましょう」と契約した。

沙那王=左=十六と言う承安四年三月三日の暁、鞍馬寺を出た。世間を恐れて、上には「さる稚児」などと憎んでいるような振りをしているが、内々の心は、童の中でとても優れているので、つきあっている同宿の仲間、稚児などは皆、名残を惜しんだ。その日、鏡の宿に着いて夜半の頃、自ら髪を結い、日頃の武勇の程を見せようと、懐に入れていた刀を差し、いつもふざけてつける烏帽子を取り出して被った。次の朝、宿を出るとき、

沙那王=左=十六と言う承安四年三月三日の暁、鞍馬寺を出た。世間を恐れて、上には「さる稚児」などと憎んでいるような振りをしているが、内々の心は、童の中でとても優れているので、つきあっている同宿の仲間、稚児などは皆、名残を惜しんだ。その日、鏡の宿に着いて夜半の頃、自ら髪を結い、日頃の武勇の程を見せようと、懐に入れていた刀を差し、いつもふざけてつける烏帽子を取り出して被った。次の朝、宿を出るとき、陵助「御元服されたのですか。御烏帽子親は」

「自分です」

「御名は何と言います」

「源九郎義経と言います。弓箭が無ければいけませんね」

「承知しました」と言って矢一腰、弓一張りを奉じた。矢負、弓持つままに

「馬はお心のままに」と言えば、道すがら選んで乗り、馬の足場のいいところでは、走らせながら弓を射る事を練習しながら下っていった。

駿河国黄瀬川に着き、「北条へ寄ろう」と言うと

「父の深栖は見参しています。重頼は未だ見参していません。まず、下総の国へ落ち着き、文で申し入れましょう」というと

「それがいい」と、通り過ぎた。深栖は状をもってこの旨を兵衛佐殿へ伝えると

「その者を、心して哀れみを掛けてやって下さい」と返事があった。

こうして一年ほど御曹子は野に出て、狩りをしていたが、あるとき馬泥棒がいて、人々が捕らえようとしたけれど、身長六尺ほどの男は、大木を背に刀を抜き、死にものぐるいなので、近づく者はいなかった。御曹子は盗人の脇の下へつっと寄り、刀を持った肘をしたたかに蹴ると、刀をからりと落とした。袴の腰に取り付き、空中に持ち上げ、激しく打ち付けて絡め捕った。またあるとき、深栖の宿に近い辺りの百姓屋へ、強盗が入ったが、御曹子は太刀だけで立ち向かい、盗人六人の中へ走りこんで四人を斬り殺し、二人に痛手を負わせ、自分はなんともなかった。この事は国中に知らせたので、「平家に聞き付けられては良くない」と深栖はもてあました。

その後、伊豆へ出て兵衛佐と対面した。

「義経、既に元服しました。平家に聞かれては拙いと、当国・他国まで伝えてあります。我が身の事は次です。御ためになろうと思っています。なお、これからも知らない国へ落ち下って、世間の様子を見ます」と、偲ぶように言った。

兵衛佐「陸奥に大切に思うべき人が一人いる。その人を訪ねて行きなさい。上野国大窪太郎の娘、十三で熊野に参った時、故頭殿が面会して『この後は何人もの男が現れても、嫡子にはこれ(頼朝)を立てる。誰もごご覧になって承知下さい』と申し入れたが、父が亡くなって後『同じ人の妻になるとしても、平侍の妻にはなりません。奥州秀衡の妻になります』と、女から求婚するので、秀衡の郎党信夫小大夫という者、道で横取りして妻にし、子供二人をもうけている。信夫六郎(小太郎と同一人)が亡くなった後、二人の子供を育て上げ、後家分、屋敷(死んだ武士の妻に与えられる領地、屋敷)などを得て、貧しくもなく生きている。それを訪ねて行け。消息を書こう」と言うと、義経は手紙を受け取って陸奥へ下り、文を渡して夜に入って対面すると、兵衛佐の幼い頃の有様を思い浮かべ、

「故左馬頭殿を、幼い目にも素晴らしい男だと見ました。相似てはいませんが、その御子かと思います。もしかして、兵衛佐殿の弟なのですか」と言うと

「そうです」と名乗った。

尼は男の子二人がいます。佐藤三郎(屋島で義経の身代わりで死亡)、佐藤四郎(義経と都落ちし、襲撃されて自害)と言います。三郎は酒飲みですっかり酔ってしまうと、道理も分からなくなる荒くれ者になります。弟の四郎は下戸のうえ、極めて実直者です」と言い、四郎を呼んで引き合わせ「この方は伊豆にいらっしゃる兵衛佐殿の弟です。心してもてなし、お仕えするように」というと「分かりました」と承服した。

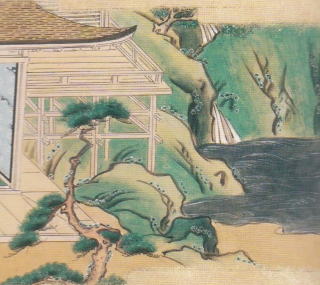

多賀の国府へと向かい、鞍馬で約束した商人を訪ねて会うと「商人はどこへでも自分から出向くのを苦にしないものだ。秀衡の館へ私を連れて行け」と言い、平泉へと向かった。京から下って来る度に、湯巻き(白い絹で作る女性の入浴に着る)薫き物(香木を粉にして練り合わせたもの)などを渡す昵懇の女房に話して、秀衡への面会を申し入れると、対面できた。(右=鞍馬の山深い寺)

多賀の国府へと向かい、鞍馬で約束した商人を訪ねて会うと「商人はどこへでも自分から出向くのを苦にしないものだ。秀衡の館へ私を連れて行け」と言い、平泉へと向かった。京から下って来る度に、湯巻き(白い絹で作る女性の入浴に着る)薫き物(香木を粉にして練り合わせたもの)などを渡す昵懇の女房に話して、秀衡への面会を申し入れると、対面できた。(右=鞍馬の山深い寺)「如何なる人ですか」

「平治の乱で滅びた左馬頭義朝の末子です」

「さては手づから元服し源九郎義経と名乗るひとかどならぬ人ですか。もてなし、かしづけば、世の中に伝わる話とは違うでしょう。また、あなたの身のためにも、その方が良い。出羽・陸奥両国は国司、目代(国司が私的に雇った代官)のほかは、秀衡の思うがままです。その内にいらっしゃいまして、どんな人でも頼りにして下さい。見目良き冠者殿ならば、婿に取る人もまた、出てきましょう。また子のない者は、養子にでもするのでしょう。お考えが分かったので、将来のために言うのです。このように打ち解けた物語りなどを、秀衡の家僕にも、漏らしてはいけません」と将来を頼もしそうに言うと、義経「早すぎる事ではありますが、この度、義経の面倒を見てきた金商人に、物を与えたい」と頼むと、「これが良いだろう」と砂金三十両を与えた。

その後、信夫を越えて普段は板東へ通い、秩父、足利、三浦、鎌倉、小山、長沼、武、吉田、彼らに近づいて、ここは十日、かしこは五日と遊んだ。良い所領を持った者を見ると「きゃつを討ってこの領を支配し、力をつけて本意を遂げたい」と思った。上野国松井田と言うところで、下郎の許に一夜留まったが、主の男を見て「奴の面魂はなんとも勇ましそうだ。奴を連れて平家を攻めるとき、先頭を駆けて旗をかざす“旗さし”にしたい」と思い、さらに泊まろうとしたが、この男は「この冠者は歩行裸足で、さまよい歩く者とも見えない。博打うちか盗人か、我を殺そうとする者か」と考えて、泊めずに追い出した。

⑦頼朝義兵を挙げらるる事 並びに 平家退治の事

九郎冠者、都を出て七年後の治承四年の秋八月十七日、兵衛佐頼朝、伊豆の目代和泉判官兼高を夜討ちにして以来、石橋山の合戦、小壺、・衣笠、諸処の戦いで負けて、安房・上総へ渡り、上総介以下を服従させた。下総を越えて千葉介(千葉に本拠があった)を呼びつけて引き連れ、武蔵野国へ進出したが、従わない兵はいなかった。

九郎冠者、都を出て七年後の治承四年の秋八月十七日、兵衛佐頼朝、伊豆の目代和泉判官兼高を夜討ちにして以来、石橋山の合戦、小壺、・衣笠、諸処の戦いで負けて、安房・上総へ渡り、上総介以下を服従させた。下総を越えて千葉介(千葉に本拠があった)を呼びつけて引き連れ、武蔵野国へ進出したが、従わない兵はいなかった。この事が京都に聞こえると、醍醐寺の悪禅師・八条の卿の君は、関々が固められる前にと、笈を背負って駆け下った。(左・武家の棟梁となった頼朝)

平家はこれを聞いて「土佐へ流された希義(頼朝の弟)を討って来い」と、当国(土佐)の住人、蓮池次郎権守家光に命じた。御曹子(希義)に言ったのは「兵衛佐殿、伊豆国で謀反を起こしたと言うので、君を討ち取れと、平家から仰せが下りました」と伝えると「嬉しい事を知らせてくれた。父のために、毎日法華経を読むが、今日はまだ読んでいなかった。しばらく暇をくれ」と言って、持仏堂に入り、法華経を心静かに読み、腹を掻き切って自害した。

九郎冠者は秀衡の宿所の平泉に入り「兵衛佐が謀反を致しました。暇をいただき、板東へ参ります」と伝えると、秀衡は対面して「定めしお役に立つことでしょう」と、紺地に錦の直垂、紅裾濃(くれないすそご)の鎧、金作りの太刀を贈った。「馬、鞍は沢山あるので、好きな物を」と言うと、真っ黒な毛並み、烏黒という馬の背の高い大きな馬を、十二頭の中から選び取り、金覆輪の鞍を置いて乗った。

佐藤三郎は「公私の事を片づけてから参ります」と留まった。弟四郎は供をした。白川の関が塞がれていたので、「那須の湯へ行きます」と言って通り抜けた。あの金商人は元公家の青侍(六位の侍で青い袍を着る)で、貧しくて生活が苦しかったので、初めて商人になった。今度、九郎冠者に付いて、また侍にされ、窪弥太郎と名乗る。伊勢三郎は元、伊勢国の者。上野松井田に住んで、家は豊かだった。御曹子が偲んで彼の元にいたとき、恐れて追い出した者。彼のところへ着いて「先年、ここにいたときは、まさか知らなかっただろう。兵衛佐の弟、源九郎義経とは私のことだ」と名乗ると「事情のある人と見ましたが、間違ってはいませんでした。お供いたしましょう」と連れに加わった。

兵衛佐、相模大庭野に十万余騎で陣取っているところへ、義経の率いる、その勢八百程が、白旗を掲げて出現した。

「何者だ。見境もなく錦の直垂を着、ことわりもなく白旗を掲げる者は知らないぞ」というと

「源九郎義経」と名乗る。

「これほど成人するまで会ってなかったな」と、昔を思い出し涙ぐまれた。

「八満殿、奥州三年の合戦の時、弟義満、刑部丞でしたが、官を辞して弦袋を陣の座(詰め所)に留め、陸奥金沢城へ馳せ参らせたので、八満『「故伊豫入道(頼義)、再び生き返り給える気持ちがする』と、鎧の袖を濡らされた。先祖の昔語りは、今のように覚えるぞ」と、兵衛佐が言ったとか。

一条、武田、小笠原、甲斐国からも打って出て、駿河の目代弘正を討とうと、駿河国へ向かった。目代弘正、その勢いくらでもなかったが、平家に志のある輩、、一千余騎が馳せ集まって目代に加勢した。甲斐源氏は三千余騎を三手に分けて、中に取り込んで攻めると、目代弘正は討たれた。平家はこの事を聞いて官軍をさし下した。大将軍は権亮少将維盛でその勢は五万余騎で、富士川の岸、蒲原に陣を敷く。兵衛佐は二十余万騎の勢で、足柄、箱根、二つの山を越えて、駿河国黄瀬川に陣を取る。明日を合戦と定めた夜、富士の沼に降りていた水鳥が飛び立つ羽音を、鬨の声と聞き誤り、一矢も射ずに逃げ上った。(上・富士川のこと=平家物語画帳・根津美術館)

一条、武田、小笠原、甲斐国からも打って出て、駿河の目代弘正を討とうと、駿河国へ向かった。目代弘正、その勢いくらでもなかったが、平家に志のある輩、、一千余騎が馳せ集まって目代に加勢した。甲斐源氏は三千余騎を三手に分けて、中に取り込んで攻めると、目代弘正は討たれた。平家はこの事を聞いて官軍をさし下した。大将軍は権亮少将維盛でその勢は五万余騎で、富士川の岸、蒲原に陣を敷く。兵衛佐は二十余万騎の勢で、足柄、箱根、二つの山を越えて、駿河国黄瀬川に陣を取る。明日を合戦と定めた夜、富士の沼に降りていた水鳥が飛び立つ羽音を、鬨の声と聞き誤り、一矢も射ずに逃げ上った。(上・富士川のこと=平家物語画帳・根津美術館)養和元年三月、平家は美濃国墨俣川に馳せ向かう。(源氏の)十郎藏人行家は「一門の長者である」と高倉宮の令旨に書き下されていたけれど、兵衛佐と木曽の冠者、二人の甥に権勢を取られ、僅か五百騎の勢で墨俣川の東の端に控えていた。八条の卿坊円済は「親の敵、平家を川の向かいにおいて、今夜合戦をせずに、人の命の知りがたさは、夜の間にも、ただ死んでしまえば、後生のさわりにもなりかねない。暇を願って」と、自分に従う兵ども五十余騎で川を渡って敵の中に駆け入った。大将軍は頭中将重衡・能登守常経だった。この人々の中に取り込められ、卿坊円済は討たれた。

寿永二年七月二十五日、木曽冠者、都へ攻め上り平家は都を落ちた。

「池殿のご子息は御留まり下さい」と、内々に書状が送られていたので、それを頼みに留まった。元からの領地は少しも違わなかった上に、所領はさらに増やされたとか。

左馬頭を討った長田庄司忠宗・子息先生景宗は、平家へも付かなかった。重代の主を討ったので、天の責めを蒙ったのだろうか、五十騎ほどで頸を延ばして、鎌倉へと参上した。兵衛佐「良く来た」と、土肥四郎に預けられる。その後、木曽追討のために、蒲冠者頼家(頼朝の異母弟)、九郎冠者の二人の兄弟を上らせる。木曽を追討して、一の谷の合戦に打ち勝ち、戦の次第を註進する使いが鎌倉に着く度に「長田の合戦中の様子はどうだ」と、お尋ねがある。

「大の剛の者です。所々で立派にふるまっています」と返答すると「これら父子に、今後、合戦をさせなさい」と、頼朝は言った。

平家は長門国壇ノ浦で滅び終わり、長田が鎌倉に戻ってくると「成綱に言い含めたいことがある。すぐに本国へ帰って、故殿の御菩提を弔え」と言われると、長田は喜んで上っていった。安堵の思いでいるところに、弥三の小次郎(成経)が押しかけ、忠宗・景宗を絡め捕り、磔にした。世の常の磔ではなく、義朝の墓の前に板を敷き、左右の足、手を大釘で板に打ち付け、足、手の爪を剥ぎ、頬の皮を剥ぎ、四、五日ほどかけて、なぶり殺しで殺された。相伝の主人を討ち、子孫の繁昌することを思ったのだが、因果は今生に酬い、名を流し、恥をさらした。

池殿の家に仕える公人、丹波藤三は鎌倉へ行き、庭に推参して「昔、池殿にお仕えしていた頼兼が参りました」と言うと、

池殿の家に仕える公人、丹波藤三は鎌倉へ行き、庭に推参して「昔、池殿にお仕えしていた頼兼が参りました」と言うと、鎌倉殿「丹波の藤三か」と宣う。

「その通りでございます」

「良く参った。頼朝も聞きたいことがある」と武士の詰め所へ招いた。

「この人物はあの頃、忘れがたい、志は身に余る人の上、故池殿に仕えた人で、大事にする客人だ。引き出物を出せ」と仰せられると、近習の者達は、貴重品を納めてある納め所から、豹・虎の皮、鷲の羽、鷹の羽、絹・小袖、などをそれぞれが抱えて出してきた。(上・中央が頼朝)

頼兼の前後に積置かれると、その人が見えない程だった。

「訴えることはないか」と頼朝。

「丹波国細野郷は、重代のところですが、権勢を持った人に取られてしまいました」というと、

「頼朝が状で院に申せば、それで問題は解決するだろう」と、御下文を書いて渡した。種々の宝を 「宿継ぎで送れ」と、都まで宿から宿を継いで、送り届けるよう命じた。

九郎判官義経は、梶原の讒言で鎌倉殿と仲違いし、陸奥へ下り、秀衡を頼みに年月を送っていたが、秀衡が亡くなった後、泰衡を使って九郎判官を討たせ、その後、泰衡をを滅ぼし、日本国、残る所なく従えた。奥州多賀国府へ足を運び

「日本国のうち、朝夕心に懸けて大事に思う者が二人いる。頸をつなぐことが出来た池殿の御子、大納言殿を世に出して奉る。髻を惜しみ、切らせなかった纐纈源五に、いまだに恩賞などを与えていないことが心に懸かる」と斎院次官親義に聞かせると、親義は

「盛康は双六が上手で、いつも院御所へ召されています」と言うと、

「それでは頼朝としては、召す事はないな」と召し出さなかった。親義は機会があるとき連絡し

「鎌倉殿のお考えは、このようです」と伝えたが、昼夜双六に打ち込んで、下向しなかった。

建久元年十一月七日、鎌倉殿は初めて上洛、近江国千の松原に着いた。やせ衰えた老翁と同じような身体の姥を連れていた。人の中を分けて近寄ってくる。

建久元年十一月七日、鎌倉殿は初めて上洛、近江国千の松原に着いた。やせ衰えた老翁と同じような身体の姥を連れていた。人の中を分けて近寄ってくる。「何者だ。狼藉だぞ」と叱ると

「ここに参るべき者が参ったのです」と言って鎌倉殿の御前に出た。

「汝は何者だ」と鎌倉殿。

「昔、君がしばらく居られた浅井の北郡の尉と姥です。今まで長生きしましたが、御上洛のことを聞き、拝み参るためにやって来ました」というと

「いろいろと忙しく、思い忘れてしまったが、良く参った。汝が持っているのは何だ」と仰せられると

「君が昔、お飲みになったどぶろくです」と言って、土瓶二つに入れて進上した。(上・老爺に贈り物をする頼朝)

鎌倉殿は笑みを含ませ、酒・肴・わんに盛った飯などは、いくらでもあるので、御目にもかけず、これを三度持ち上げて「子が一人あったろう。ここへ来させろ。悪くはしないぞ」と仰せられると

「連れてきております」と面会させた。近江冠者と呼んで召し使われた。足立の新三郎清経のことだった。白鞍を置いた馬二匹、長持ち二合に絹・小袖を入れて与えた。

鎌倉殿、御上洛して院の御所へ参上した。昔は召し使われていたことを思い出され、とても不思議に思し召された。髭斬りと言う太刀、錦の袋に入れて、御前に出させて

「これは源家の重宝と聞いている。清盛が持っていたのを、御守りのために持っていて召し上げ、長年の間、御所から出ていない。しかし、家の名物なら持っていたいだろう」と下された。頼朝は三度拝して、給わって罷り出で退出した。その後、纐纈源五を召して、馬・物具・絹・小袖、数多く与えた。鎌倉へ参上しないため、領地などの恩賞はなかった。(左・源家の髭斬りの太刀が院から下された)

建久三年三月十三日、後白河院が崩御された。その後、纐纈源五、鎌倉へ参った。

建久三年三月十三日、後白河院が崩御された。その後、纐纈源五、鎌倉へ参った。「良く来た。国でも庄でも申請して与えられるのに、今まで来なかったので、それは出来ない。領主がいなくならないので、小さいところだが、馬を飼え」と、美濃国多芸(たき)の庄半分を与えた。盛康の妻は尾張の野間で、左馬頭が討たれたとき、討ち死にした鷲巣の源光の後家だった。一両年の後、盛康に嫁していた。夫婦ともに奉公した者なので、美濃国上(岐阜市内)の中村を与えた。建久九年十二月下向。

鎌倉殿、盛康を召して

「明年正月十五日過ぎて参上せよ。多芸の庄を、全部与えよう」と、仰せ下さった。正治元年正月十五日、鎌倉殿は御年五十三で失せ給わった。盛康は恩を蒙ることは出来なかった。盛康が言うには

「故大将殿の世を取る夢想を、盛康が見ました」と言えば、斎院次官親義

「その鮑の尾を給わって、食うと見られたら大御恩を蒙るのだったのに、懐中に入れると見ていたので、御恩はなかったのだよ」というのに、恥ずかしさに返事も出来なかった。

九郎判官は二歳の歳、母の懐に抱かれていたのを、大政入道は自分の子孫が、滅ぼされるとは思いもしなかったので、助けておいたのだった。今は、彼のために、累代の家を失ってしまった。趙の孤児(中国春秋時代、普の時代の臣・趙武)は、袴の中に隠れて泣かず。秦の遺孫は壺の中で養われて人となる。末を絶やさないというのは、このようなことだ。

以上・平治物語終わり。