中)

中)①義朝六波羅に寄せらるる事付けたり信頼落つる事並びに頼政平氏方に付く事

②六波羅合戦の事 ③義朝敗北の事 ④信頼降参のこと 並びに 最後の事

⑤官軍除目行はるる事 付けたり 謀反人賞職を止めらるること

⑥常葉註註進 並びに 信西子息各遠流に処せらるる事

⑦金王丸尾張より馳せ上り、義朝の最後を語る事

⑧長田、義朝を討ち六波羅に馳せること 付けたり 大路渡して獄門にかけらるる事

⑨悪源太誅せらるる事

⑩忠宗非難を受くる事

⑪頼朝生け捕らるる事

⑫常葉落ちらるる事

①義朝六波羅に寄せらるること 付けたり 信頼落つる事 並びに 頼政平氏方に付く事

左馬頭義朝、六条河原へ押し寄せてみると、六波羅の平家は五条の橋を壊して、楯や板を並べた垣楯を造っていた。垣楯の内外には兵が満ちていた。都に通ずる通と言う道には、「籍を儲けて人を配置し「六波羅は皇居になった。御方として参加しないものは皆朝敵である。皆、来い。六波羅へ参上せずに後悔するな」と呼ばわるので、大勢の集団も小勢も、皆六波羅へとむかった。

左馬頭義朝、六条河原へ押し寄せてみると、六波羅の平家は五条の橋を壊して、楯や板を並べた垣楯を造っていた。垣楯の内外には兵が満ちていた。都に通ずる通と言う道には、「籍を儲けて人を配置し「六波羅は皇居になった。御方として参加しないものは皆朝敵である。皆、来い。六波羅へ参上せずに後悔するな」と呼ばわるので、大勢の集団も小勢も、皆六波羅へとむかった。右衛門尉信頼は、おづおづと六条河原口までやって来たが、六波羅に集まっている人数卯を見て「あの大勢に押し包まれては、甲斐ないこの命も助かるまい。どこへでも落ちて行き、助かろう」と思い、楊梅を西へ、京極を上り(北)へ向かって落ちて行った。左馬頭の付け人、金王丸はこれを見て「あれをご覧下さい。右衛門尉殿が落ちて行かれます」という。義朝はこれを見て「仕方がない。放っておけ。気にするな。ものの用に立つなら別だが、とてもとても足手まといで面倒な奴だからな」と答えた。

源兵庫頭頼政は、三百余騎ほどで五条河原、西のほとりに控えていた。悪源太はこれを見て「頼政の振るまい振る舞いはわからない。当家・平家、両陣を見比べて、強い方へ付こうとする魂胆だろう。義平の前ではそうはさせないぞ」と、京極を上り、五条を東へ歩ませていくのを見て、兵庫頭が思ったのは「出雲守、伊賀守が六波羅へ行けば、一緒になるだろう」と思う所に、悪源太が十五騎の勢でハタを一流れさせて出てきた。

これは、と思ったとき悪源太は大声を挙げ「みっともない兵庫頭の振る舞い。源氏にも名を知られるほどのものが、二心あるように見える。義平の目の前は、一度も通さないぞ」と、太刀を振り、叫んで駆けた。東西南北・十文字、散々に駆け回った。兵庫頭の三百余騎は、駆け立てられて、あちこちに分断され、所々に集まった。

悪源太は一度、攻撃しただけで、真の敵ではないから、左馬頭が控えている六条河原へ向かった、馬を歩かせて行くと、兵庫頭の郎党七、八騎が追いかけてきて盛んに矢を射かけるので、悪源太の郎党山内須藤刑部の子息滝口俊綱が引き留まって戦った。下総国住人下河辺庄司三郎行康の射た矢は、滝口の首の骨を射たが、大した兵の滝口は矢を折り抜いて捨てた。鞍の前輪にすがり、兜の真っ向を馬の首にもたせかけて息をついていた。

悪源太はこれを見て「滝口は大変な傷を負ったようだ。敵に討たすな。首を味方が取れと指示せよ」というと、鎌田は下人を呼んで「滝口の首を敵に取らすな。お前が行って薄手か深手か痛手を見てこい」と言いつけた。下人は長刀を持って走り寄ると、滝口は目を見て

悪源太はこれを見て「滝口は大変な傷を負ったようだ。敵に討たすな。首を味方が取れと指示せよ」というと、鎌田は下人を呼んで「滝口の首を敵に取らすな。お前が行って薄手か深手か痛手を見てこい」と言いつけた。下人は長刀を持って走り寄ると、滝口は目を見て「何と。お前は、御方であろう」

「そうで御座います。鎌田殿の下人ですが、鎌倉の御曹子の御諚(命令)で、命に関わる手傷ならば、敵の手にかけさせてはいけない。御頸を給われ、と仰せられています。是非を見るためにここへ参りました」というと、滝口は「痛手の段、その通りだ。弓矢を獲る侍は、良い大将に召し使われるべきだな。屍をもいたわり思し召して、人出にかけるなと、仰ること、誠にかたじけない」と、涙を流し「早く切れ」と、馬から落ちて切られた。

父・刑部丞は「弓矢をとる者の倣い、合戦の場に出て命を捨てるのは、ひとごとに思う所があるけれど、私こそ先に討ち死にして、子孫に弓矢の面目を譲ろうと思っていたのだが、末が楽しみだった滝口を討たせて仕舞い、惜しくもない老いの命をどうするのか。諸共に死出での山をも越えよう」と、身命を捨てて駆け回ったが、一の命は決まっていて、生き死には思いのままには行かず、劔の先にもかからず、矢を逃れる事を嘆いた。

左馬頭義朝は、悪源太の小勢が戦ういたわしさに、五条河原へ向けて駆けた。兵庫頭の三百余騎は六波羅の勢に付いた。

② 六波羅合戦の事

悪源太は川を馳せ渡り、父親の勢と一緒になり、六波羅へ向けて駆けた。これを限りの命とあれば、伴う輩(ともがら)はこういう人達だ。悪源太義平、中宮大夫進、右兵衛佐、三郎先生、十郎藏人義盛、陸奥六郎、平賀四郎、鎌田兵衛、後藤兵衞、子息新兵衛、三浦荒次郎、片切小八郎大夫、上総介八郎、佐々木三郎、平山武者所、長井齊藤別当実盛を始めとして二十余騎、六波羅へ押し寄せ十二の垣楯を打ち破って、大声を挙げて駆け入り、散々に戦った。

悪源太は川を馳せ渡り、父親の勢と一緒になり、六波羅へ向けて駆けた。これを限りの命とあれば、伴う輩(ともがら)はこういう人達だ。悪源太義平、中宮大夫進、右兵衛佐、三郎先生、十郎藏人義盛、陸奥六郎、平賀四郎、鎌田兵衛、後藤兵衞、子息新兵衛、三浦荒次郎、片切小八郎大夫、上総介八郎、佐々木三郎、平山武者所、長井齊藤別当実盛を始めとして二十余騎、六波羅へ押し寄せ十二の垣楯を打ち破って、大声を挙げて駆け入り、散々に戦った。大弐清盛は北の対、西の妻戸の間に、戦を下知していたが、妻戸の扉に敵の射る矢が雨の降るように当たるので、大弐清盛は大いに怒って「恥を知る侍が稻井からここまで敵が近づくのだ。どけ、清盛が戦う」と、兜の緒を締めて妻戸の間からつっと出て、庭に待たせておいた馬を縁の先まで引き寄せてサッと乗った。清盛この日の装束は飾磨の褐=かち=の直垂(飾磨産の濃紺の直垂)に、黒糸縅の鎧、塗り篦=の=に黒保呂を付けた矢十八本を背負い、藤を隙間なく巻いて漆を塗った弓を持っていた。腰には熊の黒漆を塗った太刀を佩き、熊の皮の沓を履き、黒馬の太く、逞しい背に黒い鞍を置いて乗っていた。

下から上まで、真っ黒な衣装。兜だけは銀で大鍬形をうっていたので、白く輝いて兵の中では一際目立ち、すぐに大将と見分けが付いた。軽鎧の腹巻き姿に長刀を抜いて付きそう武者三十余人、馬の前後左右に走り散って、西の門から駆け出していった。嫡子重盛、次男基盛、三男宗盛以下の一門三十余騎、大将軍を矢面には立てまいと、我先に、先にと駆けた。

左衞門佐重盛も源兵庫頭に狙いを付け「兵庫頭は新手だろう。駆けよ、進め」と言葉をかけた。兵庫頭の三百余騎は河原を西へと駆けた。左馬頭は兵庫頭に追われ、川を駆け渡り、西の川原へ退く。馬の息を継がせ「ここは最後だぞ。若党共。少しも退くな」と、轡を並べて喚いて駆けると、兵庫頭の三百余騎、川を東へ退く。源平は川を隔ててしばらく、睨み合った。

義朝が言う。「や、兵庫頭、名を源兵庫頭と呼ばれながら、言う甲斐もなく何で伊勢平氏に付くのだ。お前の二心で、当家の弓矢に疵を付けることが悔しい」と高らかに言うと、兵庫頭頼政は「累代の弓箭の芸を失いたくないので十善の君に突き立てまつるのは、全く二心ではない。あなたが日本一の不覚人、信頼卿に心を寄せる事こそ当家の恥辱だ」と応えると、義朝はその言葉が、図星を突いたのか、その後は言葉もなかった。

こうしているところへ、伊藤武者景綱、筑後守家貞の五百騎ほどが、この川の東岸を上りに向けて歩いているのを見て、鎌田兵衛は左馬頭に言った。

「あれをご覧下さい。敵です。我らを取り込もうと、勢を回しています。ここを退き様子をご覧になるのがよろしいでしょう」と、進言した。

義朝は「引けばどこまで命が延びるのだ。討ち死により他は、別の方法はあるまい。」と言って、間もなく駆け出そうとしたので、鎌田は旨かれ飛び降り、轡に取り付いていった。

「この事は考えるところがあって申し上げています。御当家は弓箭を取っては神にも通じるほどです。いわくがあるのだろうと世間の人は言い合っています。それが平家の目前に、御屍を留め、馬の蹄に踏まれることは、悔しいのです。命を惜しむためではありません。敵は何十万騎といえども、馬を駆けさせられる戦場ならば、打ち払い、小原、静原の深山の中へ駆け入り、御自害されるのもよし。もし生き延びるなら、北陸道をたどって東国へ下れば、東八ヶ国に御家人がいるでしょう。世を支配しようとする大将が、簡単に命を捨てることは、後代の誹り(そしり)をうけることでしょう」と申し上げた。

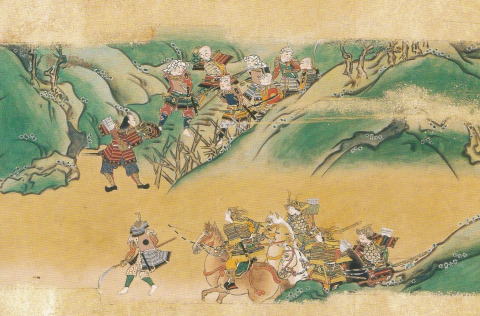

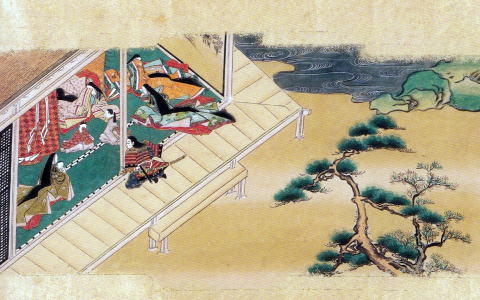

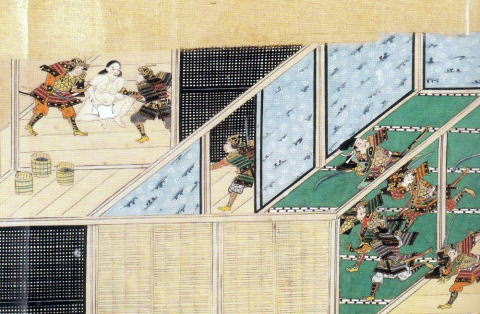

それでもなお、戦いを挑もうとはやり、猛るのを郎党が大勢寄り、鞦、胸懸、手綱、腹帯に取り付き、西へ向かって引いて行った。(絵=落ちて行く義朝)

③ 義朝敗北の事

六波羅の官兵たちは「我らが代理から引き退いた心を、今こそ思い知れ。なぜ戻って戦わないのだ」と、罵りかけたけれど、郎党共が手を放さないので、左馬頭は戻って戦う訳にはいかなかった。楊梅(やまもの=地名)を西へ、京極を北へと上って落ちて行く。平家の郎党は勝ちで勢いづき、散々に矢を射かけた。義朝の勢の中から、紺地の錦の直垂に萌黄匂いの鎧、薄紅の母衣ををかけ、白葦毛の馬に乗った武者ただ一騎、取って返して名乗った。

六波羅の官兵たちは「我らが代理から引き退いた心を、今こそ思い知れ。なぜ戻って戦わないのだ」と、罵りかけたけれど、郎党共が手を放さないので、左馬頭は戻って戦う訳にはいかなかった。楊梅(やまもの=地名)を西へ、京極を北へと上って落ちて行く。平家の郎党は勝ちで勢いづき、散々に矢を射かけた。義朝の勢の中から、紺地の錦の直垂に萌黄匂いの鎧、薄紅の母衣ををかけ、白葦毛の馬に乗った武者ただ一騎、取って返して名乗った。「そこの者ども、噂には聞いているだろう。信濃の国の住人、平賀四郎源義信、生年十七歳。我と主わんものは寄ってこい。一勝負するぞ」と、散々に戦う。これを見て「同国の住人片切小八郎大夫景重」と名乗って、取って返す武者。「相模国の住人山内首藤刑部丞俊通」と名乗って返しあわす。「武蔵国住人長井齊藤別当実盛」と名乗って引き返して戦う 。これらの神明を捨てて戦う間に、義朝は遥かに逃げのびた。

その中でも山内首藤刑部は、嫡子滝口が討たれたところなので、懐かしく思った。

「討ち死にしようと思い定め、大勢の中に駆け入り、敵を三騎切り落として、後は良い敵と組み、取って押さえて頸を取り、立ち直ろうとする時敵は時を移さず取り込めて、首藤刑部を討った。片切小八郎大夫景重はこの様子を見て刑部丞が討たれた大勢の中に駆け入り、良い敵を一騎突き落とし、その後顔を横に向けることもなく戦った。運の極めと言うべきか、太刀が二つに折れたので、小刀を抜き錣を傾けて寄り添うように良き敵と差し違えて死んだ。この者どもが防ぎ戦い、討ち死にする間に義朝は生き延びて行くことになった。

合戦が過ぎて行き、信頼の御所、義朝六条堀川の館、末実大炊御門堀川の家、以上五カ所に火を懸けた。折から激しく風が吹き、罪もない民の家が数千軒焼けて、煙は京中に満ち満ちた。新の始皇帝が建設し、項羽によって焼かれた彼の咸陽宮の煙が、雲となって空に上ったと伝え聞くが、外国の昔だが、世の無常を知るものは、人の世の空しさを嘆いた。何と言ったらいいのだろう、この平安城が灰燼に帰してしまった。心ある人は国の衰微を悲しんだ。

義朝は従う兵が方々で墜ちて行き、小勢になって叡山西阪本を過ぎて小原の方へと落ちて行った。八瀬というところを過ぎようとするとき、西塔法師百四、五十人が道を切り崩して塞ぎ、坂もフィを立てて待ち構えていた。一方が山が川に迫り、絶壁となっていて、もう一方は川が流れて漲り落ちる急流となっていた。

義朝は従う兵が方々で墜ちて行き、小勢になって叡山西阪本を過ぎて小原の方へと落ちて行った。八瀬というところを過ぎようとするとき、西塔法師百四、五十人が道を切り崩して塞ぎ、坂もフィを立てて待ち構えていた。一方が山が川に迫り、絶壁となっていて、もう一方は川が流れて漲り落ちる急流となっていた。「後ろから敵は、きっと攻めてきます。前は山の大衆が頑張っている。どうするか」と言うところに、長井齊藤別当実盛が、防ぎ矢を射た後に追いついてきたが「ここは実盛がお通ししましょう」と、真っ先に進み出て、兜を脱いで肘に掛け、弓を脇に挟み、膝を屈して「私は主を討たれ、名を言う甲斐もない下人、冠者原が恥を顧みず命を惜しみ、妻子を今一度見ようと、国々へ逃げ下る者どもです。例え首を召されても、罪を作るばかりで、勲功の賞に預かれるほどの首は、まさに一つもありません。たまたま僧徒の御身ならば、それ相応の人であってもお助けになる事でしょう。このような下郎の果て共をうち留めても、何のご用に立ちましょうか。鎧兜などを治めますので、甲斐なき命をお助け下さい」と言った。

大衆共は「それなら、物の具を投げろ」と言わせる前に、持っていた兜を若い大衆の中へと投げ入れた。下部、法師たちは、自分が取る、人には取らせないとひしめく中で、ある法師が奪い取って笑って立ったのを齊藤別当は変だと思い、馬に乗って馳せ寄せ、兜を奪い取って太刀を抜き「さあ、お前ら法師共、よく聞け、日本一の剛の者、長井正統別当実盛とは我がことだぞ。我と思わん者がいれば出て来いや。勝負しよう」と一鞭打ってつっと通る。義朝以下の兵ども、一騎も残らず皆通った。歩立ちの大衆、法師腹は馬に当てられ、或いは川に落ち、或いは谷へ転び入り、散々の事となった。

実盛の謀で問題なく八瀬川備端を北へ向かって落ちて行く程に、何か後ろから「や=おい」と言うのを聞いて、義朝が振り返ると、今はどこかへ行って仕舞ったと思っていた信頼卿「どうした。東国の方へ行くのか。同じなら私も連れて落ちてくれ」と、寄ってきた。義朝は余りの憎さに、ハタトにらみつけ「あれほどの大臆病の者が、このような大きな事を良くも思い立ったものよ」と言って、持っていた鞭を握り直し、左の頬先を二打ち、三打ち、打った。乳母子の式部大夫資義「どうしてこのような恥を与えるのですか」と咎めると、義朝は怒った。

「あの男、捕まえて馬から引き落とせ。口を裂け、者ども」と下知した。

「あの男、捕まえて馬から引き落とせ。口を裂け、者ども」と下知した。鎌田兵衛は「時によります。敵も今は近づいて来ています。早々に生き延びましょう」と勧めると、それもそうだと思い万事を捨てて駆けた。信頼卿は、面を打たれたのも恥ずかしく、顔の鞭目も痛いので、ずっと押しさすりしていた。どこを頼りにするともなく、北山に添って西の方へと落ちて行った。

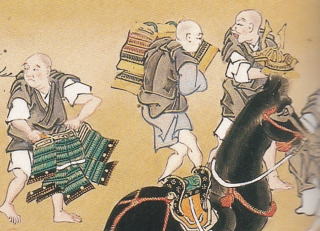

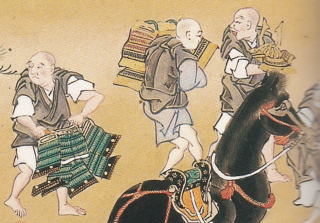

三郎先生、十郎藏人が義朝に言うには「何としてでも東国へ下向死、八ヶ国の兵どもは皆譜代の御家人なので、彼らを先に立てて、都へ攻め上る事は何の面倒もありません。その時まで、我らも山林に身を隠して待ち、最後の大事な合戦の時には、どうして立ち上がらないことなどありましょうか。それまでお名残を」と、泣く泣く暇を乞い、小原山の方へと落ちて行った。(剥ぎ取ったものを持って引き上げる衆徒・上)

左馬頭義朝もこの人々が、留まり、東国へ同行しないので、心細くなり竜華越え(大原の最北端)にかかったところで、叡山の横川法師二、三百人が落人を止めようと、道を切り塞ぎ、逆茂木を引き、高いところに石を積んで引き落とす”石弓”の備えまでして待っていた。

「八瀬を何とか通ったが、ここでまた、どうするのだ」という。

後藤兵衞の尉。「ここは実基、命を捨てて通してみせる」と、逆茂木を取りのけさせ、大声を挙げて駆けた。石弓を外し、仕掛けたけれど、一つも当たらず通り抜けた。

ここで義朝の伯父陸奥六郎義高は、相模の毛利を支配していたので、毛利冠者とも呼ばれた。この人は馬が疲れて少し下がったのを、方士達が中に取り込め、散々に射たので、義高は太刀を振って追い払い、追い払いしたけれど山陰の道で難所なので、馬が走る場所もなく、結局内兜を射られて、戦う気力を失いかけた。馬を降り立ち静々と座し、木の根に寄って息をついた。

山徒の中に長け七尺ほどの法師で、黒革縅しの大腹巻きと同じ毛の袖を付けた左右の腕で、長刀を持って義高を打とうと寄ってきた。そこを上総介八郎が取って返し、馬から降りて件の法師と打ち合った。介八郎の下人、左馬頭に追いついて「毛利殿、痛手を負われましたのを、敵に首を取られまいと、介八郎殿が戻って戦っていますが、それも今は討たれたかもしれません」と告げた。

左馬頭は聞き終えるまでもなく取って返し、鬨の声を挙げて突っ走る。平山武者所、長井齊藤別当も引き返した。左馬頭は矢を取ってつがえ「憎き奴らだ。そう言うことなら一人も取り逃がすことはないぞ」と罵りかけ、急接近して攻め寄ると、山僧は方々へ逃げ散った。中でも毛利冠者を討とうとして、寄ってきた山法師は、山へ逃げ上ろうとするのを義朝がつがえた矢を思い切り引いて放つ。法師の腹巻きの上部の鉄板をつっと射貫いた。上に向かって射た矢なので、胸板の下へ矢先五、六寸ほど射貫いた。法師はうつ伏せざまに倒れ、そのまま死んだ。(右・すっかり武具を取られた義朝)

左馬頭は聞き終えるまでもなく取って返し、鬨の声を挙げて突っ走る。平山武者所、長井齊藤別当も引き返した。左馬頭は矢を取ってつがえ「憎き奴らだ。そう言うことなら一人も取り逃がすことはないぞ」と罵りかけ、急接近して攻め寄ると、山僧は方々へ逃げ散った。中でも毛利冠者を討とうとして、寄ってきた山法師は、山へ逃げ上ろうとするのを義朝がつがえた矢を思い切り引いて放つ。法師の腹巻きの上部の鉄板をつっと射貫いた。上に向かって射た矢なので、胸板の下へ矢先五、六寸ほど射貫いた。法師はうつ伏せざまに倒れ、そのまま死んだ。(右・すっかり武具を取られた義朝)このように敵を射散らして、左馬頭は馬から降り、毛利冠者のいるところへ行って手に手を組み「どうだ。毛利殿。どうなんだ。どうなんだ」と問いかけると、毛利六郎は目を開き、義朝の顔をただ一目見て、涙をハラハラと流したのを最後に、やがて儚くなったのだった。兵共は目も当てられず涙を抑えた。左馬頭は上総介に毛利冠者の頸を取らせ、人には持たせず自ら引っさげて馬に乗り落ちて行ったが、人に知らせまいと、目、鼻、顔の皮を剥ぎ削り、石を首に結い添えて、谷川の淵に入れた。

愛する女の子を辱めを受けないように殺し、その姫の首を見たときにも、見苦しい姿を見られまいと涙を堪えたのだが、毛利冠者との別れには人目も憚らず「八幡殿の御子の名残はこの人だけだったのに」と、道を行きながらも涙を流していたので、郎党共も袖を濡らさない者はいなかった。

「北陸道へ行けばこの事を聞いて、都へ馳せ上る勢は多いだろう。その途中で誰とも知らない雑兵に会って、犬死にすることは悔しいだろう。ここから東坂本へかかると、例え人が怪しんでも、洛中の騒動で馳せ上ると言えば、差し支えはないだろう」と話しを決めて、東坂本へと下ったが、咎める者はなかった。志賀、唐崎、大津の浦を過ぎて行ったが、瀬田には橋もないので、船で渡った。鈴鹿、不破の関は、平氏に志のある軍勢などが固めたと聞いていたが「それではどうする。不破の関を迂回しよう」と海道を下った。

後藤兵衞実基は大の男の太り極めた者だが、馬は疲れても、降りて歩くのはいかにも苦しそうだった。左馬頭はこれを見て「実基はもう、ここに留まれ」と言うと、なおも慕わしげに歩いたが、力尽きてついには留まることになった。この合戦を聞き及んで馳せ上る兵どもが、怪しげに目を向けるので、道を通って行っては、最後は悪い結果になると考え、三上の嵩、鏡山の麓にかかったところで、木深い道をに分け入り、夜に紛れて伊吹の嵩、西の麓に着いた。

④ 信頼降参の事 並びに 最後の事

右衛門尉信頼卿は北山の麓に沿って、西を指して落ちて行ったが、鬨の声に気持ちがくじけ、疲れが出て散々な様子となった。式部大夫資義はある谷川のほとりに信頼卿を降ろして休ませ、干し飯を水で濡らして勧めたけれど、胸が一杯で少しも口に入れなかった。再び馬に乗せ、押さえ、助けて進んだ。頃は十二月二十七日の夜なので、雪が降り積もって、谷も峰も知らない道を馬に任せて往くと、蓮台野へ出た。

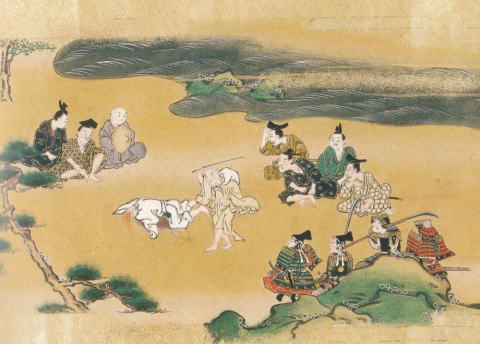

右衛門尉信頼卿は北山の麓に沿って、西を指して落ちて行ったが、鬨の声に気持ちがくじけ、疲れが出て散々な様子となった。式部大夫資義はある谷川のほとりに信頼卿を降ろして休ませ、干し飯を水で濡らして勧めたけれど、胸が一杯で少しも口に入れなかった。再び馬に乗せ、押さえ、助けて進んだ。頃は十二月二十七日の夜なので、雪が降り積もって、谷も峰も知らない道を馬に任せて往くと、蓮台野へ出た。死んだ人を葬送して帰る法師と男が少々いたが、十四、五人は竹尻籠(矢を入れる竹の籠)を背負い、弓を持った者もいた。長刀の鞘を外したのを持っている者もいた。彼らは松明を灯して移動していた。この人々は信頼卿の一行を見て「落人がいる。打ち伏せて絡め捕って六波羅へ連れて行こう」と絡め捕る構えを見せた。式部大夫資義は「我らは大将軍ではない。数にもならない雑兵だ。捕まえても利益はない。その上、そちらは亡者葬送の僧侶と見る。殺生をすれば、死者の霊魂の罪ともなろう。我らの鎧、兜など物の具を取りなさい。その上で命をたすけてくれ」と言って、上から下まで脱ぎ、取らせると、この法師達は美しい物の具を分取り、一儲けして帰って行った。=絵・上、左下=

信頼卿は今朝まで、勇ましく見えた赤地の錦の直垂、生糸を縦糸に、練り糸を横糸にして織った小袖を三枚着ていたが、二つを剥がれ、袴までも取られて白い小袖の下着姿になってしまった。式部大夫資義は「本当に果報が尽き果てたので、こういうことになる」と嘆くと、右衛門督「仕方がない。そう思うな。事が上手くいかないときは皆、こういうこともあるのだ」と慰めるのがいかにも儚い。

上皇は仁和寺の御室にまします事を承っていたので、昔の恩恵の名残があるならば、御助けがあるだろうと思い、信頼卿は首を長くして仁和寺へ向かった。伏見源中納言師仲卿も一緒だった。越後中将成親もついて行った。この二人は「主上が仁和寺に渡っておいでなら、御方に参り、籠もるだけだ。特に罪科はない」事を申し上げれば上皇に付き添っている人々は「なぜ、物の具を付けて戦に打って出たのだ」と言うと、両人とも答えられなかった。上皇は御書で、信頼らが仁和寺に来たことを六波羅へ伝えると、左衞門佐重盛、三河守頼盛、常陸介経盛が大将となって、その勢三百余騎、仁和寺の御所へやって来て、この人々を受け取り、六波羅へと戻っていった。

上皇は仁和寺の御室にまします事を承っていたので、昔の恩恵の名残があるならば、御助けがあるだろうと思い、信頼卿は首を長くして仁和寺へ向かった。伏見源中納言師仲卿も一緒だった。越後中将成親もついて行った。この二人は「主上が仁和寺に渡っておいでなら、御方に参り、籠もるだけだ。特に罪科はない」事を申し上げれば上皇に付き添っている人々は「なぜ、物の具を付けて戦に打って出たのだ」と言うと、両人とも答えられなかった。上皇は御書で、信頼らが仁和寺に来たことを六波羅へ伝えると、左衞門佐重盛、三河守頼盛、常陸介経盛が大将となって、その勢三百余騎、仁和寺の御所へやって来て、この人々を受け取り、六波羅へと戻っていった。同二十八日、六波羅を訪れる人は、こういう顔ぶれだった。大殿(忠通)、関白殿(基実)、太政大臣(師資)、左大臣(伊通)、花山院大納言(忠雅)、土御門中納言雅、四条三位親隆、大宮三位隆季、この人々が訪れる。越後中将成親は六波羅へ召し渡されていた。島摺の直垂に折烏帽子を引き立てて、六波羅の厩の前に座らされていた。既に死罪に決まっているのを、左衞門佐重盛は「今度の重盛の勲功の賞には、越後中将を申し預かる」と、切に要望したので、死罪は寛大な処置で免れた。この成親は、院のお気に入りで、上皇の御所の事は内外ともに指示を出す人だが、重盛が出仕するときには、毎度、情けをかけて、親しいつきあいがあったので、今度助けられたのだった。

「いかにも人は心を尽くすべきだ」と、人々は話した。

右衛門督信頼卿は六波羅に近い河原に引き据えられ、左衞門佐重盛が細かく尋問した。言い訳する材料もなく、ただ、「大天魔の勧めです」と言うばかり。自分の重い罪を知らず「命だけはお助け下さい」と、泣く泣く言うと、重盛は「寛大な処置を受けても、どれほど罪科が軽くなりましょうか。その上、どうにも助かりますまい」と返事をすると、ただ泣くより他のことはなかった。去る十日頃から大内に住み、さまざまな僻事ばかり言ったり、行ったりしたので、その言動を百官は、龍蛇の毒のように恐れ、万民は虎狼の害のように嘆いていた。その怖い男が河原に引き据えられた今日の有様は、「田夫野人の方が遥かに尊い、乞食非人にも劣る」と、見物の上下の人々は話し合ったものだ。

彼の「左納言右大夫、明日に小恩を受けて、夕に死を賜る」と唐の詩人白居易が書いたのも尤もなことだ。泣いても甲斐なく、叫んでも叶わず、ついに首を刎ねられた。大の男の肥え太ったものが、頸を取られて骸となってうつ伏した上に、砂を蹴かけられ、折からの村雨が降りかかると、背のくぼみにたまる水は、血混じりで紅となって流れた。目も当てられぬ有様だった。

ここに七十を超す入道が、柿渋で染めた直垂を着て、文書袋をかけ、平たい下駄を履き、横木の付いた杖を突き、しきりに咳(しわぶき)をしながら大勢の人をかきわけて、前へと分け入った。

「信頼卿の年来の下人だろう。主人の変わり果てた姿を見ようと来たのだろう。哀れなことだ」と人々は見ていると、その老人は骸を睨んで「おのれは」と言葉に出し、鹿杖を振り上げて二度、三度と骸を打った。=絵・右下=

見物人はどうした事だろうと不思議に思うところ、この入道が骸に向かって言うには「相伝の所(支配地、田畑など)を、無理におのれに横領され、多くの下人を放ち、失い、我が身を始め孫子とも飢えと寒さの苦痛に責められたのは、おのれのやったことに寄るのだ。その因果が報いて、おのれは頸を切られ、入道の目の前で恥をさらす。入道は今まで生きておのれの死骸を打つ。入道の杖かどうか、死んではもう分からないだろう。地獄で死者を責め付ける獄卒の杖に、今こそ打たれろ。魂魄がなおあるなら、この言葉を確かに聞け。大弐殿の嫡子左衞門佐殿は、賢者の名声が高いがこの文書を見参されて、入道の奪われた本領を安堵して下さるだろう。草の陰いるおのれに見せてやろう。思えば、なおも憎い奴だ」と、さらに一杖打って帰って行った。

見物人はどうした事だろうと不思議に思うところ、この入道が骸に向かって言うには「相伝の所(支配地、田畑など)を、無理におのれに横領され、多くの下人を放ち、失い、我が身を始め孫子とも飢えと寒さの苦痛に責められたのは、おのれのやったことに寄るのだ。その因果が報いて、おのれは頸を切られ、入道の目の前で恥をさらす。入道は今まで生きておのれの死骸を打つ。入道の杖かどうか、死んではもう分からないだろう。地獄で死者を責め付ける獄卒の杖に、今こそ打たれろ。魂魄がなおあるなら、この言葉を確かに聞け。大弐殿の嫡子左衞門佐殿は、賢者の名声が高いがこの文書を見参されて、入道の奪われた本領を安堵して下さるだろう。草の陰いるおのれに見せてやろう。思えば、なおも憎い奴だ」と、さらに一杖打って帰って行った。左衞門佐重盛は六波羅に帰って、信頼が頸を刎ねられた事を人々に語ると「最後はどうでした」と面々が尋ねた。左衞門佐は「その事よ。不憫な中にも、おかしいことが沢山あった。戦の日、馬から落ちて鼻の先が少し欠けていた。また、落ちて行くときに、義朝に打たれて、左の頬先の鞭目が痣になっていた」と言うと、大宮左大臣伊通公が言うには「一日の猿楽に、鼻を欠くと言う世俗の狂言がある。一日中、猿楽を見て損をする、と言う比喩だが、この信頼は一日の戦で鼻を欠いたのだな」といいうと、皆人、どっと笑った。

御所(天皇)も声を聞いて「何を笑っているのだ」とお尋ねになった。左少弁成頼が、事の成り行きを奏聞すると、主上も喜んで笑い出された。この伊通公は宮中の宴会、行幸などの催しや、天下の御大事を議定する座でも、面白いことを言うので、公卿、殿上人、皆、興に乗って礼儀も忘れるほどなのだ。しかし、才覚も人より優れ、詩歌、管弦など芸能も一流で、朝家の鏡となるお方なので、君の思し召しも良く、臣もそしることはなかった。

⑤官軍除目行わるる事 付けたり 謀反人賞職を止めらるる事

伏見源中納言師仲卿、子細を尋ねられた。

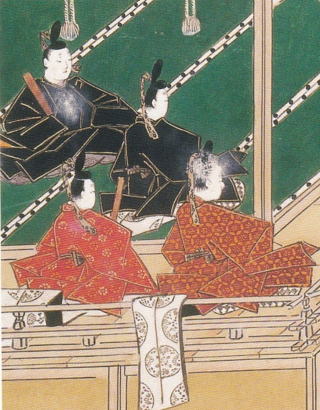

伏見源中納言師仲卿、子細を尋ねられた。「師仲は、勧請を蒙るべき身である。その理由は信頼卿、内侍所を既に東国へ下らせようと巧みに工作していたのを、女房坊門の局の宿所、姉小路東洞院に隠しおき、朝敵に連れられないようにしたのは、これに過ぎる行いはない。信頼卿は伏見へやって来たけれど、権勢を恐れて、心にもない交わりしかできなかった。よくよく、聞いて納得できた」と申された。河内守季実、子息新左衛門尉父子ともに切られた。(絵・右と下=除目)

その間に、平家は今度の合戦の勧請を行った。大弐清盛の嫡男左衞門佐重盛は伊豫守に任ぜられた。次男大夫判官基盛は大和守、三男宗盛は遠江守に任ぜられた。清盛の舎弟三河守頼盛は尾張守になる。伊藤武者景綱、伊勢守になる。上卿は花山院大納言忠雅、職事は藏人左少弁朝方とされた。信頼卿兄兵部権大輔基家、民部少輔基通、臣侍従信親、尾張少将信俊、播磨守義朝、中宮大夫進朝長、右兵衛佐頼朝、佐渡式部大夫重成、但馬守有房、鎌田兵衛尉政家、その親類縁者七十三人が官職を止められる。

昨日までは朝恩に浴して、世君を一門に与えていたが、今日は誅戮(ちゅうりく)を蒙って、愁歎を九族(父方・4,母方・3,妻方・2の9家族)に及ぼす。夢の楽しみは、覚めての悲しみ。一夜の月、有漏不定(煩悩は定まる所無し)の雲に隠れ、朝の笑みは夕べの泪なり。片時の花むなしく、無常転変の盛衰のことわり、眼前に有り。生死の堺の中に、誰の人か、この何をのがるべき。

昨日までは朝恩に浴して、世君を一門に与えていたが、今日は誅戮(ちゅうりく)を蒙って、愁歎を九族(父方・4,母方・3,妻方・2の9家族)に及ぼす。夢の楽しみは、覚めての悲しみ。一夜の月、有漏不定(煩悩は定まる所無し)の雲に隠れ、朝の笑みは夕べの泪なり。片時の花むなしく、無常転変の盛衰のことわり、眼前に有り。生死の堺の中に、誰の人か、この何をのがるべき。堀河天皇の御宇嘉承二年、源義親が誅伐されて以来、近衛院の御宇、久寿二年に至るまで既に三十余年、天下、風静かで、民、唐尭(とうぎょう=中国古代の王、天下太平の世を作った)、虞舜(尭から位を受けた聖王)の仁恵を誇り、海内の波は治まり、国、延喜、天暦の徳政を楽しんでいたのに、保元の合戦が有り、幾ばくも年月を送らないのに、また兵乱が起こった。「世は既に末になり、国の亡ぶ時節なおだろうか」と心ある人は嘆いた。

同二十九日、また公卿詮議があった。「このほど大内に、凶徒が殿舎に入り込み、泊まり込み、狼藉を働くこと数日になる。皇居を浄められずに行幸されることはあり得ない」と定め、申されたので、八条烏森、美福門院野御所へ行幸成る。左衞門佐重盛は、矢を負ってお供した。

⑥ 常葉註進 並びに 信西の子息各、遠流に処せらるる事

左馬頭義朝の子供は三人のいた。九条院雑仕常葉が生んだ。網は今若徒言って七歳に成る。中は乙若といい五つになる。末は牛若といい、今年生まれた子だった。義朝はこの子たちの事を心苦しく思い残し、童・金王丸を途中から返し「合戦に負けて、どこへともなく落ち行くと言っても、子供を気に掛ける心は、都へばかり向かって、行く末もはっきりしない。どんな国にいようとも、心安まる事があれば、迎え取るべきだ。その時までは、深い山里にでも身を隠し、私の訪れを待っていなさい」 というと、常葉は聞き終わる前に布を被り、伏し沈めた。(右・義朝敗北の知らせが届く)

左馬頭義朝の子供は三人のいた。九条院雑仕常葉が生んだ。網は今若徒言って七歳に成る。中は乙若といい五つになる。末は牛若といい、今年生まれた子だった。義朝はこの子たちの事を心苦しく思い残し、童・金王丸を途中から返し「合戦に負けて、どこへともなく落ち行くと言っても、子供を気に掛ける心は、都へばかり向かって、行く末もはっきりしない。どんな国にいようとも、心安まる事があれば、迎え取るべきだ。その時までは、深い山里にでも身を隠し、私の訪れを待っていなさい」 というと、常葉は聞き終わる前に布を被り、伏し沈めた。(右・義朝敗北の知らせが届く)子供は声々に「父はどこにいらっしゃいますか」「頭殿はいかがですか」と泣き悲しんだ。常葉は泣く泣く起き上がり、「頭殿はどこへ向かわれると仰ったのですか」と問うと、「相伝譜代の御家人共をお訪ねされて、東国へと仰っていました。片時も落ち着かないので、暇を申して…」と言って出て行こうとするのを、今若、金王が袖に取り付き「私はもう七歳になります。親の敵を討つべき年ではないのですか。あなたの馬の後ろに乗せて、父のいらっしゃる所へ連れて行って下さい。我らここにいても逃れられまい。連れて行くことが出来なければ、平氏の郎党の手にかかるよりは、自分の手にかかで命を絶った方がいい。何としてでも連れていてくれ」と泣けば、金王丸は目も当てられず、押し放すのも痛ましく思い「頭殿は東山という所に忍んでいるので、夜に入ってお迎えに行きます。この小袖を放して下さい」となだめると「それでは」と手を放し、涙をこぼしながら嬉しそうな顔に見えたのは、かわいそうだった。金王丸は暇乞いして出て行くと「頭殿の行方を問えば、自分の方も名残惜しい。これから後は、いつまた逢えることか」と、泣き悲しむことこそ哀れだった。

少御納言入道信西の子供、僧俗十二人が遠流に処せられた。

少御納言入道信西の子供、僧俗十二人が遠流に処せられた。「君のために命を捨てた忠臣の子供なので、信頼、義朝に影響を受けたと言っても、朝敵が滅びれば召し返されて忠功に賞を与えられるべきなのに、逆に流罪の咎を受けるのは、どうにも承知しにくい。この人々を召し使えば、信頼卿に同調した時の振る舞いが、天皇の耳に入るかと恐怖して、新大納言経宗、別当惟方が主張した事を、天下の擾乱に紛れて、君も臣も、思し召しをあやまった」と、心あるひとは話し合った。

この人々は、仏教と他教に関する知識、知恵が人一倍勝れていて、和漢の才、身に余るほどだったので、配所へ赴く、その日までも、ここ、かしこの宿所に寄り集まって詩を作り、歌を読んで、互いに名残を惜しんだ。既に道々へ別れて行く時も、手紙に思いを込めて、さらに二泊、三泊と送っていった。西海道を往く人は、皆八重の潮路を分けて行く。東国へ下る輩は千里の山川を隔てることになる。関を越え、宿りは変わっても、思いはさらに募る。日を重ね月を送っても、泪の尽きることはなかった。

中でも播磨中将重憲は老いたる母(紀二位)、、幼き子(小督=当時三歳、後に高倉天皇の愛人となる)を振り捨てて、遥かに遠い土地へ赴く心の内は、言い尽くせない。攻め手の都への名残惜しさに、所々で足を止め、先へ進むことは遅かった。粟田口に馬を止めて歌を詠んだ。

みちのべの草の青葉に駒とめて猶故郷をかえりみるかな

かくて、遙かなる海道(東海道)に向かうと、鳴海の浦の潮干潟、二村山、宮路山、高師山、浜名の橋

を渡り、小夜の中山、宇都野山、年来は都でその名だけを聞いた富士の高嶺を眺め、足柄山を越えれば、どこが道の果てか徒も分からない武蔵野や、堀兼の井戸(狭山市にあった)も尋ねてみる。そのうちに中将は下野の国府に着いて、自分が住むことになる室の八島とみると、煙は心細く立ち上り、折からの感慨止められず、泣く泣くこう思い続けられた。

を渡り、小夜の中山、宇都野山、年来は都でその名だけを聞いた富士の高嶺を眺め、足柄山を越えれば、どこが道の果てか徒も分からない武蔵野や、堀兼の井戸(狭山市にあった)も尋ねてみる。そのうちに中将は下野の国府に着いて、自分が住むことになる室の八島とみると、煙は心細く立ち上り、折からの感慨止められず、泣く泣くこう思い続けられた。我が為に有りける物を下野や室の八島にたえぬ思いは

この所は夢に見るとも思わなかったが、今は住処と居を定め、慣れない田舎の草に埋もれた庵を、何に例える術もない。昔や今の事を思い続ける(泪で濡らす)旅の袖、いずれの年、いずれの日、乾くとも思えない。そうはいっても消えない露の命をながらえて、明ける、暮れると過ぎて行くが、望郷の思いは尽きることがない。(左上・乳母に抱かれる牛若丸)

⑦金王丸尾張より馳せ上り、義朝の最後を語る事

平治二年正月一日、新しいとしになったが、元日、元三の儀式はよろしくなかった。内裏では天慶の例(平将門の乱)があるとして、元旦に天皇が一般大衆から拝賀を受ける朝拝も行われなかった。上皇も仁和寺にいらっしゃったので拝礼もなかった。

平治二年正月一日、新しいとしになったが、元日、元三の儀式はよろしくなかった。内裏では天慶の例(平将門の乱)があるとして、元旦に天皇が一般大衆から拝賀を受ける朝拝も行われなかった。上皇も仁和寺にいらっしゃったので拝礼もなかった。同五日左馬頭義朝の童、金王丸が、常葉の基へ忍んできた。馬から崩れ落ち、暫くは息が切れて物も言えなかった。少し経って起き上がり、いきさつを語った。

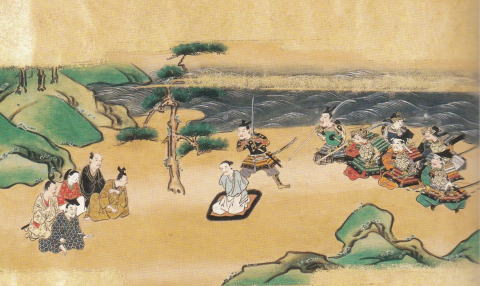

「頭殿は三日の暁に、尾張国野間の内海というところで、重代の御家人長田四郎忠宗の手にかかって討たれました」と伝えた。常葉を始め家の中にいた人々は、声々に泣き悲しんだ。誠に嘆くのも道理だった。枕を並べ、袖を重ねた名残ならば、身一つでも悲しいことだろう。その上、何と言うべきか、儚げな子供が三人あった。兄は八、中は六、末の子は二歳だった。三人とも男子なので「捕まって、また、さらに憂き目を見る事だろう」と泣き、思いを巡らせて悲しむ心は、例えようもなかった。金王丸は旅の途中の事を語った。(上・落人狩りと戦う頼朝)

「頭殿、戦に打ち負け、小原へかかられたときに、八瀬、竜華越、所々で山法師と合戦をしましたが、打ち払って西近江へ出られました。北国から馳せ上る勢のようにして、東坂本、戸津、唐崎、志賀の浦を通りましたが、咎める者もいませんでした。瀬田を船で渡り、野路の宿から三上の嵩の麓に沿い、鏡山の木隠れにまぎれ、愛知川へ出ました。“右兵衛佐、右兵衛佐”と度々仰せられましたが、いらっしゃらないので“あァ、無残だ。もう、付いてこられなかったのか”とお嘆きになると、信濃の平賀四郎殿が取って返し、佐殿を探し当て、小野の宿で追いつかせると、頭殿は世にも嬉しそうに思われ“どうした、頼朝はなぜ下がったのだ”と仰せられました。

“遠路を夜もすがら歩きました。夜が明けてから、馬上で眠りました。篠原堤辺りで、騒がしくなったので目を上げてみると、男が四、五十人で取り囲んでいたので、太刀を抜いて、馬の口に取り付いた男の頸を切り割ったのです。いま一人は腕を切り落としたと思います。太刀の影に驚き、馬がつっと出たので、何人か踏み倒しました。二人が討たれたのを見て、残る連中はぱっとどいたその中を駆け破って参りました”と申されると、頭殿、誠に愛おしげに“よくやった。大人も余程の者でないとこうはいかない。まして小冠者の身で、よくやった”と褒められました。”

不破の関は固めていると伝え聞いたので、深い山に掛かって、知らない道を分け、迷い歩きました。雪が深く、馬を捨て、木に取り付き、萱にすがり、険阻を越えました。兵衛佐殿は御馬に乗ってこそ大人と同じようにしていましたが、歩行では叶わず、後へ下がってしまいました。“兵衛佐、兵衛佐”と仰せられましたが、見当たりません。

“ああ、無残だなー。早くもついてこられないか。人に生け捕られたのか”と泪をハラハラと落とされたとき、人々は泪に暮れました。

“ああ、無残だなー。早くもついてこられないか。人に生け捕られたのか”と泪をハラハラと落とされたとき、人々は泪に暮れました。鎌倉の御曹子を呼ばれ“我が君は甲斐、信濃へ下り、山道から攻め上れ。義朝は東国へ下って、海道から攻め上ろう”と仰せられ、悪源太殿は飛騨の国の方へと山の麓に付いて落ちさせました。

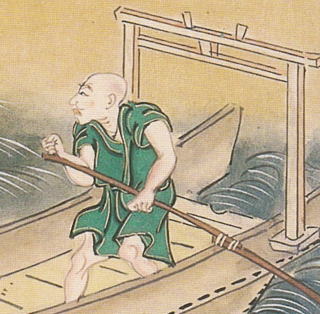

美濃国の青墓の宿と申す所の、大炊という遊君は頭殿の年来のお宿の主です。その腹に姫御前が一人いらっしゃいます。この家に着きました。鎌田兵衛も今様うたいの延寿のもとに着きました。この遊女共は、さまざまにもてなしている最中に、在所の者ども“この宿に落人有り。探して捕まえろ”とひしめいたので、頭殿“どうするか”と仰せられたのを、佐渡式部大夫重成殿が“お命を代わりましょう”と、、頭殿の錦の御直垂を取って着て、馬にひたと乗り、宿の北の山際へ馳せ上ったので、宿の人が追いかけると、式部大夫殿、金作りの太刀を抜いて、その連中を追い払い、“おのれらの手には、かからないぞ。我を誰だと思う。源氏の大将、左馬頭義朝”と名乗り、御自害されました。宿人達は“左馬頭義朝を討ち止めた”と喜び、大炊の浦の倉屋に頭殿が隠れているのも知らなかった。(上・青墓へ藁舟で逃れた)

夜に入って頭殿、宿を出たところに、中宮大夫進朝長、竜華越の戦で膝の節を射られて、遠路を馳せて過ぎ、深い雪を分けて歩いたために、腫れ上がり一足も動かしようもない有様だった。

“この痛手でお供出来るとも思えません。早々に暇を出して下さい”と言うと、頭殿は

“堪えられる限り、供をしなさい”と世にも気の毒そうに仰せられると、大夫進殿は泪を浮かべて

“出来ることならば、何とかお手にかかって…”と、御頸を延べたのを、頭殿は間もなく討ち参らせ、着物を上に掛け

“大夫進が足を病んだ。面倒を見てあげなさい”と言って、出発した。

上総介八郎広常は“人数が多くて、道を往くのも難儀なので、東国から御上りの時に、勢に加わりましょう”と言って、暇を言てって、そこに止まった。株河(青墓近くの河)へ出て、下って来る舟を便船と言って、細かく調べることもなく乗りました。この舟法師は養老寺の僧侶鷲の巣の源光だった。頭殿を世にも怪しいと見て、“人に見られたくない御身ならば、萱の下に隠れ給え”と、鎌田、この童(金王丸)にも、積んだ萱を片付けて、こうつ、と申す関所の前も、萱舟と言って通り抜けた。

去年十二月二十九日、尾張国野間の内海、長田庄司宗忠の宿所へ着きました。この忠宗は御当家重代の奉公人の上、鎌田兵衛の舅なので、御頼みにされたのも当然の事だった。

“馬、物の具など持ってこい。急いで通って行く”と仰せられたのを“子供、郎党を連れてお供に参ります”と申し出て“しばらく御逗留されて、お休みされたらよろしいでしょう”と、湯殿を浄め、入浴を勧めました。

鎌田を舅のもとへ呼び、もてなす振りをして討ってしまった。その後、忠宗の郎党など七、八人が湯殿へ行き、頭殿を討って仕舞ったのです。宵に討たれた事を知らず“鎌田はいないか”とただ一声挙げられただけでした。この童は御帯刀を抱いて伏していましたが、幼いのでと思ったのでしょうか、目をかける人もいなかったので、御刀(帯刀)を抜いて、頭殿を討った者、二人を斬り殺しました。同じく忠宗を討とうと思って、長田の家中へ走り入ったのですが、厚い壁を塗った部屋、塗籠(ぬりごめ)の中へ逃げ入られて仕舞い、力及びませんでした。庭にいた鞍を置いた馬を取って乗り、三日かけて、ご報告に参りました」(左上・裏切られ湯殿で義朝は切腹)

鎌田を舅のもとへ呼び、もてなす振りをして討ってしまった。その後、忠宗の郎党など七、八人が湯殿へ行き、頭殿を討って仕舞ったのです。宵に討たれた事を知らず“鎌田はいないか”とただ一声挙げられただけでした。この童は御帯刀を抱いて伏していましたが、幼いのでと思ったのでしょうか、目をかける人もいなかったので、御刀(帯刀)を抜いて、頭殿を討った者、二人を斬り殺しました。同じく忠宗を討とうと思って、長田の家中へ走り入ったのですが、厚い壁を塗った部屋、塗籠(ぬりごめ)の中へ逃げ入られて仕舞い、力及びませんでした。庭にいた鞍を置いた馬を取って乗り、三日かけて、ご報告に参りました」(左上・裏切られ湯殿で義朝は切腹)いきさつを詳しく語り伝えると、常葉はこれを聞き「東の方を、頼もしいところと言って、下り給わったので、遥かに山河を隔てていても、この世にいれば訪れを待てるのに、帰らぬ別れの道を聞き定めながら、何を待つために我が命を残すのでしょう。淵川に身を捨てて、恨めしい世に住むまいと思っても、この身が空しくなり果てれば、子供は誰を頼りにすれば良いのでしょう。寄る辺のない忘れ形見故に、惜しくもない身を惜しむのです」と泣き悲しめば、六つになる乙若が母の顔を見上げて涙を流し「母や母、身を投げないで。我らが悲しくなるので」というのに、童も泪を流した。

金王丸、重ねて言うには「道すがらも公達の御事のみ、御心許ない事と仰せられておりました。この事を遅れてお聞きになると、忍ばせ給うこともなくて、どんな大事に及び給わるかも知れないと、幼い人々の御ために、甲斐なき命生きて、帰り参ったのです。草葉の陰の頭殿への御奉公はこれまでなので、今は出家して、御菩提を弔い奉ります」と言って「御暇(いとま)申します」と、正月五日の夕、泣く泣く出て行った。

「頭殿の名残と言えば、この童だけですね」と、常葉を始めとして渦中にいる人々は、世も憚らず声々に泣き悲しんだ。

⑧長田、義朝を討ち六波羅に馳せる事 付けたり 大路渡して獄門にかけらるる事

同六日、一院は仁和寺の宮の御所を出て、八条堀川の皇后宮権大夫顕長卿の宿所へ御幸された。これは三条殿炎上のためで、しばらく御所になると噂されている。同七日、尾張国の住人、長田庄司忠宗、子息先生景宗は上洛して、左馬頭義朝の頸を持参したことを申し出る。この忠宗は平大夫知頼の末葉で、賀茂次郎行房の孫、平三郎宗房の子だった。

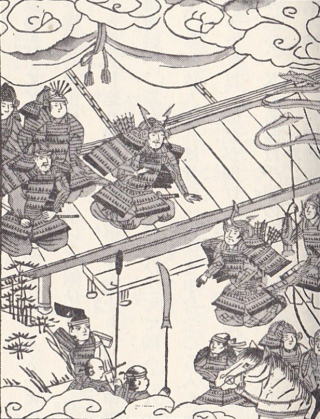

同六日、一院は仁和寺の宮の御所を出て、八条堀川の皇后宮権大夫顕長卿の宿所へ御幸された。これは三条殿炎上のためで、しばらく御所になると噂されている。同七日、尾張国の住人、長田庄司忠宗、子息先生景宗は上洛して、左馬頭義朝の頸を持参したことを申し出る。この忠宗は平大夫知頼の末葉で、賀茂次郎行房の孫、平三郎宗房の子だった。義朝の重代の家人である上に、鎌田兵衛の舅だった。京中の人々は身分の上下を問わず、事件を聞き付ける事の出来るものは「忠宗父子の頸を、のこぎりで挽ききれば良い」と言うほど憎んだ。平大夫判官兼行、総判官宣房、忠目範守、善府生朝忠以下、検非違使八人が行き向かって、二つの頸を受け取り、西洞院の大路を、三条から近衛まで渡し、左の獄門の樗(おうち)の木に掛けた。如何なるものがしたのだろう、元は下野守だったことを歌に詠み、札に書いて立てた。(左上・さらされた義朝、鎌田の頸)

下野はきのかみにこそなりにけれよしとも見えぬあげつかさかな(紀伊守に木の上。よしともに義朝をかける。あげつかさ=官の精進)

昔、将門の頸、獄門にかけられたのを、藤六という歌詠みが見て

将門は米かみよりぞきられける俵藤太のはかりごとにて

と詠んだので、この頸、にやっと笑った。二月に討たれた頸を、四月に持って上りかけたが、五月三日に笑った事は恐ろしい。「義朝の頸も笑うだろう」と話し合った。

去る保元ぉ合戦には、為義入道を郎党波多野次郎が切ってから、わずか一両年の内なのだ。今度の合戦に打ち負けては、譜代の郎党忠宗の手にかかって身を滅ぼした。

「逆罪の因果、今生に報うので分からない。来世無限の苦は疑いなし」と、群れ集まった貴賤上下、半ば誹り、半ば哀れんだ。

同十日、世上の動乱により「この年号は良くない」との沙汰があって、永暦元年となった。去年四月に保元を平治に改めたのを「平治とは、たいらぎおさまると書く。源氏滅びていく」と心ある人は話し合ったが、果たしてこの合戦があって、源家は多く滅んだことが不思議だ。

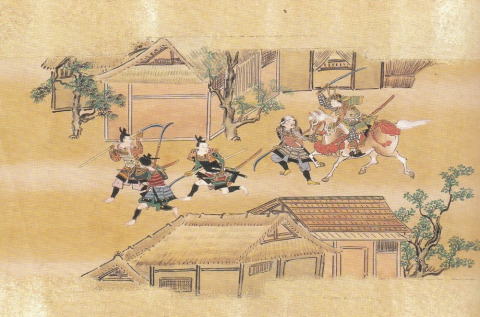

⑨悪源太誅せらるる事

鎌倉の悪源太は、近江国石山寺の傍らに、重病に冒されていたのを、難波の三郎経房が聞いて、病席へ押し寄せて生け捕り、六波羅へ連れて行った。伊藤武者景綱が子細を尋ねた。悪源太が言うには「故・義朝が申したのは、『我、東国へ下って武蔵、相模の家人を連れて、海道を責めて上れ』。義平には『甲斐、信濃の勢と話し合い、山道をを攻めて上れ』と申したので、山伝いに飛騨国の方へ落ちて行ったところ、世の中で仕事などをしていない者達、三千人も付いて来ました。

鎌倉の悪源太は、近江国石山寺の傍らに、重病に冒されていたのを、難波の三郎経房が聞いて、病席へ押し寄せて生け捕り、六波羅へ連れて行った。伊藤武者景綱が子細を尋ねた。悪源太が言うには「故・義朝が申したのは、『我、東国へ下って武蔵、相模の家人を連れて、海道を責めて上れ』。義平には『甲斐、信濃の勢と話し合い、山道をを攻めて上れ』と申したので、山伝いに飛騨国の方へ落ちて行ったところ、世の中で仕事などをしていない者達、三千人も付いて来ました。しかし、義朝が討たれたと聞いて、散り散りになった。自害することはとても簡単だったけれど、平家のしかるべき人を、一人でも狙ってこそ、世は取れないまでも、本意は遂げられようと思って、人の(義平をかばった)下人のような姿になって、馬の口を取って門外にたたずみ、履き物を持って沓脱ぎに近づいたけれど、厳しく用心していて、力及ばず、京をしばらくうろついて、六波羅に時々行ってみたが、怪しげな者と見る人もいて、片田舎へ下り、程を経てまた上ろうと思っていたのに、運の極めで、生け捕られた」と話した。

伊藤武者は「源氏の正統な血筋を引く、名の知られた名大将の評判の高い人が、たやすく生け捕られる無念さよ。」と言えば悪源太は「その事よ。深雪に山を数日分け歩き、雨に打たれ、吹雪に遭って、身は草臥れ果てた。このほど、六波羅は京にあっても、薄着で川風にあたり、食は貧しくても身は休めず、ひとえに敵を討とうと思う心一つを力に、月日は経て積もり、病に冒されて、経房に生け捕られた。重病に冒され力が落ちなければ、終には討たれるとしても、二、三人はねじ殺して死んだことだろう。全く武勇の恥にはならない。運命の尽き果てるところなのだ」と申せば、人々は「その言葉はもっともだ」と頷きあった。

同二十一日の午後の刻に、難波の三郎に命じて六条河原で処刑となったが斬られるときに悪源太が言うには「清盛を始め、伊勢平氏程、道理をわきまえない奴原はない。保元の合戦の時、源平両者とも、大勢誅せられたが、夜陰に紛れて斬られたろう。弓矢取る身は、敵に恥を与えまいと、互いに思うことこそ本来のあり方だろう。さすがに義平ほどの者を、白昼に斬る道理に外れた者がいる。運の極めなので、今生でこそ合戦に打ち負け、情けない目にも遭った。恥辱をかいても、死しては大魔縁(悪魔)となるか、そうでなければ雷となって、清盛を始め汝に至るまで、一人一人、蹴殺すぞ。

同二十一日の午後の刻に、難波の三郎に命じて六条河原で処刑となったが斬られるときに悪源太が言うには「清盛を始め、伊勢平氏程、道理をわきまえない奴原はない。保元の合戦の時、源平両者とも、大勢誅せられたが、夜陰に紛れて斬られたろう。弓矢取る身は、敵に恥を与えまいと、互いに思うことこそ本来のあり方だろう。さすがに義平ほどの者を、白昼に斬る道理に外れた者がいる。運の極めなので、今生でこそ合戦に打ち負け、情けない目にも遭った。恥辱をかいても、死しては大魔縁(悪魔)となるか、そうでなければ雷となって、清盛を始め汝に至るまで、一人一人、蹴殺すぞ。保元では為朝が高松殿を夜襲しようと言う申し出が採用されず、戦に負けた。今度の合戦では、清盛が熊野へ参っていたのを、義平、『追っかけて、湯浅、鹿背の辺りをやり過ぎさせない。浄衣、立て烏帽子を着けた馬鹿どもを、手取りにする』と言ったのを、事の他の強がりだ、と用いられなかった。去る保元にも、今度にも、勇士の謀を捨てられて、京家の者ども、筆取りの決めたことに従って、どうして良い結果が得られよう。命の惜しさに、長物語をするのではない。これらの道理、汝らの心にもあろう。さあ、早々に斬れ」と言って、頸を延ばして斬られた。

⑩忠宗非難を受くる事

同二十三日、長田父子、勧賞が行われ、忠宗(致)は壱岐守になる。景宗(致)は兵衛尉になる。「忠賞不足なり。官ならば左馬頭に、国を給わるなら義朝の跡、播磨国か、(自分の生まれた)本国ならば、尾張国を給われば、思っていた通りだ。もし、義朝、奥州などへ下着していたなら、(前九年の役を起こした)貞任、宗任に似ているだろう。従う強者、幾千万になるか分かるまい。それをここで事故なく討ち取って参ったのは、抜群の奉公であるはずだ」と言えば、筑後守家貞、「哀れ、きゃつを六条河原で張り付けにして、京中の上下に見せようや。相伝の主と婿を殺し、勤賞を蒙ろうという憎さよ。頸を斬らせたまえ」と憎めば、大弐が言った。

同二十三日、長田父子、勧賞が行われ、忠宗(致)は壱岐守になる。景宗(致)は兵衛尉になる。「忠賞不足なり。官ならば左馬頭に、国を給わるなら義朝の跡、播磨国か、(自分の生まれた)本国ならば、尾張国を給われば、思っていた通りだ。もし、義朝、奥州などへ下着していたなら、(前九年の役を起こした)貞任、宗任に似ているだろう。従う強者、幾千万になるか分かるまい。それをここで事故なく討ち取って参ったのは、抜群の奉公であるはずだ」と言えば、筑後守家貞、「哀れ、きゃつを六条河原で張り付けにして、京中の上下に見せようや。相伝の主と婿を殺し、勤賞を蒙ろうという憎さよ。頸を斬らせたまえ」と憎めば、大弐が言った。「そう言うこと、尤もではあるが、朝敵を討つ者がいてこそだから…」と。

「もし将来、源氏が世に出る事があれば、忠宗、景宗、どんな目を見ることになろうか」と憎まない者はなかった。(絵・上、長田親子。左・父、中央馬に乗るのが息子)

⑪頼朝生け捕らるる事

同二月九日、義朝の三男前右兵衛佐頼朝、尾張守頼守の郎党弥平兵衛尉宗清に生け捕られ、六波羅へ送られた。宗清、尾張から上ったが、美濃国青墓の宿の大炊のもとに泊まった。夜が明けてみると、園の竹の中に、新しい墓で卒塔婆も立っていないのがあるのを、かねて聞いたことがあるように思い、掘り起こしてみると、斬った頸を身体と供に積んであった。 子細をたずねると、大炊はありのままに話し、喜んで首を持たせ、上洛した。

同二月九日、義朝の三男前右兵衛佐頼朝、尾張守頼守の郎党弥平兵衛尉宗清に生け捕られ、六波羅へ送られた。宗清、尾張から上ったが、美濃国青墓の宿の大炊のもとに泊まった。夜が明けてみると、園の竹の中に、新しい墓で卒塔婆も立っていないのがあるのを、かねて聞いたことがあるように思い、掘り起こしてみると、斬った頸を身体と供に積んであった。 子細をたずねると、大炊はありのままに話し、喜んで首を持たせ、上洛した。兵衛佐頼朝は、去年十二月二十八日の夜、雪深い山を越えかねて、父には大きく遅れた。ここかしことさまよって、近江国大吉寺と言う小山寺の僧が、不憫がって隠しておいたが、御堂の修造も近づき「人が集まっては良くない」と言うと、その寺を出て、浅井の北郡を迷って歩いているところに、老翁老女の夫婦がいて、情けをかけて隠してくれた。二月にもなると「さて、どうしようか。東国の方へ下って、長年仕えてきた者に、いろいろ尋ね、血縁のあるものがいるのかどうかも聞こう」と、いろいろの小袖、朽ち葉の直垂を、宿の主に渡し、肌には小袖一枚着て、主の子供が着ていた布の小袖、紺の直垂を着て、藁ぐつを履き、髭斬りと言う重代の太刀の丸鞘というのを菅に包んで、脇に挟み、不破の関を越えて関ヶ原というところに着いた。

大勢が従っているので、上るのが憚られ、道の辺の藪かげに立ち隠れたのを弥平兵衛、尾張から上ると言ったのを怪しみ、郎党を使って召し捕ってみれば、兵衛佐だった。喜んで乗り替え馬に乗せて上ったのだった。中宮大夫進の首を持たせて上った。首を検非違使が受け取って、渡して獄門に掛けた。兵衛佐を弥平兵衛に預けた。この弥平兵衛は、情けある人で、さまざまに労り、もてなした。(絵・上=頼朝=中央、生け捕り。左上の隅が清盛)

⑫常葉落ちらるる事

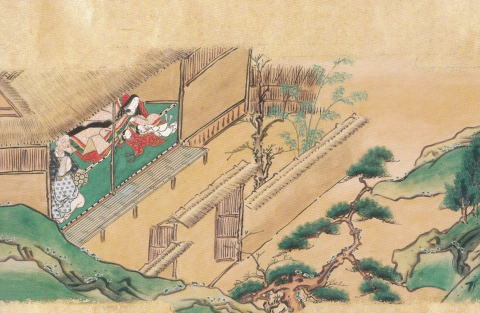

左馬頭義朝に子供は沢山いる。鎌倉悪源太義平は斬られた。次男中宮大夫進朝長は引き回されてさらし首となった。三男兵衛佐頼朝は、その身を拘束され、生死はいまだ定まっていない。この他、九条院雑仕常葉の腹で、子供三人が生まれていた。幼いけれど皆男子なので、「そのままでは済まないだろう」などと、世の中の人はささやきあった。

左馬頭義朝に子供は沢山いる。鎌倉悪源太義平は斬られた。次男中宮大夫進朝長は引き回されてさらし首となった。三男兵衛佐頼朝は、その身を拘束され、生死はいまだ定まっていない。この他、九条院雑仕常葉の腹で、子供三人が生まれていた。幼いけれど皆男子なので、「そのままでは済まないだろう」などと、世の中の人はささやきあった。常葉はこの事を聞いて「私は左馬頭に先立たれ嘆いているのに、この子達を殺されては、一時も生きてはいられない。いとけない者達を連れて、叶わないまでも身を隠しましょう」と思い立った=絵・左=。老いた母がいるのだが、知らせず、召し使う女も数多かったが、あてにならないのは人の心なので、女達にも知らせなかった。夜陰に紛れてさまよい出た。兄は今若と言って八歳になる。中は乙若といい六歳、末は牛若といい二歳だった。おとなしい子を先に歩かせ、牛若を胸に抱いて屋敷を出たが、行く先はどことも決められず、足に任せて歩いて行くと、日頃信仰していた清水寺へと行き着いた。

その夜は観音の御前で夜を過ごした。二人を左右に寝かせ、着物の裾をかぶせ、幼い者を懐に抱いて、夜もすがら泣かせまいとなだめすかし続けた心の内は、例えようもない。あちこちからやってくる参詣の人々は、肩を並べ、膝を重ねて並んで座っていた。祈り、誓いを立てる事はまちまちだった。また、果てのある命だが、今の日々を過ごすのが難しい身を祈る者もいた。或いは、朝廷や貴人の家に仕えながら官職や位階が思い通りではないことを訴える者もいた。

しかし、常葉は「三人の子供の命をお助け下さい」と祈るよりほか、心を込めて祈るものはなかった。九つの年から月に一度の参拝を始め、十五になると縁日の十八日度とに観音経三十三巻を読み奉る事を怠らなかった。観音へ歩みを運ぶ志しが浅くはないので、本尊もどうして哀れとお考えにならない事があろうか。

「大慈大悲の菩薩の立てた誓いには、定まった寿命に達しようという者を助けたり、朽ちた草木も花を付け、実もなるとお聞きしています。南無千手千眼観世音菩薩、三人の子供をお助け下さいませ」と終夜、泣き口説き、祈り申せば、観音もどれほど哀れみを給わる事だろうと感じる。

暁ふかく、師と仰ぐ僧の僧坊へ行った。湯漬けなどを出されたが、常葉は胸が一杯で、いささかも食べる気にはならなかった。子供達にはとにかく機嫌を取って食べさせた。普段、お参りした時には、とても立派な乗り物、下部、牛飼いなどが華やかにお供をしたので、誠に左馬頭が最も愛した気持ちも見え、とても素晴らしかったのに、今は人に怪しまれまいと、身に満足な衣装も着けず、いとけない子供を連れて、泣きしおれた有様は、目も当てられず、師も泪を流された。=右・常葉と三人の子=

暁ふかく、師と仰ぐ僧の僧坊へ行った。湯漬けなどを出されたが、常葉は胸が一杯で、いささかも食べる気にはならなかった。子供達にはとにかく機嫌を取って食べさせた。普段、お参りした時には、とても立派な乗り物、下部、牛飼いなどが華やかにお供をしたので、誠に左馬頭が最も愛した気持ちも見え、とても素晴らしかったのに、今は人に怪しまれまいと、身に満足な衣装も着けず、いとけない子供を連れて、泣きしおれた有様は、目も当てられず、師も泪を流された。=右・常葉と三人の子=「雪の晴れ間までは、ここに忍んでおいでなさい」と言われると「嬉しくお聞き致しますが、この寺は六波羅に近いので、どう見ても忍ぶには良くはないでしょう。今は仏神の御助けの他には、また、頼りにするお方も知りません。観音にも善く善く申して下さい」と、卯の刻(午前六時)に清水寺を出て、大和大路を歩き、どこに向かうでもなく、南へ向かって歩いて行った。

頃は二月十日の曙。寒さは未だ残っていて、音羽川の流れも氷りつつ、峰の嵐も激しい。道のつららも融けない上に、また曇り、雪が降れば、行くべき方向も見えなくなる。子供は時々、母に急かされて歩くが、後には足が腫れ血が出て、あるときは倒れ伏し、あるときは雪の上にいて「寒いよ、冷たいよ。どうしたら良いの」と泣き悲しむ。母一人、これを見る心の内は言いようもない。子供の泣く声が高いときは、敵が聞くかも知れないと肝をつぶし、行き会う人が「これはまた」と哀れみ、声を掛けられるのにも、嫌な心を持っているのではないかと、疑い戸惑う。

母は余りの悲しさに、子供の手を引いて、人の家の門の下でしばらく休み、人目の多いときには、八つの子の耳にささやく。「なぜお前たちは、わけが分からないのか。ここは敵のいる六波羅と言うところですよ。泣けば人にも怪しまれ、左馬頭の子供と言う事で囚われ、首を切られますよ。命が惜しければ、泣いてはいけません。腹の内にいるときも、しっかりとした人の子は、母の言う事を聞くと言いますよ。ましてお前たちは七つ、八つになる。なぜこれしきの事を知らないのですか」と口説けば、八つの子は少し成長しているので、母の諌める言葉を聞いてからは、泪は同じ泪でも、声を出すほどは泣かなかった。

六つの子はもともとのままに倒れ伏し「寒いよ。冷たいよ」と泣き悲しむ。常葉は二歳の嬰児を懐に抱いているので、六つの子を抱きようもない。手を取って歩いて行く。左馬頭が討たれたと聞いた後は、湯水も使わず、影のように衰えて、心は乱れるばかりだが、子供の命が心配で、消え入るような思いだが、子供の可愛さ、いとおしさに、足に任せて歩き続けた。まだ暗いうちに清水を出て、春の日の長い間を歩き続け、子供の面倒を見ているうちに、日は暮れて、夕暮れの鐘の音を聞くころになり、伏見の里へ着いた。

日が暮れて、夜になっても行くべき方向も定まらず、山のかげ、野のほとりに人の家は見えても、「あれも敵が住んでいるかも知れない。これも六波羅の家人のところかも知れない」と思えば、気安く宿を借りようという気にもならない。「辛い思いをさせる人の子供の母となって、今日、このような嘆きに遭うのです」と、思うけれど、また思い返して「愚かな心。このように迷い出て落ち着かないなら、後世を弔う事など出来ません。ともに約束したからこそ、子供も生まれた。夫一人の罪としたのは愚かしいことでした。今日一日、歩き疲れた子供達の、足を休ませなければ、どうして明日の道を歩かせられよう。宿を借りなければ、どうしたって野山に泊まらなければなりません。野山にも恐ろしいものが沢山あります。無事に一夜を明かすことは難しい」と、思うのも悲しく、道の下、茨などが繁っているところに、親子四人が手を取り、組んで身を寄せ合って泣いた。

黄昏時を過ぎると、行き交う人も絶えて、所々に見えた家も扉を閉じてしまい心細くなる。里に上がっていた煙も絶えると、宿を借りようとの願いも、今はなくなった。夜も更けて行くにつれ、風は強く雪も降り、子供も我が身も、明日まで保つ命とも思えない。

「人の身分も分からない山里の人が住む、草の庵でも有ってくれれば良いのに。今宵だけでも身を隠し、子供を助けたい」と、思っていた。

幼き者達は泣き疲れ、声も時々絶え、息も絶え入るように思えて「こうしていても助かるなら良いけれど、とても長くは生きていられない身ならば、人里で宿を借りれば、もしかして頼りになることがあるかもしれない」と思い直して、焚く火影の見えるのを頼りに、おづおづと家に近づいて、竹の編み戸を打ちたたいた。主と思えるおとなしそうな女が、戸を開けて出てきた。常葉を見ていかにも怪しげに見守り「どうしました。お世話をする人も連れず、幼い人達を連れて、この雪にどこへいかれますのですか」と言うと、常葉は「その事です。夫が冷たい態度を見せるので、恨めしさの余りに、子供を連れて出て来ましたが、雪が降り、道を間違えたのです」と、気恥ずかしい様子で、本心を紛らわそうとしたが、涙は袖に落ちた。=絵・下・老夫婦が常葉達を助けた=

主は「そう言うことなら、ちょっと疑わしいけれど、いずれにしても、ただのお方ではありますまい。このような乱れた世の中ですが、それ相応の奥方でしょう。これからどうなるかも分からない君の故に、老い衰えた下郎が六波羅へ召し出され、縄で縛られる恥をかくのを見て、命を失うほどの目に遭うとも、追い出し奉るべきかどうか。都に近く、損得に聡いこの里のことです、誰が受け取り参るでしょう。野山にいてはいけません。これほど寒く、耐えがたいので、明日までどうして生きながらえられるでしょう。家は多く、門も沢山ありますが、立ち寄られるよう思し召したのは、この世ではない、前世の御契りがあってこそでしょう。見苦しいけれど、お入り下さい」と言って、急いで呼び入れ、新しいむしろを取り出して敷かせ、焚き火にあたらせ、食べ物を出してもてなした。

主は「そう言うことなら、ちょっと疑わしいけれど、いずれにしても、ただのお方ではありますまい。このような乱れた世の中ですが、それ相応の奥方でしょう。これからどうなるかも分からない君の故に、老い衰えた下郎が六波羅へ召し出され、縄で縛られる恥をかくのを見て、命を失うほどの目に遭うとも、追い出し奉るべきかどうか。都に近く、損得に聡いこの里のことです、誰が受け取り参るでしょう。野山にいてはいけません。これほど寒く、耐えがたいので、明日までどうして生きながらえられるでしょう。家は多く、門も沢山ありますが、立ち寄られるよう思し召したのは、この世ではない、前世の御契りがあってこそでしょう。見苦しいけれど、お入り下さい」と言って、急いで呼び入れ、新しいむしろを取り出して敷かせ、焚き火にあたらせ、食べ物を出してもてなした。常葉は子の深雪に胸が塞がり、涙で曇って首位が見えないほどだった。子供をとにかくなだめて食べさせた。常葉がものを食べないのを、主は気に掛けて、いろいろの果実や菓子などを出して「これはどうですか。あれはいかが」と勧めるのは、ただ事とも思えず、ひとえに清水の観音の御哀れみだと、行く末に希望が生まれた。

六つの子は歩き疲れて、何も考えず常葉の膝の傍らで寝ていた。八つの子は父・義朝を忘れず、母の涙が尽きないので、気を許してまどろむこともなかった。常葉は壁に向かって忍ぶけれど、余る涙を止められなかった。夜が更けて人が寝静まった後に、母は八つの子の耳元でささやいて言う。

「ああ、何と無残な子供達の有様でしょう。世にある人は十人、二十人子を育てる人もいるのです。先立たれたり、先だったりは浮き世の習いとはいいながら、同じように夫婦ともに白髪となり、その後は子が二親の死後を弔う例もあるのです。あなたたち三人の子を持ちましたが、せめて一人は最後まで一緒にいて欲しい。明日はどんな者の手にかかり、どんな目に遭うだろうか。水に沈められるかも知れません。土に埋められるかも知れません。母として自らを強く保つ事も、子としてお前たちを育むことも、夜が明けるのを待つ間の名残です」と、泣く泣く話しかければ、八つの子は言う。

「それでは、我らが死ねば母は何とするのです」

「お前たちを先に死なせて、一日、片時も耐えられる身ではありません。諸共に死ぬのです」と母が言えば、八つの子は自分たちと離れず、母も死ぬと言う事の嬉しさに「母に寄り添っていれば、命は惜しくありません」と言って、顔に顔を並べ、手に手を取り、組んで、仮にもまどろまずに泣き明かした。短い春の夜ではあるが、思いの積もる身は静かに夜を過ごすことが出来ず、暁の空を待っていると、朝を告げる鶏の声が聞こえ、寺の鐘も響いてきた。

夜がほのぼのと明けて行くと、常葉は子供を優しく起こして出発しようとする。主が急いで出てきて出掛けるのを留めた。

「今日はここで幼い人達の足を休めさせませ。雪が晴れて後に、どこなりと出発して下さい」と、強く止めた。名残惜しい都だけれど、子供のためには憂鬱なところなので、思い切ってこの家とも別れ、遥か遠くへ落ちて行かなければと心は急いでも、主の情けに留められ、今日も伏見に暮らすことになった。

その夜も明けて行けば、また子供を起こして、主に暇を乞い、出発した。主は遥か遠くに見えるまで、門の前で見送った。出掛ける際に小声で言うには「どんなお方のゆかりでしょうか、深く忍んでおいでですね。都に近いこの里に留め参らすことは、却って痛ましいので、今日は留めません。誰とも分からない人なので、心配することはないのですが、やはり、気になって仕方がありません。安心しできる世になり、都に住まわれるよるようになれば、賎しい身ではあるけれど、お訪ね致しましょう」と、涙を流せば、常葉は「前の世の親子でなければ、このような出会いがあるとは思えません。命がある限り、この志しは決して忘れません」と、泣く泣く別れたのだった。

道すがら、見る者は哀れみ、情けをかけて、馬などで送る者もあり、歩行の者も見つけると子供を背負い、抱いて五丁、十丁と送ってくれたので、思いの外、容易に大和の宇田郡に着いた。血縁者があるので尋ね「子供の命を助けようと、あなた方を頼みに、迷いながら下って来ました」と言うと、この世の中を憚って、「どうしようか」と話し合ったが「女の身で、はるばる保護をあてにして尋ねて来た志を空しくするのは不憫だろう」と、労る人々に、末の世はともかく、今は落ち着いて安心できるようになった。

=平治物語・中終わり=