|

旅の想い出は限りなくあります。ここでは外国の旅だけでなく国内も扱いにくいものなどを拾い上げていきます。似たような企画を掲載しているところもありますが、そこは年寄りの冷や水。笑い飛ばしてくんなんしょ。。 山、砂漠、草原、村や町、様々な旅には、様々な想い出があります。旅を始めてもう65年、半世紀以上も時が経過してしまいました。仲間や出会った人達との交流は、古き良き時代の匂いを一杯に含んでいますが、コロナ以降のIT時代。のんびりした話しはごく希になりました。 仲間にはもう亡くなった人も多いけれど、彼らの残した印象はくっきりと刻み込まれているのです。楽しくも無鉄砲でもあった青春の日々。旅で出会い、語り合った想い出は尽きません。 世界も日本もめまぐるしく変わり、もう木訥な“あの頃”の味わいは戻ってこないのでしょうか。 |

| 目次 1)珈琲の香り 2)売られた少年 3)冬富士で凧になった男 4)佐々成政の埋蔵金 5)リゾートマンションの怪 6)モンゴル大草原のパオ 7)雲の平の髑髏 8)雪山の異変 ⑨山岳兵の歌 ⑩荒城の月に涙 ⑪羽田空港の赤絨毯 ⑫肘掛けに固着 ⑬パリの町中でシュシュ・ポッポ ⑭アイハブマッチマネー ⑮パリダカ・パイロット ⑯日本人初の世界一周 ⑰マッチは月印 |

| |

今は2024年。ロシアのプーチン大統領がウクライナへ侵攻して3年になる。イスラエルのガザ地区での虐殺も2年、殺された人は4万人を超す。女・子供、学校・病院、お構いなしの殺しは、外国からの報道を見る限り、ナチのホロコーストに勝るとも劣らない虐殺。レバノン、イエメンへも部分的な飛び火で、中東の不安定さが増している。 慌ただしく、騒がしい世情だが、50年ほど遡ると、不安定さはあってももっとノンビリしていた。日本が敗戦から立ち直り、世界へ向かって経済進出しようとチャレンジを始めた時代に、アラビア半島の某国で出会った日本のセールスマンのがんばりは、その後の反映へと導くのだが、凄まじいと言うか良くやるワイ、と見るか…。 彼はマッチを売っていた。機嫌は良かった。 「良く点くマッチだったが、売れないんだよ。それがちょっとしたアイディアで売れるようになっ.た」 理由は簡単だった。デザインを変えた。 「パッケージの箱に埋め込んである絵をガラリと入れ替えた。朝日の昇る時の絵を止めて、月が昇るものに変えた」 アラブの友人の進言だった。大当たりした。マッチそのものは変わらないし、パッケージの質も同じ。変わったと言えばパッケージの絵の日の出の太陽を止めて、月と星に変更しだけ。上がる朝日は”これから暑くなる” ことを示すが、月と星は涼しさを連想させる。熱心なセールスマンがふとアラブの友人が漏らした言葉を生かしたー。それだけの話しだった そう言えば砂漠を移動するトゥアレグの家族は、昼寝をして、午後2時になると出発する。これは午後2時を過ぎるとそれ以上、暑くならない。その生活の知恵をセールスに生かしたわけだ。大したことではないようだが、現地でなければ気づかないし、友人が出来なければアイディアにはつながらなかったろう。 あの時代、未知のアラブ世界へ、たった一人でトランクに見本を詰めこみ、売り歩いた二歩イン人はたくさん居た。オーストラリア一周ドライブへ出かけるとき、シドニーへの飛行機で会った中年のエンジニアは言った。 「これからマウントアイザに近い鉱山へ行くんですよ」 「んいか掘るんですか」 「そう、何が出るだろうかねー」 「掘り当てるものが分かってないんですか」 「そりゃ当てはありますよ。掘り当てたら、おそらく日本へは当分、帰りませんよ」 苦笑して中年のエンジニアは窓の外を眺めた。満ち足りた生活に人はすぐ慣れて、不満が出てくる。中には日本が住みにくいとか言い出す若者も居る。本当か?と聞きたい。職業をえり好みして「自分に合っていない」んどの理屈で働かない。親も高度経済性中期に育って居るから、子供を思いっきり甘やかす。それが今もも続いて、日本社会は駄目、みたいな話になる。 良いでしょう。じじ、ばばはもう85歳を過ぎました。これからを期待して何を得られるでしょうか。昔はよかった-、多くの老人は言います。確かによかったけれど、その時代をとっくに"生きてしまった”以上、嘆きより、その時代を味わったことを喜ばなければなりません。マッチ箱のラベルで一儲けしたセールスマンの喜び。砂漠の国に井戸のポンプを売り歩いた和k米セールスマンのバイタリティー。日本は捨てたもんじゃ無いどころか、すばらしく内在した力を持っていると思う。 若者はt日に出て,経験を済んで、新しい喜びを売るチャンスがある。月と星を彩ったマッチ箱は、じじ、ばばに限りない元気をくれたものの1つだった。 |

日本人初の世界一周漂流民の墓(松島・観音寺) 江戸時代の漂流者の一覧(ウィキペディアから)· 長右衛門 - 寛文10年(1670年)、蜜柑を積んだ船に乗り組み遭難、小笠原諸島に漂着。 · 伝兵衛 - 元禄9年(1696年)、船に乗り組み遭難、カムチャッカ半島に漂着、ロシア帝国に渡る。 · ゴンザとソウザ- 享保13年(1728年)、若潮丸に乗り組み遭難、カムチャツカ半島に漂着、ロシアに渡る。 · 孫太郎 - 明和元年(1764年)、廻船・伊勢丸に乗り組み遭難、フィリピンに漂着。 · 大黒屋光太夫 - 天明2年(1783年)、廻船・神昌丸に乗り組み遭難、アリューシャン列島に漂着、ロシア帝国に渡る。 · 新蔵 - 天明2年(1783年)、廻船・神昌丸に乗り組み遭難、アリューシャン列島に漂着、ロシア帝国に渡る。 · 野村長平 - 天明5年(1785年)、300石船に乗り組み遭難、鳥島に漂着。 · 津太夫 - 寛政5年(1793年)、若宮丸に乗り組み遭難、ロシアのアリューシャン列島ウナラスカ島に漂着。 · 太十郎 - 寛政5年(1793年)、若宮丸に乗り組み遭難、ロシアのアリューシャン列島ウナラスカ島に漂着。 · 儀兵衛 - 寛政5年(1793年)、若宮丸に乗り組み遭難、ロシアのアリューシャン列島ウナラスカ島に漂着。 · 阿部吉郎次 - 寛政5年(1793年)、若宮丸に乗り組み遭難、ロシアのアリューシャン列島ウナラスカ島に漂着。 · 善六 - 寛政5年(1793年)、若宮丸に乗り組み遭難、ロシアのアリューシャン列島ウナラスカ島に漂着。 · 継右衛門 - 享和3年(1803年)、慶祥丸に乗り組み遭難、千島列島に漂着。 · 平原善松 - 文化3年(1806年)、稲若丸に乗り組み遭難。アメリカ船に救助されハワイ諸島に渡る。 · 久蔵 - 文化7年(1810年)、歓喜丸に乗り組み遭難。カムチャツカ半島に漂着、ロシアに渡る。 · 小栗重吉 - 文化10年(1813年)、督乗丸に乗り組み遭難、イギリスの商船に救助されロシアに渡る。 · 音吉 - 天保3年(1832年)、廻船に乗り組み遭難、アメリカのオリンピック半島に漂着。 · 庄蔵 - 天保5年(1834年)、船に乗り組み遭難、スペイン領のルソン島へ漂流する。 · 寿三郎 - 天保5年(1834年)、船に乗り組み遭難、スペイン領のルソン島へ漂流する。 · ジョン万次郎 - 天保12年(1841年)、漁船に乗り組み遭難、アメリカ捕鯨船に救助され渡米。 · 浜田彦蔵 - 嘉永4年(1851年)、廻船・栄力丸に乗り組み遭難、アメリカ商船に救助され渡米。 · 仙太郎 - 嘉永4年(1851年)、廻船・栄力丸に乗り組み遭難、アメリカ商船に救助され渡米。 · 小林伝吉 - 嘉永4年(1851年)、廻船・栄力丸に乗り組み遭難、アメリカ商船に救助され渡米。 · 勇之助 - 嘉永5年(1852年)、廻船・八幡丸に乗り組み遭難、アメリカの商船に救助され渡米。

本人たちは“助かりたい””帰国したい”の一心だが、運命のいたずらか、伊達藩・大浜と釜石の船乗りは、日本人発の世界一周を成し遂げることになった。 松島に続く大浜の観音寺を偶然訪ねた。大津波の痕跡が残っている、と聞いたので、松島の瑞巌寺を一巡りした後に、観音寺を探してクルマを走らせた。復興が間に合わない地域もかなりあって、津波の凄まじさを改めて知る思いだった。観音寺はクルマで行くにはそう高くは無いが峠を越えなければならない。 峠とおぼしきところには郵便局があって、観音寺と津波のことを聞いた。 「あそこに丸い石が見えるでしょ。あの石は昔、津波が来たところだよ。ここは峠になっているが、今度も両方からすぐ側まで津波が来た。だけど昔からの言い伝えは確かだねー。皆高台へ逃げろと言うことで、この前も逃げたのさ。死んだ人は一人。家から出て、皆で逃げる時に便所へ行きたいと、一人で戻ったのさ。それで津波に飲まれた」 観音寺と津波は直接関係なかったが、そんな話しを聞いてから寺を訪ねた。上の写真でお分かりだろう。日本人として初めて世界一周をして帰国した船乗りの墓だった。 鎖国の江戸時代、日本の漂流民は意外と多く生還している。有名なのは江戸末期、漂流した末にアメリカの捕鯨船に助けられ、高等教育まで受けて帰国。日本開国の際には幕府の通訳として活躍したジョン万次郎がいる。夏目漱石などが葬られている雑司ヶ谷の墓地に埋葬されているが、出身は四国の土佐・中浜。貧しい家で9歳の時に父を失い、捕鯨船に乗り込むが遭難。鳥島へ漂着(天保12年=1841年)、143日後にアメリカの捕鯨船、ジョン・ハウランド号のホイットフィールド船長に助けられる。 その後仲間4人はハワイで船を下りたが、万次郎は船長の故郷、マサチューセッツ州フェアヘーブンへ同行。船長の好意で教育を受け、同地の学校を首席で卒業するなど頭角を現した。その後自ら働き嘉永4年(1851年)琉球へと戻り、長崎奉行などの厳しい聞き取りなどの後、2年後に土佐へ戻る。その後は藩主・山内容堂が絵師の川田小龍に聞き取りをさせ、漂流から在米期間の状況を4冊の書籍に残している。 日米通商条約批准書の交換で渡米した際は幕府の咸臨丸に勝海舟、福沢諭吉らと行をを共にしている。捕鯨船の飯炊きから漂流、アメリカでハイスクールを首席で卒業、幕府の直参、そして通商使節団の一員と数奇な運命、驚くべき出世を遂げている。 しかし、万次郎とは全く異なった経緯から、はからずも日本 人初の世界一周を成し遂げた船乗りがいた。宮城県石巻港を根拠とする仙台藩石巻の若宮丸乗組員だった。1793年11月,米、材木を積んで江戸へと向かった若宮丸は、いわき沖で時化に遭い遭難。16人の乗組員はアリューシャン列島のナアツカ島に漂着。島にいたロシア人に救出され、シベリアのイルクーツクへ移送された。漂着間もなく船頭が病死。女帝エテカリーナに面会して帰国を願い出ようとしていたが、女帝が死去し、イルクーツクで7年間も足止めされてしまった。この間、2人が病死している。  蘭学者・大槻玄沢が若宮丸の漂流民から聞き取った者をまとめた「環海異聞」の表紙。人物はロシアの使節、レザーノフ しかし、新皇帝アレクサンドルの耳に、漂流民の話が入り、サンクトペテルブルグへ呼び寄せられた。ここでさらに3人が病のため脱落。残った10人が行程の謁見を受けた。帰国を希望していた4人が日本との通商交渉などにあたるレザーノフとともに日本へと向かった。航路はコペンハーゲン、ファルマス(英国),サンタクルス、サンタカタリーナ(ブラジル沖)、マルキーズ諸島に寄港し、ホーン岬を回ってカムチャッカ半島、そして訳1年強の時間を掛けて長崎へと到着した。石巻を出航してから11年。16人中の4人が日本の地を踏んだ。 鎖国中の幕府は4人を厳しく取り調べ,3ヶ月にわたって長崎に留めた。絶望した太十郎はカミソリで自殺して仕舞った。レザーノフと幕府の話し合いは決裂状態。その後ロシアは樺太、択捉島を攻撃したり、北方貿易に活躍していた高田や嘉兵衛を拿捕するなど、報復的な行為に出ている。 立った3人にKなったン利組員は江戸でさらに取り調べを受けタガ学者の大槻玄沢が聞き取ったロシアや世界の話しは,その後の日本に多いナ影響を与えた。 |

アタール(モーリタニア)の空港でトーゴからラリーの“助っ人”にやってきた古い飛行機が出発準備をしていた。折からその飛行機へ貨物を運び、積み込んだリフト車が荷物を持ち上げるリフト部分を高く上げたまま、バックした。それまではよかった。しかしその直後に仰天した。リフト部分を高々と掲げたまま翼の下へと“突進”したのだ。結果は明白。翼のフラップ部分へ突き立ったポールが大きく食い込み、リフト車は前を少し上げた格好で止まった。 パイロットとナビだろう。二人が飛び出してきた。 「何すんだ」 「やっちゃった」 恐らくこんなやりとりがあったのだろうが、喧嘩にもならず、しばらく話しをしてから一人が空港の事務所へ行き、ハンマーなどを借りてきて、ポールが食い込み、めくれ上がった部分を叩いたり、引っ張ったりしながら、修理を始めた。 「コリャ飛べないわ。整備の専門家を連れてきて直させたにしても、勢いよくポールが翼に食い込んだから、翼の内部も調べないとまずいよな」 我らはそんな話しをしてキャンプへ戻った。2時間ほど経過したころだったか、なかまにが声を掛けた。 「あの飛行機、滑走路へ行ったぜ」 見ているうちにもうもうと砂煙を上げて飛び立っていった。滑走路に舗装はない。日本だったらめくれ上がった翼、しかもフラップと一緒にトントンと叩いて「これで良し」と決めたのでは絶対に飛べない。キチンと整備し、検査を受けてやっと飛べる。アフリカじゃそんな面倒な手続きは抜き。パイロットの判断と自己責任で飛んでいく。 そう言えばリビアでヘリに乗った。パイロットとナビと称する男。それに私の3人が乗り込んだ。リビア砂漠くの「広くは知らせていない」飛行場へ行くという。キャンプはその近くだそうだ。ところがしばらく飛んでからナビが怪しげな仕草を始めた。パイロットが尋ねても良い返事はしない。。そうこうするうちに、パイロットが聞いてきた。 「どっちにへ行くか分かるか」 オイオイ。分かるわけないだろう。ワシャ客だぜ! ナビは私に地図を押しに付けてきた。さて、困った。ふと思いついた。飛び始めてクルマのホコリを追った。常に右側をクルマは走っていた。 「よく見ろよ。そして緩く右に寄って飛べ。必ず下にクルマのタイヤ痕が刻まれているはずだ。高度は下げて跡を見つけろ。あったら高度を上げてタイヤ痕に沿って飛び、ホコリを探せ」 こっちも大真面目。パイロット、ナビ共に方向を見失っているのだ。クルマの軌跡を探し出さないことには、どうにもならない。見つけ出した時には,ホッとした。 嘘のyほうな本当の話。クルマを見つ、岩山を一つ超えると、小さな飛行場らしきものがあった。先着を狙うつもりだったろうが、結果は命拾いだ。た飛行機も、テントも見えた。先ずは助かったわけ。しかし、緯度、経度もパイロットに教えてない、イヤ聞いてないのには驚いたが、この日、同じ目的地へ飛んでいた小型機は行方不明となり、燃料切れで墜落したと聞いた。 |

| 14)アイ ハブ マッチ マネー  日本は猛烈な勢いで発展・復興を続けていた。前記の荒城の月、肘掛け椅子、機関車の真似など、様々なエピソードとともに、海外旅行に出掛けることは、意味のステータスでもあった。大卒の国家公務員初任給が1万9000円の時代にJALパックの「ヨーロッパ16日間」は67万5000円。ハワイの「ダイヤモンドコース」は9日間で36万4000円だった。昨今の貨幣価値に換算すると、ヨーロッパでざっと700万円、ハワイで400万円にもなろうか。 日本は猛烈な勢いで発展・復興を続けていた。前記の荒城の月、肘掛け椅子、機関車の真似など、様々なエピソードとともに、海外旅行に出掛けることは、意味のステータスでもあった。大卒の国家公務員初任給が1万9000円の時代にJALパックの「ヨーロッパ16日間」は67万5000円。ハワイの「ダイヤモンドコース」は9日間で36万4000円だった。昨今の貨幣価値に換算すると、ヨーロッパでざっと700万円、ハワイで400万円にもなろうか。1964年4月の外貨規制緩和で、観光目的のパスポートが初めて発行され,1人年1回の海外旅行が許され、持ち出せるドルは500㌦。旅行へ行く人は闇ドルをかき集めて持って出るのが普通となっていた。当局も出国に際し、それほどうるさいことは言わず、単なる旅行者のドル持ち出しは、半ば黙認していたような節がある。 そんな事情だったから、出掛ける人は、かなり金銭の余裕があったとみていい。数年後には旅行会社などが農協などで「旅行積み立て預金」を広め、客層は広がっていった。そんな中で、聞くのも、言うのも恥ずかしいようなことが、あちこちで起こり、周囲をああ切れさせたり慌てさせたりした。 ニューヨークのマジソンスクエアガーデンをババが歩いているとき「見ていられない日本人の振る舞いもその一つ。逃げ出したい思いをしたという。 「ちょっとお酒が入っていたかどうか、そのオジサンは立ち止まって大声を挙げているのよ」 「アイ ハブ マッチ マネー。ガール、ガール…」 この言葉を大声で何度も繰り返したのだと。なにを意味するか、日本人ならすぐにでも分かるだろうが、アメリカ人にはちょっと理解不能の呼びかけだった。間もなく友人らしき人が、オッサンを連れ去ったが、こんな呼びかけをされたのでは、例え商売にしている女性が気づいても、おいそれと寄り添う訳にもいくまい。 似たような“荒っぽさ”と無茶はをババはローマでも見かけている。 「私はブランドものに興味はなかったけど、一緒にいた女性が有名ブランド店へ入ろうと言うので、店の中の商品を見て回っていたの。確かハンドバッグの並んでいる棚の前だった。日本から来た団体客の一人が、やにわに棚の前で“ここから、ここまでくれ”と言ったのよ」 店の人はそのオッサンの広げた腕の先をみて、バッグを二個棚から下ろして客の前に置いた。客は小声でつぶやいた。  「全部買うと言ってるんだよ」 「両手を広げていたから、バッグは10くらい有ったかしら。店の人も不思議そうな顔をしていたけど、何度か“ここから、そこまで”を指さして繰り返すので、初めはバッグを一つずつ取って見せていたけど、結局全部下に並べることになったの」 「ブランドの店でしょ。随分高いと思うけど」 普通、バッグを買う人は、一つ一つを確かめてから買う。ブランドものとなると国名に品定めしよう。このオッサンは店員が棚から下ろして、置くとすぐに次のバッグを指さす。店員が出したバッグを引っ込めよとすると、置いておけ、のゼスチャー。オッサンの前には幾つものバッグが並んだ。 金を払うという身振り手振りに、怪訝な表情をしていた店員も、本気だとわかって、レジへ行って計算をはじめた。とたんにオッサンは上着を脱ぎ、バンドを緩め、シャツを引き出した。慌てた店員は急いで更衣室へ連れ込んだ。当時の旅行はクレジットカードなどはない。現金と現金に交換できる銀行が発行する小切手、いわゆるトラベラーズチェックだけ。オッサンは“大金”を胴巻きの中に仕舞っていたのだ。今でこそ胴巻きに入れて旅する人は希だろうが、当時は当たり前に行われていた。 フランスでも、イタリアでも、日本人の多くが立ち寄る店では、オッサンが胴巻きにカネをしこたま詰め込んでいるのは承知で、精算となると気の利く店員はトイレに案内するケースが普通だった。それにしてもろくに見もしないで高価なハンドバッグを買っていく日本のオッサンには、イタリア人もビックリで、肩をすくめて見せるのだ。日本人の爆買いだった。昨今の中国人と似たようなところがあった。 旅行が自由に出来るようになったばかりの時は、見るもの聞くものが真新しく、外国へ行ってきたと言う証拠の土産品も旅行者の忘れてはならないものだった。ウィスキーの類い、タバコ、香水は三種の神器ではないが、三種のお好み、だった。国内絵購入すると高い税金が付くが、規定量までなら旅行者は無税で持ち込めた。大量の買い物は中国人ばかりではないが、一つ違っているのは、中国人の爆買いは、帰国してそれを売る商売と結びついていることだ。土産のためだけの日本人とはいささか異なる。土産ではあっても、帰国後に“実利”を伴う商品に代わる。したがって銀座の真ん中で「アイ ハブ マッチマネー」はやらない。(写真=上 パリ・サクレクール寺院、右 フィレンツェ・秤を持った商人の像。商売は秤の正確さが最重要と訴える) |

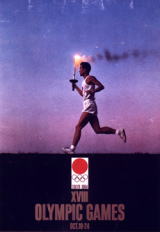

13)パリの町中でシュシュ・ポッポ   海外旅行は次第に盛んとなり、小金を持つた男達が、団体ツアーの中心になっていった。物見遊山、温泉・芸者の延長線上に海外旅行もあったと言えそうだ。海外へ目が向く大きな要因は、1964年の東京オリンピックの招致が決まったことも大きかった。 海外旅行は次第に盛んとなり、小金を持つた男達が、団体ツアーの中心になっていった。物見遊山、温泉・芸者の延長線上に海外旅行もあったと言えそうだ。海外へ目が向く大きな要因は、1964年の東京オリンピックの招致が決まったことも大きかった。旅行に絡んで目撃したり、打ち明け話で知ったケースで、印象的な幾つかを挙げてみよう。何しろ海外旅行へ出掛けることは、都会でも珍しく、ジジが勤務していた新聞社では「一度、海外出張に出掛けた人に二度目はない」と言う不文律みたいなものができあがっていた。 海外の体験は、ところによっては“大冒険”に旅立つような雰囲気だった。その一人にババが知り合いで“土瓶”のあだ名を持つた男がいた。宇都宮出身だったが、彼が一人でヨーロッパの旅に出ることを知った市長が、歓送会をやってくれたのだ。市内のホールに、大勢の人が集まり、彼は慣れない挨拶と抱負を語ったが、歓送会が終わった後、なんと駅までブラスバンドの先導で行進したのだという。  「いつの間にか市長の耳に入り、誰かが大げさに話したのかも知れないけど、市長から10万円を貰っちゃったので、言われるとおりにやったんだよ」と言っていたが、土瓶君はなかなか剛の者で、椅子に凍り付いたオッサンと違い、積極的だった。当時の10万円は新人サラリーマンの何ヶ月文化の給料に匹敵する。物怖じもせずにそれを受け取って出発したのだ。 若いのにかなり頭髪は寂しくなっていたので、ババやその仲間は、彼のことを土瓶と名付けたのだが、いきさつは簡単。”薬缶頭”はすっかり毛を失った頭を言うが「彼の頭は中途半端なんで土瓶よ」となる。土瓶君は当時の若者たちと同様に、ヨーロッパへ行くとき、シベリア鉄道でロシアを横断し、北欧から南下した。パリにたどり着き、アルプスの山麓、ツェルマットやシャモニーを目指した。ところが土瓶君は、一人旅だし、言葉が分からない。パリの北駅(Gare du Nord)から列車に乗るのだが、誰に教わったのか駅をギャルと覚えてきたほかにはなにも分からない。そこで宇都宮の怪人は道を聞かれた人がビックルするばかりの演技をやってのけた。  「とにかく汽車とギャルで分からせようと思ったよ。子供の遊びの汽車ごっこ、を真似て、両肘を曲げて前後に動かしながら回して、シュシュ・ポッポ。それに挟んでギャル、ギャル…、とやったのさ。分かるわけないワナ。みんなビックリした顔をしていたよ。だけどやってみるもんだよ。分かった人がいて、北駅へ連れて行ってくれた」 さすがの土瓶君も汗・汗…、だったが、帰国して間もなく、ババへ連絡があった。当時ババは出版社に頼まれ、北欧などのガイドブックを作っていた。 「宇都宮で報告会があるから、北欧やアルプスを知っている人に来て欲しいのです。前にも言ったけど、市長に10万円貰ってるから…」 ババは仕方なく出掛けた。 「驚いた。かなり大きなホールだったけど、いっぱいの人なのよ。土瓶の話を聞きに来ている。私も土瓶に頼まれて、何か話をしたけど、宇都宮って凄いところだと思ったわ」 宇都宮だけがこう言う状況だったのではない。1960年代は多くのところで、似たような状況だったと思う。 「シュシュポッポ」などとやって、分かる人がいるだろうか。最も今田にSLを観光用に走らせていrところもあるので、鉄道ファンなら分かるのだろうが、1964年の東京オリンピックの興奮と盛り上がりは、第2回の投稿オリンピックには全くなかった。善き時代が去って行ったのかなー。 ジジは64年の東京オリンピックを取材する側だったが、ジジの田舎町のさらに奥の村出身の女性が、東京オリンピック代表選手の候補になった。町が選手を呼び、体育館で公演させた。まだ決定したわけでもないので、選手は尻込みしたろうが、そんなことはお構いなし。なんせ“オリンピック代表候補”なのだ。会場の体育館は満員の人だった(後に、その選手は代表漏れとなった)。オリンピック選手ばかりではない。外国に対すル関心は急激に高まり、日本のあちこちで“文明開化”のように、海外に出掛ける人や出掛けた人の話を聞く催しが開催されていた。 当時の新聞でも、海外から帰ってきた人に「○○国の事情を聞く」などという企画が目立った。ジジもスポーツ選手が海外から帰国する度に、羽田へ出向き“遠征先の事情”などを聞いたものだ。土瓶君を主役に講演会を開くのも、当時としてみればごく当たり前の企画で、新鮮な情報を得ようという人々の好奇心を満足させるものでもあった。 |

| 12)肘掛けに縋り付く  1960年、70年代にヨーロッパの都市は、旅をする日本人にとって、まさに異国だった。パリの空港=写真・現在のオルリー空港=で奇妙な光景に出会った。椅子に座り、目だけをキョロキョロと動かし、左右の手で肘掛けをしっかりと握っている中年の日本人だった。周囲には誰もいない。様子から見て、当時エリートでもあったビジネスマンではないことは明らかだった。そうなると、団体旅行の待ち合わせか? 1960年、70年代にヨーロッパの都市は、旅をする日本人にとって、まさに異国だった。パリの空港=写真・現在のオルリー空港=で奇妙な光景に出会った。椅子に座り、目だけをキョロキョロと動かし、左右の手で肘掛けをしっかりと握っている中年の日本人だった。周囲には誰もいない。様子から見て、当時エリートでもあったビジネスマンではないことは明らかだった。そうなると、団体旅行の待ち合わせか?「変な人だな。どうかしたんだろうか」とババは考えて、搭乗時間を待つため近くの椅子に腰掛けた。恰幅の良い中年の男は相変わらず同じ格好で座っているが、なにやら不安そうな様子は変わらない。。しばらくして添乗員らしき人が、慌てるような急ぎ足でやってきた。どこかへ向かう便に乗る時間が迫り、団体のメンバーを数えたら一人足りず、調べたら中年の男がいないことに気づき、慌てた探しに来たようだった。 中年の男を見るなり、添乗員は言った。 「ア-良かった。○○さん。探したのよ」と女性添乗員は安堵したような口ぶりだった。 「行きましょう。あまり時間が無いから、急いでください」と声をかけている。しかし、中年の男性は、肘掛けを握ったまま動こうとしない。 「急いでください」と少し声を荒げた。やっと見つけた“迷子”が動こうとしないのでは、添乗員の声にトゲが感じられても仕方がなかろう。その男は団体が移動したとき、何かの拍子でその椅子に座っていて、グループが移動していった事に気がつかなかったようだった。中年の男は、必然的に取り残された。周囲を見ても見知らぬ外国人ばかり。初の海外旅行で様子の分からないパリの空港だ。 取り残された。大変だ―。 緊張はいやでも高まり、肘掛けを握る手に力が入る。 全身は固まり、体は動こうとしない。そういう時間がかなりあったのだろう、添乗員と会えて安堵したはずだが、腕や指を始め関節は固まったままで言うことを聞かない。添乗員に声をかけられても、身動きできないありさまだった。 「どうしたんですか。早く行かないと乗り遅れますよ」 仕舞いには女性添乗員に手を引かれ、やっと肘掛けから解放されて立ち上がった。足つきもなんだか頼りない。 「日本にいるときはきっと、大威張りしている人だと思うよ。恰幅から顔つきもそうだけど、さすがに情けない表情だった」とババは笑った。 もちろんこの話を聞いていた笑い上戸の友人は腰を折って大笑いしたのは言うまでも無い。しかし、この男だけを笑うわけにはいかない。ドイツの古城で「荒城の月」を歌ったグループだって、大方は初めての海外だ。一人取り残されたらきっと心細くなるだろう。明治、大正はもとより昭和にはいってからも、庶民が外国旅行を自由に出来る時期はないも同然だった。外国は新鮮だが,まったく未知の国だった。 1960年代の海外旅行は、商社マンなどを除くと、ようやく始まった団体旅行が主流だった。右も左も分からずに、添乗員の旗に従い、あちこちを巡ったのだ。名所しかり、」そしてお決まりの土産物もツアーガイドのに従うのが当たり前だった。パリ・オルリー空港の椅子に“固着”されてしまった男性の心理を振り返ってみると、笑っては気の毒なところがある。団体で移動し、40人ほどの日本人がまとまっているのに、ドイツの古城で荒城の月を歌って涙する― 。 そんな旅が当たり前だった時代に、外国の空港で一人置き去りになってしまったら、気の弱い人は、緊張の余り、椅子の肘掛けにでも縋り付きたくなろうと言うものだ。(現在、オルリー空港は国内線やアフリカ便に利用され、日米日米その他多くの国際便はシャルル・ド・ゴール空港発着となっている) |

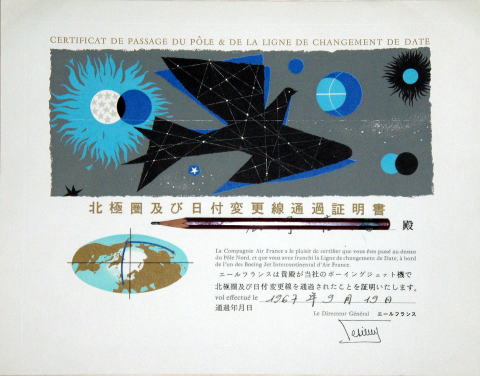

| 11)赤絨毯の羽田出発ゲート  ひっきりなしに飛び立つ国際、国内便で今の羽田空港は喧噪に包まれている。ターミナルも出発ゲートも幾つもあって、慣れない人はちょっと緊張する。 ひっきりなしに飛び立つ国際、国内便で今の羽田空港は喧噪に包まれている。ターミナルも出発ゲートも幾つもあって、慣れない人はちょっと緊張する。1960年代の羽田空港出発ロビーやゲートをどのくらい人が覚えているだろうか。出発ロビーから出国検査場へは赤絨毯が敷かれていた。両側にはポールが立てられ、それにチェーンが、ゆったりとカーブを描いてつながっていた。 国際線の空港ロビーはそう広くはなかったが、出発便の多い夕方になると、あちこちに見送りのグループがいて、拍手や歌で出発する人を囲み、激励していた。社歌、校歌、出掛ける人の名前を大声で叫び、万歳三唱の繰り返しも珍しくはなかった。  送られる人は、送る人達を前にしてなにやら決意らしきことを述べる。挨拶が終わると、誇らしげに赤絨毯を踏んで、ゲートへと向かう。会社のエリート社員の海外出張、または海外赴任への栄えあるご出発だ。 送られる人は、送る人達を前にしてなにやら決意らしきことを述べる。挨拶が終わると、誇らしげに赤絨毯を踏んで、ゲートへと向かう。会社のエリート社員の海外出張、または海外赴任への栄えあるご出発だ。こんな光景は今では全く見られないが、当時は観光など遊びで出掛けるというのは、まだまだ希有なことで、ごく恵まれた人か、会社から大役を仰せつかった社員がほとんどだった。マスコミも海外取材は特別視で、自社の記者が出掛けると「本社の〇〇記者は、〇〇取材のため、羽田発○時○分の○×航空機で○○へ向けて出発した」と言った記事を掲載していた。 飛行コースもヨーロッパへはアラスカのアンカレッジ経由で、北極点を通過する。そして”北極圏及び日付変更線通過証明書”(写真上=ババの乗った便))が記念に配られた。ソ連上空を飛べるようになったのはずっと後になってからだ。  見送りの人々は出掛ける人が出国ロビーから消えると、飛行機がすぐそばに見える日本航空の18番スポットの前の送迎デッキへと移動した。有名人が来日すると、決まってこのスポットに着く。ビートルズが来日した際も、飛行機はこのスポットで止まり、はっぴを着たメンバーがタラップを降だし、数少ない欧州便の出発も、エリートを見送れるようにこのスポットが使われたのだった。 見送りの人々は出掛ける人が出国ロビーから消えると、飛行機がすぐそばに見える日本航空の18番スポットの前の送迎デッキへと移動した。有名人が来日すると、決まってこのスポットに着く。ビートルズが来日した際も、飛行機はこのスポットで止まり、はっぴを着たメンバーがタラップを降だし、数少ない欧州便の出発も、エリートを見送れるようにこのスポットが使われたのだった。乗客がタラップを上り始めると、夜だったら強烈なライトがタラップ周辺を照らし、出掛ける人は送迎デッキがほとんど見えないままそちらに向かって手を振ってタラップを上った。今では海外出張など当たり前の事だが、当時は外国へ出掛けると言う岳で、得意の絶頂にいる人が多かった。 写真=下・今の羽田空港。中右・こんなイメージの入り口だった。インターネットから) |

| 10)荒城の月に涙  初冬の午後、遊びにやってきたジジ、ババ共通の友人と品川駅前のレストランで名物のハンブルグ・ステーキを食べながら、ハンバーグと呼ばずハンブルグ・ステーキと呼ぶ店の頑固さに感心したり、今更に驚いたりしていた。 初冬の午後、遊びにやってきたジジ、ババ共通の友人と品川駅前のレストランで名物のハンブルグ・ステーキを食べながら、ハンバーグと呼ばずハンブルグ・ステーキと呼ぶ店の頑固さに感心したり、今更に驚いたりしていた。「ドイツが好きなのかしら」と友人。 「きっとそうだな。昭和の初めに開店した初代オーナーが呼び名も味も決めたんじゃない」とジジがいい加減な答え。当時旅行をしたのなら船旅だし、大変だったろうなどと話が弾んだところでババが言った。 「戦後、渡航が自由化されたのは、東京オリンピックの年、1964年の4月でしょ。その時、最初の団体ツアーがあったのよ。何でも旅行積み立てをやっていた旅行倶楽部の集まりで、J T B が企画した欧州旅行だった。40人くらいで行ったみたい」当時から、一人で南米やアフリカに出掛けていたババは、自分がライターだった事もあり、昔の旅を良く知っている。 「大変だったでしょうね。あの頃ヨーロッパへ行くのは…」(友人) 「5年くらい前から積み立てていたという話を聞いたけど、あの頃の旅行代金はとんでもなく高かった。飛行機がヨーロッパ往復で48万円くらい。ツアー代金は平均月収の10倍以上だった」(ババ)。 大卒の初任給が2万円足らず。何故、ババがこんな時代に旅が出来たかは後に譲るとして、約一ヶ月ほどの欧州旅行は、参加者にとって厳しいものだったようだ。 「もう旅行も終わりに近づき、ドイツの城跡に行ったときの話だけど、皆で“荒城の月”を歌ったそうよ。男ばかりの団体だったけど、歌いながら泣いたと聞いたわ」(ババ) 「何で泣いたの」友人は笑い上戸気味なので、次をどう予測したのか、ババの答えを聞くまでもなく、“クックッ”と下を向いて笑い始めた。 「ホームシック」ババも笑いをこらえ、変な発音で言ったものだから爆笑となり、しばらくは笑いが止まらなかった。 友人は笑い転げた。ジジ、ババより一回り若い友人は、フランス人と結婚し、夫の職業柄、様々な国を旅したり、数年単位で住んだりしている。荒城の月を歌い、ホームシックで泣く男どもの姿を思ってだろう「信じられない」とやっと口にしながら笑い続けた。 ㌦は固定レートで1ドルが360円。旅行は許されていたが、一人が持ち出せる外貨(ドル)は500㌦だった。商社やマスコミなどの人は業務で特別の計らいが有り、1000㌦まで許されていた。それでも不足するのは当然で、外国へ出掛ける人は、密かに闇ドルを買っているのが実情だった。その枠が外れたのが1964年4月で、待ちかねたように、団体旅行として飛び出したグループが“涙の荒城の月”となったのだった。(写真=モーゼル川に近いトーリアの古城) 荒城の月、と来れば土井晩翠です。こちらは仙台・青葉城に記念碑があります。  ドイツの古城とは何の関係もありませんが、夕方に青葉城の石垣の上から仙台市外を眺めると、伊達政宗の颯爽とした姿を何となく連想します。特別悲しい歌ではありませんが、、曲と詩が見事にマッチしているような気がして、戦後初の海外団体旅行に出かけ、1ヶ月以上も旅をしていると、泣けてくるのかも知れません。 |

| 9)山岳兵の歌  小学生や中学生の登下校の姿を見ていて、今日、ふと思った。昔の小中学生は、良く仲間と一緒に肩を組んだり、歌を唄ったりしていた。登下校の時にも、口をそろえて歌った。もう“古典的”な歌謡曲になるが「やっとん節」という歌があった。いわゆる流行歌で♪お酒飲むな 酒飲むなの御意見なれど 酒飲みゃ酒飲まずにいられるものですか とこネーチャン酒もってこい。 小学生や中学生の登下校の姿を見ていて、今日、ふと思った。昔の小中学生は、良く仲間と一緒に肩を組んだり、歌を唄ったりしていた。登下校の時にも、口をそろえて歌った。もう“古典的”な歌謡曲になるが「やっとん節」という歌があった。いわゆる流行歌で♪お酒飲むな 酒飲むなの御意見なれど 酒飲みゃ酒飲まずにいられるものですか とこネーチャン酒もってこい。この歌が子供達にも大流行で、ジジ達も学校の行き帰りに、大声で歌ったものだ。これが小学校で問題になった。 「やっとん節を歌って良いか、いけないか」と朝礼で教頭がしゃべった。もちろん「いけない」方に振っていたが、子供達は聞く耳を持たなかった。却って面白がって歌いまくったのを覚えている。今の子供は大勢で騒ぎながら登下校する様子はない。歌を唄っているグループも見かけない。 そういえばイタリア・オーストラリア国境の山へ登ったとき、第一次大戦の塹壕が、岩山の尾根筋に掘られ、峠になっている所を通過する飛行機などを射撃する機関銃がトンネルの中に据えられているのを見た。岩山は延々と続き、イタリア・アルプス、オーストリア・アルプスを繋いでいる。そこには「山岳兵のルート」と書かれた立て看板があって、山岳兵達が鋭い尾根を重装備でたどっていたことが分かる。  良くもこんな岩尾根を歩き回ったものだと感心するが、もっと凄いのは、そういう尾根筋から数百㍍下へと続く岩に刻まれたルートだ。軽装備のハイカーは下っていくが、注意書きもあった。アルプスのトレッキングルートには、危険なところもかなりあるが、注意書きなど殆ど無い。それが「危険」とかいてあるのだからまさに危険地帯。狭い踏み跡は垂直に見える岩壁に続いているが、.鎖などついていない。転落死も結構あるようだった。 良くもこんな岩尾根を歩き回ったものだと感心するが、もっと凄いのは、そういう尾根筋から数百㍍下へと続く岩に刻まれたルートだ。軽装備のハイカーは下っていくが、注意書きもあった。アルプスのトレッキングルートには、危険なところもかなりあるが、注意書きなど殆ど無い。それが「危険」とかいてあるのだからまさに危険地帯。狭い踏み跡は垂直に見える岩壁に続いているが、.鎖などついていない。転落死も結構あるようだった。♪山の大尉が傷ついた‥。学生時代に歌った「山岳兵の歌」が思わず口を突いたのは、そんなアルプスの岩稜だった。久しく歌など口を突くこともなかったが、おおよそ50年ぶりに、山岳兵の歌が出てきた。 数年前まではかなりの岩尾根もバランス良く歩けたが、今はどうもそういうわけにはいかないようだ。スキーもいったんはかなり自信を持って滑れたが、今年はそうもいかないようだ。精々、草津温泉で♪草津良いとこ~、でも歌いながら湯に浸かり、時に思い出したように山岳兵の歌でも口ずさむのが良いところだろう。 |

| 8)雪山無残。誰だ!」  古き時代と言うべきか。雪山で水を作るのは、バーナーで熱している鍋に雪を次々と入れ、水にして行く。狭いテントの中でこれをやるので、テント内は暖かく、湿気もほどほどで快適なのだ。しかし、吹雪や強風だとトイレへ行くのも大変で、富士山8合目辺りや、北アルプスなどに幕営するのは、よくよく場所を選ばないと酷いことになる。 古き時代と言うべきか。雪山で水を作るのは、バーナーで熱している鍋に雪を次々と入れ、水にして行く。狭いテントの中でこれをやるので、テント内は暖かく、湿気もほどほどで快適なのだ。しかし、吹雪や強風だとトイレへ行くのも大変で、富士山8合目辺りや、北アルプスなどに幕営するのは、よくよく場所を選ばないと酷いことになる。もう半世紀以上前の話だが、ある大学山岳部員は、夜、用足しにテントを出る時、うっかりした。 周囲は氷と雪の世界なのだが、靴下のまま外へ出て、大丈夫だろうと用足しをしようとしたときに足を滑らせ、滑落して亡くなった。 そんな環境だから、狭いテントで何人もがじっと水になっていく雪を見つめている。ある夕方の事だ。張ったテントの中で、おきまりの水作りが始まった。 「おい、臭くねーか」と、一人が呟くように言った。 「誰か屁をしたろう」と、別の男が笑いながら言った。 しかし、誰にも覚えはなかったし、臭いはは次第に強くなるようだった。 「誰だよ。いい加減にしろ」とリーダー格が咎める口調で言った。しかし、誰も覚えはなかった。 バーナーに載せた鍋は一人が押さえ、もう一人が雪を入れたり、しゃもじやナイフで突いて、解けやすくする。臭いはますます激しくなった。その時!雪を突いていた男が声を挙げた。 「あー。なんだこれは!」 突かれた雪のブロックが、ゴロンと廻転したが、そこに“例のもの”がへばりついていた。水を作るブロックの所で、キジ撃ちをやったやつがいたのだ。ご丁寧にも、それを“煮ていた”ことになる。 大急ぎで作りかけの水は、鍋を持った者が、テントの後ろへ投げ捨てたが、テント内の臭いは尋常ではなかった。それに、予備の鍋などはない。 ♪無残かな 兜のしたの キリギリス(芭蕉)=関係ないか=で、張り詰めた気持ちで冬山に挑む男達を打ちのめした。 キジ撃ち、小用はテントを出たら左の先、飲用の雪を取るのはテントの右側などと決めているのだが、吹雪や強風で視界が妨げられると、何とかテントの見える範囲、しかも急斜面を避けないと危険だ。そこで“あやまち”を犯した奴がいたのだった。雪で鍋をこすって洗い、さらに水を作って、その水で洗い、無念というか、穢いというか、貴重な鍋は捨てるわけにもいかず、その後も水作り、味噌汁作りなどに活躍させざるを得なかった。 |

| 7)雲ノ平の髑髏  黒部川の“秘境”でもあった、雲の平を歩いたことがある。昭和35年頃だったと思う。随分前のことなので記憶もかなり薄れているが、鮮明に覚えているのは、髑髏がゴロンと転がっていたことだ。黒部の谷からはかなり上がり、斜面も緩くなり始めたところ、三俣蓮華の北の谷だったと思うが、ただ、そこに昔からあったように転がっていた。腐食はしていない。さらし首のように、頭の天辺を上に向け、下あごの無い髑髏が鎮座していたと言ったら良いか。 黒部川の“秘境”でもあった、雲の平を歩いたことがある。昭和35年頃だったと思う。随分前のことなので記憶もかなり薄れているが、鮮明に覚えているのは、髑髏がゴロンと転がっていたことだ。黒部の谷からはかなり上がり、斜面も緩くなり始めたところ、三俣蓮華の北の谷だったと思うが、ただ、そこに昔からあったように転がっていた。腐食はしていない。さらし首のように、頭の天辺を上に向け、下あごの無い髑髏が鎮座していたと言ったら良いか。血気盛んな年齢で、山に怖いものは無いような勢いだったから、軽く拝んで手に取ってみた。軽いことは軽いが、頭蓋骨はしっかりとしていた。周囲を見回したが、他の骨は見当たらなかった。このまま放っておくのもどうかと思ったし、埋めたところで成仏するとは限らない。遭難死か、自殺か、それとも山仕事の人が事故死したのか―。動物が運んだのだろうから、骨を探すのはむり。 木製の背負い子を使っていたので、上に突き出した木に被せるように差し込み、夜はテントの奥に幾分、飴色になった髑髏を鎮座させて数日を過ごし、三俣蓮華にでて、槍ヶ岳を経由して上高地へと下った。 さて、どうするか。得体の知れない頭蓋骨など、引き受けてくれる小屋など無い。仕方なく大町へ出て、警察署に持ち込んだ。古いことは一目瞭然だったので、見つけた場所などを聞かれたくらいで、何とか引き取って貰ったが、その後どうなったか。大町署も困ったことだろう。 |

| モンゴル大草原のパオ  愛媛・松山に本拠を持つ山田徹さんの主宰するSSERは、自らパリ~ダカール、パリ~モスクワ~北京などに参加するほか、ラリー・レイドをモンゴルの草原で行い、シルクロード絡みの冒険的ツアーも主催している。また、国内でもブルー・アイランド(四国)、ツール・ド北海道などのエンディユーロを主催している。機会があって2009年、2010年のラリー・モンゴリアに同行したが、草原のキャンプはモンゴルの人達の作るパオで寝起きした。そこで見たパオを作る順序を掲載する。 愛媛・松山に本拠を持つ山田徹さんの主宰するSSERは、自らパリ~ダカール、パリ~モスクワ~北京などに参加するほか、ラリー・レイドをモンゴルの草原で行い、シルクロード絡みの冒険的ツアーも主催している。また、国内でもブルー・アイランド(四国)、ツール・ド北海道などのエンディユーロを主催している。機会があって2009年、2010年のラリー・モンゴリアに同行したが、草原のキャンプはモンゴルの人達の作るパオで寝起きした。そこで見たパオを作る順序を掲載する。寝静まった草原のキャンプ。月明かりに白いパオが浮かび上がる。  パオを組み立てる順序。 パオを組み立てる順序。一つのパオは一組になっている。 アコディオン状に組まれた側壁の格子を数組で円を作る。 出入り口を取り付ける。二本の柱の上に、梁を受ける輪を取り付ける。この輪はベンチレーターの役もし、ストーブの煙突要の穴もある。 輪と格子の間に梁の棒が取り付けられる。 布や毛皮を張る。 中央の輪。梁を差し込む穴、ベンチレーターとパオを支える中心となる。  パオはとても合理的に作られている。 天辺の穴は、布を開閉する事で室内の温度や空気の流通を確保する。 冬には中でストーブを焚くので、煙突を出す穴が開けられている。 部屋の内部はパオの大きさによって異なるが、平均的には直径7㍍ほどあり、かなり大きい。 家族が多いと、パオの数も増える。 最近は自家発電のを備え、大草原で衛星テレビを観ているパオが幾つもあった。 |

リゾートマンションの経費節減 草津温泉のマンションを引き払ったのは、もう五年ほど前になるが、それまでの約10年間、いろいろなことがあった。草津の冬は厳しく、マンションは大方、集中暖房でロビーから廊下、風呂場などは暖房されている。しかし、各個人が所有する部屋は、不在の事も多いので集中暖房の恩恵は受けず、オーナーが暖房する仕組みだ。リゾートマンションの所有者と聞くと、何となく優雅な人々だと思うし、ジジもスキーや温泉が好きなので、草津のマンションを購入したのだが、入って見てオーナーの多くが、まことにセコイ事に気づいた。 マンションでの集会などで話される運営についての事になると「資産価値」という言葉が飛び交う。リゾートマンションに、投機している人も結構いたようだが、バブル時代に,、にょきにょきと出現したマンションに、資産価値など求めるのはお門違いだと思ったが、そう言う“花畑・人種”が結構いるのにも驚いた。しかし、もっと凄い人がいる。当然資産価値を強調する部類に入るが、それどころではない。 「遊びに来ない」の誘いがたまにある。もっと言うと「酒持って来てよ」という事だ。草津にいるのは暇な時ので、酒をぶら下げて出向く。彼の部屋は5階だったが、冬でも、いや、冬だからこそ、必ずドアが一杯に開かれている。なぜだか初めは分からなかったが、ドアを閉めようとしたとき、彼が言った。 「開けといて。寒くなっちゃうから」 「えっ?」 「廊下は暖かいだろ。暖房が効いてるから。ドアを開けとくと、部屋の暖房をしなくて良いんだよ」 廊下からラインがラインが引き込まれていた。何のためだ、と聞いたら彼の答えが振るっていた。 「電気だよ。ドアを閉めて暖房機具を使う時には、この電気を使う」 リゾートマンションの自分勝手な経費節減を徹底させると、こういうことになる。 引き払ってから彼とのつきあいはない。 |

| ④佐々成政の埋蔵金(1960年頃の話)  全国に様々な埋葬金伝説があり、なかには本格的に重機を使って、大きな穴を掘る人まで居る。ここで取りあげるのは、穂高の山小屋で働いていた二人の男が、シャベルとツルハシをを担ぎ、遙々と針ノ木峠へと縦走し、峠周辺や針木岳を勘を頼りの掘りまくった話です。 全国に様々な埋葬金伝説があり、なかには本格的に重機を使って、大きな穴を掘る人まで居る。ここで取りあげるのは、穂高の山小屋で働いていた二人の男が、シャベルとツルハシをを担ぎ、遙々と針ノ木峠へと縦走し、峠周辺や針木岳を勘を頼りの掘りまくった話です。「まさか。そんなことをするわけがない」などというのは、60年、70年前に山で働く男達の純朴さや、地下足袋や長靴に頑丈な棒一本持っただけで、雪渓でも岩稜でも、ひょこひょこと歩き回る達者さを知らないからです。 ある日、小屋で働く男達の話が弾みました。 「この前、よく晴れたときによ、北穂高の頂上から、針ノ木でピカピカ光るものが見えたぞ」 「光るものなら、埋蔵金じゃねーのか」 「そう言や、佐々成政の埋蔵金が針ノ木辺りにあると言う話を聞いたことがあるぞ」 「昔の話だが埋めた砂や岩が崩れて、出て来たのかも知んねー」 とまあ、こんな調子で話が弾んだ。そのうち、六さんが言った。 「行って見るか」と。 もう一人が引き込まれるように「オレも行って見るか」と相棒に名乗り出た。こんな時大まじめで止める人など居ない。面白がってけしかけたのだ。山を歩くのはお手の物。ボッカ(荷あげ)や小屋で働く事が生活となっているので、北アルプスの山小屋は、みな顔なじみで、立ち寄れば、当時は予約や金銭と関係無しに、仲間として泊めてくれる。穂高からか針ノ木までそれこそ驚くほどの軽装で、ツルハシ、シャベルを担いで本当に出掛けたのだ。 涸沢ー北穂高ーキレット-槍ヶ岳ー三俣蓮華ー平の渡し場ー針ノ木峠。 まだ黒部ダムが出来ていなかったので、平の渡し場は水没していなかった。普通の登山者ならの縦走なら4、5日はかかるのだが、彼らは2日ほどで走破した。山坂を歩く事は日常だから、休んだり、景色を見たりの“手間”はかからない。 戦国武将の佐々成政の“ざら峠越え”は、冬の北アルプスを越中(富山)から信州へと越え、浜松の徳川家康に秀吉と戦うよう説得するため、会いに行った冒険的な山越えとして伝説化している。おおよそのルートは、芦峅寺ー立山カルデラ ーザラ峠ー五色ヶ原ー平の渡し場ー針ノ木峠ー大町をたどったとされる。他にも立山の黒部川・側の内蔵助平を経由したと言う説もあるし、山越えはしなかったとする説も出ているが、冬の山越えは厳しく、所持品は軍資金を含めて、持ち運ぶのは大変で、途中で埋蔵した、と伝えられているのだ。ザラ峠、立山の内蔵助平(佐々内蔵助成政)、針ノ木と埋蔵場所は様々に語り継がれている。 佐々成政にまつわる話は置くとして、二人は確かに針ノ木へ行ったのだが、得るものなしで戻って来た。後に針ノ木を通った小屋で働く人は笑いながら言った。 「針木岳のピーク近くに、バケツくらいの大きさで、幾つも穴が掘ってあった。あの連中に違げーネー。遠くから光るものが見えた、と言うからには峠より上だと思ったのだろうよ。あれだけの数、穴を掘るのは大変だ」  帰って来た二人は埋蔵金の話を避けた。気まずくなるので、直接、針ノ木の話はしなかった。しかし、戯れ歌にして、二人がいない時に、山小屋で働く悪童共は、こんな替え歌を歌った。 帰って来た二人は埋蔵金の話を避けた。気まずくなるので、直接、針ノ木の話はしなかった。しかし、戯れ歌にして、二人がいない時に、山小屋で働く悪童共は、こんな替え歌を歌った。♪北穂から針ノ木峠にキラリと光るものが見えた。あれは佐々成政の埋蔵金だぞ。掘らなきゃならんと六さん達が、スコップ持ってキレット、槍を越えて出掛けたぞ…。 もう昔の事なので、忘れてしまったが、こんな戯れ歌を笑いながら歌った。山で働くAさんが作り、曲は民謡のものを流用した。六さん達もきっとこの歌は聞いただろうが、面と向かって歌の話もしなかった。 その後、半世紀以上が経過した。六さん達は既に亡くなった。針ノ木岳の名物だったコマクサは、心ない登山者に採り尽くされ、バケツ大よりずっと小さな穴が無数に出来た。そして、その穴も埋まり、今はもう、北穂高辺りから、針ノ木で光るものが見える、と言う、お伽噺のような話も聞かない。 |

| ③冬富士で凧になった男 (1957年頃の話)  冬の初め、11月の富士山は昔の学校山岳部の冬山登山へ入る最後の訓練だった。訓練と言っても、富士山は雪と氷に覆われ、突風も吹き荒れる本格的な冬山だった。我らは8合目と6合目にテントを張り、8合目には上級生の精鋭が、6合目には当時は余るほど、大勢入部した新人を訓練する目的で入っていた。6合目の新人達は、上級生に付き添われ、毎日、頂上へ上り、滑落止めとか、ザイルワーク、時には頂上のお鉢一周の駆け足などで、存分にしごかれた。 冬の初め、11月の富士山は昔の学校山岳部の冬山登山へ入る最後の訓練だった。訓練と言っても、富士山は雪と氷に覆われ、突風も吹き荒れる本格的な冬山だった。我らは8合目と6合目にテントを張り、8合目には上級生の精鋭が、6合目には当時は余るほど、大勢入部した新人を訓練する目的で入っていた。6合目の新人達は、上級生に付き添われ、毎日、頂上へ上り、滑落止めとか、ザイルワーク、時には頂上のお鉢一周の駆け足などで、存分にしごかれた。ある日、頂上へ向かう新人の隊列を突風が襲った。訓練なので皆、なにがしかの荷物を背負っている。数日後に頂上へテントを出すので、その底に敷く段ボールを背負子につけていた新人がいた。斜面は青氷状態。 「突風!」 声で、皆、三点確保。姿勢を低くし、両足を肩幅より少し広く開き、両手でピッケルをしっかりと氷面に突き刺すつもりで力を込める。風をやり過ごして歩き出すのだが、このときは違った。 段ボールを背負っていた新人は、低い姿勢は取ったのだろうが、遅れたのかも知れない。それとも段ボールが風を受けて、強い浮力を生んだのかも知れない。彼はザイルに結ばれたまま、数㍍、凧のように舞い上がった。彼の前と後の仲間とザイルパーティーを組んでいたので、何とか二人がショックを堪え、彼はどかんと氷った斜面に落ちた。富士山の突風は、突然やってくる。穏やかな日でも、風の唸る音が聞こえたら、瞬時に防御態勢を取らないといけない。無事に終わって、パーティーは何ごともなかったように頂上へ向かった。 |

②売られた少年 宮古島から石垣島へ (2011年に取材)  ハイビスカス、ブーゲンビリアが澄んだ夏空に鮮やか。赤、紫、黄、茶、白などカラフルな珊瑚や熱帯の魚が泳ぎ回る。沖縄・石垣島はリーフを巡らせた美しい南国の島だ。シュノーケルをつけ、海底を覗くと別世界が開けている。もちろん、ガイドなしでこうはいかないが、上々のレジャーが楽しめる。 ハイビスカス、ブーゲンビリアが澄んだ夏空に鮮やか。赤、紫、黄、茶、白などカラフルな珊瑚や熱帯の魚が泳ぎ回る。沖縄・石垣島はリーフを巡らせた美しい南国の島だ。シュノーケルをつけ、海底を覗くと別世界が開けている。もちろん、ガイドなしでこうはいかないが、上々のレジャーが楽しめる。海から上がり、ゆったりとした気分で、台風にも強いという太い福木の木陰で、島の老人と話した。81歳になるというが、笑顔を絶やさず、とんでもなく数奇な人生を穏やかに話してくれた。 老人は「小学校2年生の時に、宮古島から石垣島へ売られてきた」と言った。農民が“娘を売った”と言う話は何度も聞いたが、遠い昔の出来事のように思えた。しかし、目の前にいる老人は彼自身が体験した、現実の話をしているのだ。(写真上・2011年当時の赤珊瑚、今はもう無い) 「追い込み漁の親方のところだよ。夏はもちろん、冬も海に入って追い込みをやらされた。寒く、疲れて舟に上がらせてくれ、と言っても、もっと追え、と怒られることが多かった。何人もの、売られてきた少年が力尽きて流されました」 老人は淡々と話す。気張ったところも、誇張する感じもない。「体だけは強かったので、今も畑仕事では息子や孫に負けません」と目を細めた。好々爺だ。息子が3年前から民宿を始め、シュノーケルや釣り、小さいグラスボートなどレジャー客を案内する仕事を始めた。順調にいっていて、老人はとても幸せそうだ。 「辛かったのも、自信を持ったのも大東亜戦争の軍隊だった。大学、中学を出た者も、私のように小学校も出てない者も、同じことをやらされます。軍人の心得を中隊長の前で、大きな声で言わされるのですが、小学校2年で売られた私は、仮名を読むのがやっと。友人になった人に仮名を振ってもらい、皆が寝ている夜遅くまで覚えるのに夢中でした。私が覚えないと中隊全員がビンタを食うんです。申し訳なくて…。でも、あれで“人間やれば何でもできる”という自信がつきました。一文字、一文字、拾いながら読んだ夜のことは忘れません」 老人は軍隊を恨んではいないようだった。それまで漁の親方の元で、がんじがらめ、実質的には“奴隷”として使われてきたのだ。老人はこれまでの人生を穏やかに受け取っていた。 相手が喜ぶような対応をする。明るい人になる。人に喜びを分け与える―。そして何よりも「やればできる、の気持ちと努力が必要です。頑張りです」を何度か繰り返した。“奴隷生活”から抜け出せたのは、大東亜戦争(第二次大戦)だった。悲惨な戦争だったが、石垣島へ売られてきた少年たちは、開放された。「自分の置かれた立場から、絶対に出来ないだろう」と思っていた結婚もできて、男4人、女2人の子供に恵まれ、今は次男、孫夫婦、ひ孫と一緒に生活している。  遊郭や売春宿に売られた女性の話は聞いていたが、日本で男の子も売られていたのだ。 遊郭や売春宿に売られた女性の話は聞いていたが、日本で男の子も売られていたのだ。「売った両親を今は恨んでいませんよ。丈夫な体に生んでくれて良かった」と小さい声で言った。両親に何があったかは聞かなかったが、子供を売った親が、後になって「おまえは私が売った」などと言うことはまずない。子供は“強制的に引っ立てられた”となることが多い。恨み節をうなったところで、いい人生は開けない。老人と話していると、日本も、近隣諸国も貧しかった時代を思う。 石垣島には唐人塚=写真・左=がある。1852年中国の苦力が米国へ送られる途中、船長の横暴に反乱。船は石垣島沖で座礁した。苦力は島に逃亡。連絡を受けた英米軍船が石垣島を砲撃、兵士が上陸して捜索する横暴ぶりだった。多くの苦力は島の人がかくまったり、山の中に逃亡したが見つかって殺された。その数128人。福建省出身の不幸な人々を弔う塚は1971年に作られている。 老人は言う。 「苦力も先の見えない人達だが、ワシらもそうだった。戦争がなければ、今のワシはない。戦争で救われた人もいくらかは居るんだよ。だけど今になっても、まだ昔のままで残っている港に近い親方の家の近くを通ると震えが来る。追い込み漁をやらされた昔の怖さが染みついているのだよ」 |

日本の“大衆登山”黎明期は1950年代の半ば過ぎからはじまり、1960年代にピークを迎えた。北アルプスの槍・穂高。松本盆地から見える常念岳を中心とした尾根筋は“表銀座”の俗称までつくj人気。都会から一泊、2泊で味わえる北アルプスへ向かう若者が、新宿発23時55分の松本行き列車に乗るため、駅の地下道、階段、そしてホームへと長い列を作るのは、毎週末の見慣れた風景となっていた。 松本電鉄で島々駅、多くはバスで上高地へと入り、槍へ、穂高へと脚を運んだ。中にはバス道路が通じる前から、上高地入りする山道、徳本峠を越えるクラッシックナ登山者もいた。上高地~横尾~涸沢へと歩くと、達者な人ならば昼過ぎには涸沢へ登り着いた。涸沢ヒュッテは出来たばかり、北穂沢が涸沢へ入る大岩の下には涸沢小屋があった。村営小屋と言われ、古い、小さな建物だったが、登山者のそうかと共に拡張され、今ほどではないが山小屋の体をなすようになっていた。  」 」カールから一汗かいて小屋に着く、その直 前に珈琲の香りが漂うようになった。山小屋へ泊まるには一泊一人込め二合の自賛が決まりだった頃、小屋に売店など無いに等しい。 「良い匂いがするけど、珈琲ですか」 「そうです」 「飲みたいなー」 これが涸沢で珈琲が初めて売られた時の様子だ。水は豊富、お湯を沸かせばインスタント珈琲は簡#①珈琲の香り単に入る。僅かな日にちで“小屋の珈琲”は知られるようになった。これが嚆矢となり、売店が生まれ、ラーメンなども置かれるようになった。運動具やとくんでテントを調達、涸沢にテント村が出現したのも、珈琲の大ヒットに続くものだった。テント村を作ったり、珈琲を売るアイディアを思いついた人を知っているが「面白いように売れた」と笑う。 「ヒュッテ近くに人が上ってくるのが見えると、さあ、珈琲の香りだよ、と珈琲をたてて匂いをカールに流すの。汗をかいて喉も渇く、そこへ珈琲の香りで、皆喜んで飲んだねー」 小屋が満杯になるので従業員などがテントで寝たのが始まり。運動具屋に働きかけ、ブーム意K野手テント村まで生まれたのだ。山岳遭難も多発し、上越の谷川岳は“死の山”などと言われたが、その後登山ブームは安定して続き、山小屋は大繁盛。かつてののんびりしたエピソードなどの生まれようもないほど近代化している。インターネットで山小屋をつなぐリンクも出来えいて、居ながらにして山の情報は分かるようになった。 |