①謀反人各召し捕らるる事 ②重仁親王御出家の事 ③為義降参の事

④忠正、家弘等誅せらるる事 ⑤忠義最後の事

⑥義朝の弟共誅せらるる事 ⑦義朝の幼少の弟悉く失なわるる事

⑧為義の北の方身を投げ給う事 ⑨左大臣殿の御死骸実検の事

⑩新院讃州に御遷幸の事 ⑪左府の公達 並びに 謀反人各遠琉の事

⑫大相国御上洛の事 ⑬為朝生け捕り遠流に処せらるる事

⑭新院血をもって御経の奥に御誓状の事 付けたり 崩御の事

⑮為遠鬼ヶ島に渡る事 並びに 最後の事

新院側についた人々は“謀反人”とされ、次々と捕らえられた。教長は捕まり、為義は老齢を理由に後白河天皇に付いた息子の義朝を頼り、受け入れられたが後に頸を刎ねられる。崇徳院の子、重仁親王は父の敗北を知って仁和寺で出家する。源雅定、藤原実能などは、罪を軽くするよう奔走するが、信西が「禍根を残すな」と重罪を主張。後白河もそれを認め、斬首となった。清盛は忠正に請われた助命を拒否している。(為朝は地獄の鬼も手なずけた=絵は根津美術館贓品集・仏教美術遍から、保元物語とは直接関係ありません)

新院側についた人々は“謀反人”とされ、次々と捕らえられた。教長は捕まり、為義は老齢を理由に後白河天皇に付いた息子の義朝を頼り、受け入れられたが後に頸を刎ねられる。崇徳院の子、重仁親王は父の敗北を知って仁和寺で出家する。源雅定、藤原実能などは、罪を軽くするよう奔走するが、信西が「禍根を残すな」と重罪を主張。後白河もそれを認め、斬首となった。清盛は忠正に請われた助命を拒否している。(為朝は地獄の鬼も手なずけた=絵は根津美術館贓品集・仏教美術遍から、保元物語とは直接関係ありません)源氏は徹底して処罰され、元服前の子、幼児まで処刑された。為義の北の方は川に身投げして涙を誘った。日本ではあまり聞かないが、天皇方は頼長が死んだことを知り、墓を掘り起こす。確かめた後は、路傍に捨てた。無残な話しだ。崇徳上皇にも追求の手が及び、亡き父・鳥羽院の墓参も許されず、お供も殆どなく、讃岐へ流された。後に後白河の処置に激怒、憤死する。怨念の鬼となって後白河を呪う。

為朝は為義の息子の中でただ一人、生き残っていたが、温泉で療養・入浴中に襲われ伊豆に流される。左腕の腱を切られた為朝は、傷も癒えて伊豆の島々を支配したが、伊豆を任されていた工藤茂光が宣旨を受けて“為朝・討伐軍”を編成。多勢に無勢の為朝は敗れて自害した。世は乱れ続け、清盛に乗り移った崇徳の怨念は清盛を通じて天皇を苦しめる。

保元の世は親子、兄弟が殺し合い、罪に落とし合う凄惨な戦でもあった。保元物語は戦記物では珍しい女性の身投げまで描かれるものとなっている。この戦の三年後には平治の乱が起こっている。世は乱れ続けていた。

保元元年七月十五日、左京大夫入道教長、近江中将入道成雅、四位少納言入道成隆、能登守入道家長、藏人大夫入道経憲、式部大夫入道盛憲、東三条で取り調べ、罪科を明らかにされた。少納言入道、その人をその国へ流すべし、彼の人を、彼の国へ遣わすべしと、披露すると、命まで取られることはないだろうと、あそこ、ここから法師になって出てきた。その中の藏人大夫入道経憲、式部大夫入道成憲は兄弟だった。彼ら二人と前滝口秦助安等三人は、靱負庁に呼び出され拷問を受けた。

保元元年七月十五日、左京大夫入道教長、近江中将入道成雅、四位少納言入道成隆、能登守入道家長、藏人大夫入道経憲、式部大夫入道盛憲、東三条で取り調べ、罪科を明らかにされた。少納言入道、その人をその国へ流すべし、彼の人を、彼の国へ遣わすべしと、披露すると、命まで取られることはないだろうと、あそこ、ここから法師になって出てきた。その中の藏人大夫入道経憲、式部大夫入道成憲は兄弟だった。彼ら二人と前滝口秦助安等三人は、靱負庁に呼び出され拷問を受けた。経憲、盛憲は左大臣殿の御外戚(母方の親戚)で、事の起こりを知ってい

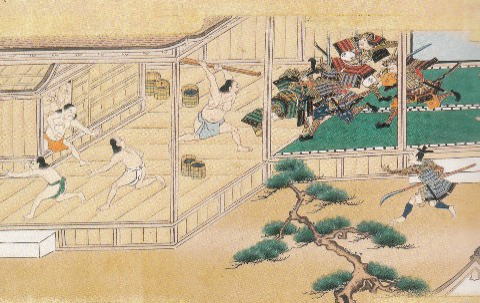

るだろうと問われた。近衛院並びに美福門院を咒咀(じゅそ=怨みを持つ人に害が及ぶよう祈る)したという話がある。また、徳大寺が焼けた子細を尋ねられた。先ず、庁(韌負庁)の下級役人が衣装を剥ぎ取る。頸に縄を付けて絞めると、式部大夫入道は「どうするのだ、我を助けろ」と叫んで、役人に向かって手を合わせて泣く。これを見て、座に連なる官人どもは、木石ならぬ身なので、目も当てられないと思うけれど、犯罪に対する刑罰の法は、必ず執行されるから、続けざまに七十五度の拷問を加えた。

るだろうと問われた。近衛院並びに美福門院を咒咀(じゅそ=怨みを持つ人に害が及ぶよう祈る)したという話がある。また、徳大寺が焼けた子細を尋ねられた。先ず、庁(韌負庁)の下級役人が衣装を剥ぎ取る。頸に縄を付けて絞めると、式部大夫入道は「どうするのだ、我を助けろ」と叫んで、役人に向かって手を合わせて泣く。これを見て、座に連なる官人どもは、木石ならぬ身なので、目も当てられないと思うけれど、犯罪に対する刑罰の法は、必ず執行されるから、続けざまに七十五度の拷問を加えた。始めは声を挙げて喚いても、後には気絶して、死ぬかとも見える。五位以上の者は責め道具で行う。先例は希だ。昔、清和天皇の御時、こういう例があった。貞観八年三月十日夜、応天門が焼けた。犯罪をたくらんだ首謀者の嫌疑を懸けられたのは、大納言伴善男だった。彼の仕業と言われていたので、韌負庁(検非違使庁)に送られて拷問を受けた。今度もその例に寄ると聞く。 (絵・左は伴大納言を捕らえに向かう検非違使。右は炎上する応天門=国宝・伴大納言絵巻。出光美術館)。

新院の一宮重仁親王は、我を失った。この日頃、お訪ねしてもいらっしゃらないが、十五日夕方、女房の車に乗って、新院の御所を訪ねて、仁和寺の方へ向かった。朱雀門の前を過ぎて行くと、平判官実俊が見つけ、車を止めて内裏へ一宮の事を通報すると「どこへ行くのか、と尋ねなさい」との指示があった。

新院の一宮重仁親王は、我を失った。この日頃、お訪ねしてもいらっしゃらないが、十五日夕方、女房の車に乗って、新院の御所を訪ねて、仁和寺の方へ向かった。朱雀門の前を過ぎて行くと、平判官実俊が見つけ、車を止めて内裏へ一宮の事を通報すると「どこへ行くのか、と尋ねなさい」との指示があった。「特別な考えはない。命が助かると言うので、出家するつもりです」と仰せられると「それなら考えている通りにさせなさい」となり、仁和寺花蔵院僧正、定暁の許へ向かわれた。すぐに実俊が守護し、お供に左衛門大夫憲盛、右衞門尉光重の二人がついた。

僧正は再三辞退したが重仁親王の御意志に加えて後白河天皇の宣旨もあるので、断り切れずに、剃り奉った。ことにこの宮こそ、位にも就き、春宮にも立たせ給うべきだと、世の中もお待ち申していたのに、あえなく御出家されるのを、僧正は余りにも悲しく覚えて、何度も髪を剃るのを辞退したのだった。

この宮、故刑部卿忠盛の養い君だったので、忠盛の長男清盛、五男頼盛は御乳母子にあたり、見放すことは出来ないお方だが、内裏へ知らせが参った上は、どうにもお助けする方法はなかった。御出家されることを承って、両人涙を流して、泣く泣く宮の剃髪を惜しまれた。(上・重仁親王の車が止められる。下・止める武者)

十六日、六条判官為義、東坂本というところに籠もっていると伝わると、十七日、官軍は播磨守清盛朝臣を派遣した。

十六日、六条判官為義、東坂本というところに籠もっていると伝わると、十七日、官軍は播磨守清盛朝臣を派遣した。「ここには、仮にも為義が隠れているようなことはない」と言が、清盛勢は近所の民家へ踏み込み家人を捕らえた。比叡山の衆徒は大挙して行動を起こし、「ここは昔から踏み込まれたことはない。日吉神社の神官にも知らせず、山門にも事情を告げず、強引な措置は何事だ」と矢を射ると、清盛は怖れて引き退いた。大衆は勝ちに乗って清盛朝臣の兵三人を絡め捕った。坂下を追い返された清盛勢は、大津の西浦の家々を焼き払った。それは、昨日為朝を舟に乗せて、この浦から北の地へ送ったと聞いていたからだった。この情報は間違っていたのだが…。(絵右・為義は舟で逃げようとしたが寸前で捕まった)

為義は探した所にはいなかった。坂下三河尻の五郞大夫景俊のもとに隠れていて、十六日に五十騎ほどの勢で、三井寺を出て、東国の方へ向かったが、運の尽きた為義は、ここで重病になり前後不覚に陥ったことだった。熱病か暑気当たりかと言われた。馬に乗せていったが、兵どもが出てきて止めようとする上に、大将軍が重病なのを見て、郎党どもは皆、為義を捨てて逃げ去った。子供六人の他、郎党四人と雑用をする華沢一人だけが残った。

近江の箕浦で舟に乗ろうとしたところ、敵が二十騎ほど駆け出してきた。戦うまでもなく、四方へ皆逃げ散った。四人の郎等も落ちていなくなっていた。とても心細くなった。そこから東近江へ行こうとしたけれど、身は病、その上。鈴鹿、不破の両関所はふさがれたと聞いているので、東国へ逃れ下ることも出来ない。道ばたで討たれること、命も捨てがたく、恥も掻きたくないなどと思い返して、箕浦から東坂本に帰り着いて、黒谷の辺りに忍んでいたが、雑色、華沢の勧めで天台山(比叡山)へ上り、月輪坊の賢者の坊へ行って、為義は出家した。栄華を極めたけれど、今黒染めの姿になるのは哀れだった。(絵左下・舟は為義の目の前にあったのだが…)

為義は十四歳で伯父美濃守義綱を攻めて、その勲功で左衛門尉に任じられた。十八歳でまた、奈良法師を栗子山から追い返した。二十三歳で検非違使になったのは、栗子山の賞だったと聞く。その後、受領諸国の長官になるはずだったが、「どこの国でも望み通り」と仰せられて、「父、祖父の跡を継いで、陸奥を給わりたい」というと、「陸奥は、為義のために不吉な地だ。祖父の時、頼義は十二年の合戦(前九年後三年の役)をした。親父の義家は三年の戦をした。意趣の残る国だ。為義に任せると乱を起こす」と代々の君は許さなかった。

為義は十四歳で伯父美濃守義綱を攻めて、その勲功で左衛門尉に任じられた。十八歳でまた、奈良法師を栗子山から追い返した。二十三歳で検非違使になったのは、栗子山の賞だったと聞く。その後、受領諸国の長官になるはずだったが、「どこの国でも望み通り」と仰せられて、「父、祖父の跡を継いで、陸奥を給わりたい」というと、「陸奥は、為義のために不吉な地だ。祖父の時、頼義は十二年の合戦(前九年後三年の役)をした。親父の義家は三年の戦をした。意趣の残る国だ。為義に任せると乱を起こす」と代々の君は許さなかった。それによって、為義は「陸奥の外は他国を統治してどうする」と、二十三から六十三まで、昇殿の許されない検非違使でいるが、子は多く、あちこちで悪事はするで、家の門に閉門の印を懸けられ、官職を解かれた。当時、為朝は九州で暴れていたために解官され、前判官となるが、結局、為義は年来望む陸奥(陸奥守)にはならず、思いも懸けない法師になって、義法房と名乗った。

六人の子供、山へ訪ねて登った。その中で為朝が父に言ったのは

「果たして山に留まっているべきでしょうか。板東に下りなさいませ。この度の戦に上京していない義明、畠山庄司重能、小山田別当有重等を、太政大臣、左右大臣、内大臣にでも成し、これらの子供を大納言、宰相、三位、四位、五位の殿上人にしておき、将門がやったように、自分を親王と呼んで、陸奥六郡の基衡と組んで、越後と出羽の境、鼠関を固めさせて、奥大将軍には四郎左衛門(為義四男・賴賢)を命じ、街道(ここでは東海道)を掃部権助に固めさせ、山道(東山道)を七郎殿(為義の七男・為成)に固めさせ、板東を統治する父・為義殿の後ろ盾を為朝が受け持ち、時勢が過ぎ去るのを待つべきだ」ということだった。

父の義法房は言う。

「若く勢いのいいとき、陸奥守にならず、今衰え、朝敵となる。出家入道の後、それほどの果報があるとは思えない。いったいどのようにして病が治り、命も助かると思うのか。一日も忍べるとも思えない。我が身が思うままになればこそ、子供を引き連れ、東国へも赴き、山野にも籠もろう。ところで清盛は伯父忠正ら五人が法師になったが、命を扶けたまで。下野守はこの度の勸賞で、左馬頭になったのだ。勲功に替えて、どうして父一人を助けないのだと思えば、為義は、義朝の許へ行き「命を預けよう」と言って、世を渡ろうと思うぞ。どうあるべきかな」と言うと、残りの子供が同じ言葉で申すのは「誠のその通り。お連れしてはいっそう我らの道は狭くなりましょう。思うようにも振る舞えず、御身も我が身も逃れられるとも思えません。この御計らいは、ご自身の命を扶けようと言うのもさることながら、我らをも助けようというお考えなのでしょう」と、各々が言うと、「そう言うことだから、華沢よ。急いで京へ行き、下野守に会って『為義はこの山にいる。迎えに来てくれ。そちらへ行こう』と伝えよ」と申し渡した。

さて、小夜更け方に山を出て、大竹の程を過ぎ、水の御本と言うところで六人の子供は「最後のお供の仕納め」と父を送った。「今は迎えの者も近づいたろう。あなた方は帰れ」とおっしゃると「承知」と言って、この人々はそこに立ち止まって見送っていたが、恩愛の道は逃れようもなく、思い切れないことなので「親子で会うのは今生一世、限りのものだ。今後はもう、どうして会うことが出来ようか」と思うと限りなく別れが悲しくて、「しばらくお待ち下さい。お話しすることがあります」と声々にいうと「何事だ」と戻ってこられた。言うべきことはないけれど、別れの悲しさに、父を立ち囲んで、手足に取り付き、泣くより外はなかった。(絵右・連行される謀反人)

さて、小夜更け方に山を出て、大竹の程を過ぎ、水の御本と言うところで六人の子供は「最後のお供の仕納め」と父を送った。「今は迎えの者も近づいたろう。あなた方は帰れ」とおっしゃると「承知」と言って、この人々はそこに立ち止まって見送っていたが、恩愛の道は逃れようもなく、思い切れないことなので「親子で会うのは今生一世、限りのものだ。今後はもう、どうして会うことが出来ようか」と思うと限りなく別れが悲しくて、「しばらくお待ち下さい。お話しすることがあります」と声々にいうと「何事だ」と戻ってこられた。言うべきことはないけれど、別れの悲しさに、父を立ち囲んで、手足に取り付き、泣くより外はなかった。(絵右・連行される謀反人)もっともなことで、とても悲しいだろう。後に再び会うことが出来る別れでも、当面の別れは悲しいもの。これは、今を限りの別れなのだ。再び会える別れではないから、悲しいという言葉では言い尽くせない。判官が仰るには「この度の合戦で、老いの骨を折ったことは、我が身の行く末が近いので、栄誉など考えるべきではなかったけれど、そなた達が世に誇れるようにと思って、こういうことにもなったのだ。火の中、水の底へも手を引かれて行くべき身なのだが、為義は命長らえたならば、そなた達も助かるかと出て行くぞ。自分の命だけ助かろうと思うのではないのだよ。(お前たちは)どんな岩木の中にも身を隠し、自分の身の行く末を聞けよ、聞けよ。さあ、早く帰り上れ。私も下ろう」と仰ると子供は思いきって「承る」と帰り上れば、入道は心強く言いはしたが、思うに絶えられず「賴賢よ、頼仲よ。云う事がある」と仰ると、子供は呼ばれて帰り下る。

互いに言うべきことはないけれど、悲しさに、せめてこのように言うのだった。また、思い切って下れば、子供が呼び返す。子供が帰り上れば、また、父が呼び返す。こういうことを繰り返しても仕方がないので、上下へ分かれて行く。子供はここから思い思いに落ちて行く。

淏々(めいめい)として行路前後を不知 (落ちる涙で行くべき方向もわからず)

漫々として漂心波引くを不弁(果てなく広く漂う心は波が引くように道を知らない)

白楊の路も何を指てか可尋(白楊の道=故郷への道=はどこへ向かっていくのか尋ねるべき)

蒼梧の煙も靡方を不知(蒼梧の煙=舜帝を焼いた煙=が慕う二人の妃の心を知らずに漂う)

鳥にあらね共四鳥の別れを致し(鳥ではないが別れ別れになる事を悲しみ)

魚にあらざれ共剣魚恨を懐(魚ではないけれど、針に掛かった魚が仲間から引き離されような悲しみを懐く)

欄干として魂飛揚すと見へたり(涙は尽きず魂は遠くへ飛び去ったようだ)

哀れ也し父子の別也(悲しい親子の別れ)

二人三人も連れざりけり(二人三人と連れ立つ事はしなかった)

大原、静原、鞍馬の奥、貴船様へと分かれて行く。雑色華沢法師を左馬頭の許へ行かせると、義朝はこれを聞いて、鎌田次郎正清を使いに、入道(為義)へ御車を遣わし迎え取った。ことのほか喜び、さまざまに労ると、すっかり安心したようだった。主上(後白河)はこの事を聞かれ、この度の合戦の輩を、堅く戒めた。

我が朝に昔も今もこういうことがあるのか。

我が朝に昔も今もこういうことがあるのか。「斬るべきか、どうだろう」と。

中院入道右大臣(源雅定)、内大臣実能、大宮大納言伊道、春宮大夫宗能、宇内弁宰相顕時、この人々が召し捕られた。

「我が朝には、昔、嵯峨天皇の御時(809~823年)、右衞門守仲成が誅されてから今まで、“死する者、再び生きて帰れず。不憫の事なり”として、議定があって死罪を止められて久しい。

長徳の年代(995~99年)に内大臣藤原伊周公が、花山院を射たのは、花山院が化け物の真似をして道を歩き、高足駄を履き、築垣に尻をつき、紅の袴を継ぎ集めて、築地から土に降りる時、髪にも同じ色の御衣を付けていたのを、伊周公が誠の化け物と思い、これを射た。

「罪は斬首刑にあたる。死罪とすべき」と、法律の専門家は主張したが、死罪一等を減じて、遠流となった。その後、死罪は久しく絶えた。

「今、改めて死罪が行われるには及ばない。かつまた、亡くなった鳥羽院の喪に服している間でもある。いずれにしても寛大な処置を執ればよろしいだろう」との由、人々は申し合わせた。(絵上・六条川原で斬られる忠正、正弘等)

しかし、少納言入道信西が盛んに言うには「この御計らいは悪いと思う。“非常の断は人主をもっぱらにせよ”という言葉がある。“世の中に常にはないことは、主人の命に従う”とみえる。多くの謀反の輩を、国々へ遣わされれば、僻事が出で来て、きっと世の中は乱れましょう。論議するより、すぐに斬首すべきです」と申し上げると「申す所、それだけの根拠はある」と(内裏に)聞き届けられ、信西の申状によって、皆斬られてしまった。人々は非難したけれど叶わなかった。

しかし、少納言入道信西が盛んに言うには「この御計らいは悪いと思う。“非常の断は人主をもっぱらにせよ”という言葉がある。“世の中に常にはないことは、主人の命に従う”とみえる。多くの謀反の輩を、国々へ遣わされれば、僻事が出で来て、きっと世の中は乱れましょう。論議するより、すぐに斬首すべきです」と申し上げると「申す所、それだけの根拠はある」と(内裏に)聞き届けられ、信西の申状によって、皆斬られてしまった。人々は非難したけれど叶わなかった。二十五日、源平を始めとして、十七人が頸を刎ねられる。左衛門大夫家弘、右衞門尉盛弘、左衛門尉頼弘、文章生康弘の四人を藏人判官義康が承って大江山で斬る。大炊助度弘を和泉判官信兼が承って六条河原でこれを斬る。中宮侍長光弘を平判官実俊が承り、船岡山でこれを斬る。佐兵衛尉時弘を周防判官季実に斬れと預ける。平馬助忠正法法師、嫡子新院藏人長盛、皇后宮侍長忠綱、左大臣匂当正綱、平九郎道正父子五人を、甥の播磨守清盛の温情と助命を頼んで、清盛邸へ向かった。

しかし、命を助けるだろうと思って清盛の許へ駆け込んだのに、清盛はそうではなく、頼ってきた伯父を斬った。(清盛を頼って降参した伯父の忠正も結局は処刑された)

扶けようと思わなかったのは、安易には言えないけれど、伯父・甥の仲が悪かった上に、清盛が伯父を斬らなければ、義朝が父を斬らないだろうと、あえて伯父を斬った。義朝を父を斬らざるを得ない立場に追い込むつもりがあった。

(後白河天皇は)伯父を甥(清盛)に斬らせて後、左馬頭義朝に「父為義法師の頸を刎ねて参れ」と仰せられた。義朝は、清盛が讒言を覚らず、伯父の頸を刎ねてしまったので、乳母子の正清を呼び「これは、どうしようか。清盛は既に伯父を斬っている。私は宣旨を蒙っている。宣旨を重く受け止め、父の頸を刎ねれば、五逆罪のその一つを犯す事になる。罪を恐れて綸言(天皇の言葉)を軽く扱えば、勅書を破る者になってしまう」。

(後白河天皇は)伯父を甥(清盛)に斬らせて後、左馬頭義朝に「父為義法師の頸を刎ねて参れ」と仰せられた。義朝は、清盛が讒言を覚らず、伯父の頸を刎ねてしまったので、乳母子の正清を呼び「これは、どうしようか。清盛は既に伯父を斬っている。私は宣旨を蒙っている。宣旨を重く受け止め、父の頸を刎ねれば、五逆罪のその一つを犯す事になる。罪を恐れて綸言(天皇の言葉)を軽く扱えば、勅書を破る者になってしまう」。正清が言うには

「昔もあったことです。感無量寿経にも説かれています。“国威をむさぼり、国を奪わんととて、その父を殺す者、一万八千人

あり”(感無量寿経の言葉)と見へる。私の敵にして、父を討つ王、これまた多い。これはそれに似るべきではない。朝敵に成らせ、宣旨を被らせる上は、面倒なことを考えることはない。“天子の言葉は汗のようなもので、一旦発せられたら、許に戻ることはない”と承っている。朝敵である父は逃れることが出来ない事を承って、他人の手に掛けまいと、ここで命を亡くし、後のご孝養をよくよく御弔い申し奉るのは、なぜ罪となるのか」と言って

「ただお斬りください」と勧めると、「聞くのも悔しい。それならば正清、何とか計らって斬りましょう」と言うと、正清は判官殿の方へ参って言うには「義朝(左馬頭)殿の仰るのは、“今度の合戦で義朝、清盛、大将を承って、朝敵を追討した上は、両人が勲功の賞は優劣があってはいけないところを、清盛の一類は皆、朝恩を受け、処刑される人はなかった。義朝は力なく、動きがとれず味気ない扱いとなった。

そう言うことなので、今は東国へ下って、足柄山を塞ぎ、しばらく閉ざして、我が生涯はどうなってもいいと立て籠もろうと思った。正清は入道殿を連れて、舟で熊野路を回って下った。義朝は“街道を下れ”と仰せを受けて参った。御輿車は道に控えております、と申すと「いかにも下野守の処置に従おう」とのたまうことがいとおしい。

「これに先ずお乗り下さい」と、白木の輿車に乗せ奉り、夜半に鎌田次郎、波多野小次郎義通御二人がお供して、東へは行かずに七条を西へ遣る。力者(剃髪して力仕事に携わる)どもは、輿をかいて行く。七条朱雀で車より輿に乗り移られるところで「お知らせせずに静かに御頸を斬ります」と、鎌田が斬ろうとすると、波多野次郎が言う。

「なぜだ、鎌田殿。このような情けないことを計らうのだ。八幡太郎義家殿と朝廷の御護りで移動されている判官殿がおられるからこそ、その子で殿は大将をも承って、朝恩の大きいことを誇らしく思っておられる。父がおられるからこそ、子供も育つのです。どんな恨みがあったとしても、正しく親に辛く当たるべきではないでしょう。しかもこれは、個人的なことではなく、敵同士になってしまったので、互いに遺恨を持つべきではありません。人の身には一生の終わりをもって一つの事とするのに、むざむざと命を失うなら、後生菩提も空しくなってしまうでしょう。この事(為義を斬ること)をはっきり申して、仏の御名を唱えさせ参らせたらばこそ、親子の情も主従の哀れもあるでしょう。昔を思えば伊豫殿、相模殿と申したとき、使われ始め、その御子に八幡度を主と奉ってからこのかた、八幡殿の御子ならば、入道殿も我が主、その御子なら、頭殿も我が主、相伝の主にこの事を知らせ亡いことこそ罪が深いです。この事を申して、最後の十念をも勧め奉れ」と申せば、鎌田、これを聞いて、

「まさにその通りだ。正清が悪かった。ただ、御いたわしさの余り、ものをも考えずに斬って進ぜればと思ってしまったが、貴殿の申すのも尤もだ。その子細を申せ」

「まさにその通りだ。正清が悪かった。ただ、御いたわしさの余り、ものをも考えずに斬って進ぜればと思ってしまったが、貴殿の申すのも尤もだ。その子細を申せ」波多野次郎は車の轅(ながえ)に取り付いて畏まって言うには

「君は未だ知らなかったのですか。頭殿は宣旨を蒙り、正清が太刀取(斬首役)で、ただ今、御輿と車の間で、討たれ給うのです。閑にお念仏を申させ給え」と申すと、義法房、初めてこの事を聞いて大いに驚き、「それではどうして、もっと早く言わなかったのだ。お前たちは」と宣うと同時に、涙に咽んだ。(絵右・鎌田正清は為義の頸を斬れなかった)

七条朱雀で車から降りて、敷き皮を敷いて座った。入道は

「悔しいことをする下野守かな。確かに君を射参らせた者も助かれば、(義朝が扶けようと思えば)私は助かるのだ。どんな山林で死ぬべきでも、命は捨てがたいものなので、助けてくれるだろうと頼りにして来たならば、勲功の賞に替えても、何とか助けるべきだろう。義朝がこのようになって、我をうちたのみきたのなら、入道の命に替えても助けるべきだろう。親は子を思い、子は父を思わぬ習いならば、命を取られても、我が子を悪かれとは思わない。ただ今、人の口の端に上ることを、思いやられるぞ。“いったいどれほどの栄華を期待して父の頸を斬るのだ。道にもとる者だぞ”と、親しい者でも、疎い者にも、きっと疎み果てられるぞ。哀れ八郎冠者が千度制したものを。

それでも子供だからと頼りにして良くも来たものよ。こういうことになると知っていたならば、六人の子供を左右に立たせ、矢種之尽きるまで射て、矢種が尽きたなら、自害をすれば良かったのに、(この状況では)犬死にするようなものだ。ただし、入道には一つだけ喜びがある。平家などの手に懸かって斬られたなら、最後の有りようが良くても悪くても、あれこれ噂の種にされたなら、家の疵にもなり、義朝のためによくはないだろうが、我が子の手に懸かって、血のつながるおのれらに斬られる事は嬉しいのだよ。時が過ぎると、身分の上下を問わず、人が集まると「下手に斬ったものだ。斬首を恐れて頸をきちんと差し出さなかったのだろう」などと言われかねないので、人の見ていない今のうちに早々とし遂げろ。前から仕えている者達なら、悪いことを吹聴することもあるまい」と、もうこれまでの覚悟を決めると、何事も一度の思い切れたけれど、山野の獣、川の魚でも命を惜しむ、まして人間にとって、命以上の惜しい宝があろうか。

独身の犯罪人は特に思い残す事もあるまいに、重い罪刑で手足も、体も衰弱したとしても、一日の命を下さいと乞う。まして、為義法師は、どうして思いが残らないことがあろうか。思いは数々ある。愛妾に生ませた子供の多さ、義朝を始め男女四十六人がいる。しかし、為義法師が日頃考えていたのは、男子を六十六人もうけて、六十六ヶ国に一人ずつ置きたいと思ったけれど、思うようにはいかないことなので、嫡子義朝を熱田大宮司季範の聟にして、女子に住吉神主を聟に取る。熊野別当を聟に取る。あれを見ないと、これを見ないと、などと思うと今日の命、いかにも惜しい。声を挙げても、叫んでも、思いを満たすにはとてもも足りないと言うべきだろう。(絵左・謀反人の頸が並ぶ)

独身の犯罪人は特に思い残す事もあるまいに、重い罪刑で手足も、体も衰弱したとしても、一日の命を下さいと乞う。まして、為義法師は、どうして思いが残らないことがあろうか。思いは数々ある。愛妾に生ませた子供の多さ、義朝を始め男女四十六人がいる。しかし、為義法師が日頃考えていたのは、男子を六十六人もうけて、六十六ヶ国に一人ずつ置きたいと思ったけれど、思うようにはいかないことなので、嫡子義朝を熱田大宮司季範の聟にして、女子に住吉神主を聟に取る。熊野別当を聟に取る。あれを見ないと、これを見ないと、などと思うと今日の命、いかにも惜しい。声を挙げても、叫んでも、思いを満たすにはとてもも足りないと言うべきだろう。(絵左・謀反人の頸が並ぶ)しかし、六孫王(源経基、将門追討で活躍)から六代の末葉、満仲の五代の末、伊豫入道頼義の孫、八幡太郎義家の四男で、昨日まで謀反の大将である。今日、出家の姿だけれど、弱気を見せまいとして、押さえる袖の下からも、余って涙がこぼれ落ちた。濃い黒染めの衣の袖は、流れる涙で洗われて、薄染めになったようにさえ見える。西に向かって最後の言葉は無残だった。

「弓矢を取る身の習いは、面白みのあるものよ。伊勢平氏が郎党に引き出されて、子供達の面目を失わせる可と思い悩んだのに、我が子に受け取られて、年来の家人、正清の手に懸かるのは結構なことだ。しかも、朝敵となって斬られることは、武士の面目を保つ事だ。弓矢取る身の誉れはこれに勝ることはあるまい」

この言葉が終わる前に、正清は頸を討とうとしたが、目の前が暗くなり、気持ちも萎えて、斬ることが出来ないので、傍らにいたものに太刀を渡す。受け取って斬る。暗さで肩を打った。為義は少しも騒がず、念仏を三度唱えた。次の太刀で首は土に落ちた。落ちてしまうと正清は首を袖に抱え込み、これを抱いた。周防判官季実が首を確かめた。首実検の所で、預かっていた家弘の弟、兵衞尉時弘の頸を斬る。為義、時弘らの処刑が終わった事を伝えると(朝廷から)「為義の頸は獄門に懸けるな」とあり、義朝に任せる旨の知らせだった。左馬頭これを承って、何もかも輿に取り込んで、縁覚寺へ送り、墓を築き、卒塔婆を立て、供養した。為義の霊魂はそれを受け容れないと思ったのだろうか。心許ない事だった。

⑥義朝の弟共誅せらるる事

重ねて後白河天皇から宣旨が下った。

「義朝の弟どもで我を射ようとした者が何人もいるようだ。一人一人、絡め捕って参れ」と仰せられた。

左馬頭は討手を分けて派遣した。為朝は大原の奥にいるとみえて、追っ手を打ち破って逃れた。行方は分からなかった。残るは五人。静原の奥、鞍馬、貴船など、あそこ、ここの峰やあちこちの谷に、疲れ伏していたのを押し寄せ、押し寄せ、絡め捕って船岡山で斬ろうとすると、五人は馬から降りて並んで座った。水を勧めたが残りは取らず五男の掃部助頼仲が畳紙(懐紙)に湿した水を取って、唇を拭い言うには「我、年来多くの人の頸を斬った。身の上の罪をどうされようとやむを得ぬ」と、直垂の紐を解き、押しのけて頸を延ばして斬らせた。残りの兄弟はこれを見て、そのようにした。右衞門大夫信忠を遣わして、五人の頸を実検した。

十七日、源氏平氏の主立った者、十三人の頸を斬る。明くる十八日に事の成り行きを朝廷に伝えた。故院(鳥羽院)の服喪中のことだった。獄門に懸けてはいけない、と御使いに指示があり、穀倉院の南の裏に捨てられた。

⑦義朝の幼少の弟悉く失わるる事

なおなお、義朝に宣旨が下ったのは「幼い弟共が大勢いる。女子の外は皆、殺害せよ」との仰せだった。左馬頭が、波多野次郎を招いて言うには「母御が連れ、また乳母が連れて遠国へ逃げ失せ、山林に隠れた者を無理矢理に探し出すには及ばない。京中にいる幼い者どもを殺せ。六条堀河の宿所に男子四人がいる。連れ出して、道を行く間泣かないようにし、船岡山で斬れ」と命じられた波多野は辛かった。

なおなお、義朝に宣旨が下ったのは「幼い弟共が大勢いる。女子の外は皆、殺害せよ」との仰せだった。左馬頭が、波多野次郎を招いて言うには「母御が連れ、また乳母が連れて遠国へ逃げ失せ、山林に隠れた者を無理矢理に探し出すには及ばない。京中にいる幼い者どもを殺せ。六条堀河の宿所に男子四人がいる。連れ出して、道を行く間泣かないようにし、船岡山で斬れ」と命じられた波多野は辛かった。波多野次郎は承って五十騎ほどの勢で六条堀川の為義法師の宿舎に向かった。母上はお参りに出掛け留守だった。本妻が生んだ十三になる乙若殿、十一になる亀若殿、九つになる鶴若殿、七つに成る天王殿という四人がいた。波多野次郎が言うには「今日はまた、都に戦があるというので、入道殿は船岡山に籠もっておられるが、“公達を皆連れて参れ”と仰ります。早々に御輿にお乗り下さい」と言うと、四人の子供はこの度の戦の後は、未だ父に会っていない。出家と聞いていても変わった姿も見てはいなので、呼んでいると聞く嬉しさに、我先に乗ろうと輿の中に争って入ることは無残だった。道を行く途中でも、声々、口々に輿かき共を「遅いよ、遅いよ」と励ますのが誠にはかなさを感じさせた。羊が屠所へ向かって、何も知らずに歩くのと同じで、船岡山へ向かうのが哀れだった。(絵上と右・騙されて輿に乗り、船岡山へ向かう4人の子供)

船岡山へ行き着いて、昨日頸を斬った所へは行かず、さわやかな所へ輿を据えると、波多野次郎は涙をハラハラと零した。七つ子の天王殿が輿より出て「入道殿はどこにおられる」と言えば、涙を押し拭い、膝に抱き据えて申すのは「真は入道殿は、この暁に左馬頭殿の命を受けて、正清が太刀を振るい七条朱雀で討たれました。筑紫御曹子(八郎為朝)だけが落ちて逃げ延びました。四郎左衛門殿、掃部(かもん)権助殿、六郎御曹子、七郎御曹子、九郎御曹子の五人、昨日の朝、この場所で斬られました。公達四人は義通が命じられて、処刑致します。左馬頭殿に“道の途中で泣かせてはいけない”と命じられていたので、今までのように申していたのです。言い残されることがあれば、話して置かれませ」と申し上げた。

船岡山へ行き着いて、昨日頸を斬った所へは行かず、さわやかな所へ輿を据えると、波多野次郎は涙をハラハラと零した。七つ子の天王殿が輿より出て「入道殿はどこにおられる」と言えば、涙を押し拭い、膝に抱き据えて申すのは「真は入道殿は、この暁に左馬頭殿の命を受けて、正清が太刀を振るい七条朱雀で討たれました。筑紫御曹子(八郎為朝)だけが落ちて逃げ延びました。四郎左衛門殿、掃部(かもん)権助殿、六郎御曹子、七郎御曹子、九郎御曹子の五人、昨日の朝、この場所で斬られました。公達四人は義通が命じられて、処刑致します。左馬頭殿に“道の途中で泣かせてはいけない”と命じられていたので、今までのように申していたのです。言い残されることがあれば、話して置かれませ」と申し上げた。四人の子供はこれを聞いて、声を挙げて喚き、叫ぶ。七歳になる天王殿は、波多野次郎の髪を掻き撫でて「戦も出来る一人前の子供なら“斬れ”と仰せられるでしょう。幼ければ、我をよもや…」などと問うた。九歳になる鶴若殿は進み出て申されるのは「叶うまいとは思うけれど、頭殿の許へ使いを出したらどうだろう。“もったいなくも味方四人を失い給うか。郎党百人にはまさか替えられまい”といってみたらどうだろう」と言う。

十一になる亀若殿は輿の中にうつ伏して泣くより外はものも言わず。十三になる乙若殿は涙を抑えて、何事もないように振る舞い、輿の外に進み出て「幼い者どもは分別がたりず頼りないものだ。どのようにしても助けるべき父を斬る程の、道理に背く人間が、弟共を何とかしようなどとは思うまい。なまじ思いを伝えたとて叶わぬもの故に、使いがあちらへ走り、こちらへ帰ってって来る頃には、日暮れになってしまう。ただでさえ、山の中でいとわしいのに、夜に入っての侘しさよ。日のある内、ただ今斬られるのは中々いい。哀れ下野守は悪いことをするものだ。これは清盛が讒訴したからだろう。親を失い、弟を失い果て、身一つになって、ただいま源氏の胤が失われるのは不憫なことだ。二年三年をもまさか出ることはあるまい。泣け、あなた方よ。泣いて誰が助けるか。必ず死ぬ習いがあるなら、ただその時を思うべきだ。七、八十で死ぬのも、ただ今死するも、命の惜しいのは同じ事であろうよ。生きて何の甲斐があるのだ。世に時めいて暮らすべき父は討たれた。頼むべき兄達も皆滅びた。我らを支えるべき左馬頭は敵になった。所領を一カ所も持たず、乞食坊主の行をして惑い歩き、“あれが為義法師の子供の果てよ”と、人に噂されてどうする。父が恋しければ、西に向かって声を立てて泣くより、心静かにして“南無西方極楽教主阿弥陀如来、願わくは父入道殿、我ら四人一所に迎えてください”と拝めば、ただ今、父入道に会うことが出来よう」と言えば、三人の弟達は泣き止んで、頭を傾け、手を合わせて西に向かって伏し拝むと、五十余人の兵共、鎧の袖を濡らした。

十一になる亀若殿は輿の中にうつ伏して泣くより外はものも言わず。十三になる乙若殿は涙を抑えて、何事もないように振る舞い、輿の外に進み出て「幼い者どもは分別がたりず頼りないものだ。どのようにしても助けるべき父を斬る程の、道理に背く人間が、弟共を何とかしようなどとは思うまい。なまじ思いを伝えたとて叶わぬもの故に、使いがあちらへ走り、こちらへ帰ってって来る頃には、日暮れになってしまう。ただでさえ、山の中でいとわしいのに、夜に入っての侘しさよ。日のある内、ただ今斬られるのは中々いい。哀れ下野守は悪いことをするものだ。これは清盛が讒訴したからだろう。親を失い、弟を失い果て、身一つになって、ただいま源氏の胤が失われるのは不憫なことだ。二年三年をもまさか出ることはあるまい。泣け、あなた方よ。泣いて誰が助けるか。必ず死ぬ習いがあるなら、ただその時を思うべきだ。七、八十で死ぬのも、ただ今死するも、命の惜しいのは同じ事であろうよ。生きて何の甲斐があるのだ。世に時めいて暮らすべき父は討たれた。頼むべき兄達も皆滅びた。我らを支えるべき左馬頭は敵になった。所領を一カ所も持たず、乞食坊主の行をして惑い歩き、“あれが為義法師の子供の果てよ”と、人に噂されてどうする。父が恋しければ、西に向かって声を立てて泣くより、心静かにして“南無西方極楽教主阿弥陀如来、願わくは父入道殿、我ら四人一所に迎えてください”と拝めば、ただ今、父入道に会うことが出来よう」と言えば、三人の弟達は泣き止んで、頭を傾け、手を合わせて西に向かって伏し拝むと、五十余人の兵共、鎧の袖を濡らした。卵から生まれたばかりの金趐鳥(こんじちょう)だが、声はとても良い。兵の子は幼くても、このように心は猛ている。波多野次郎義通の赤皮縅の鎧の袖は、涙で洗われ、なめし革のように見えた。

乙若が言う。

乙若が言う。「あの幼き者どもの髪が乱れて顔に懸かり、暑そうなので押し上げて涼しそうに結え。頸の辺りの汗を拭え。顔を良く拭え。死んだ後は顔を良く洗って髪をなでつけ、髻をしっかりと括って、左馬頭に見せ申せ、義通。さすがに我らが汚ければ、(傍らで見ていても)心が痛む事だろう。と言うと、四人の子供達の乳母共、皆一人ずつ付いた。乙若殿には源八、亀若殿には後藤次が付く。鶴若殿には吉田四郎が付く。天王殿には内記平太が付いて、それぞれ一人に一人に付いて、それぞれの前々に座り髪をなで、高く押し上げて結い、頸の辺りの汗を拭った。

乳母達の涙は流れるが、幼い人達に知らせまいとして、声を懸命に抑えていた。嗚咽を堪えきれない有様は哀れだった。乙若が言うには「我が先にと思ったが、幼い者どもがどうなるかと考えると、それが執着心となってしまう(仏法では執着心は極楽往生の邪魔になる)。彼らを先にして、思い置くこともなく死ねばいい」と言う。これを聞いて波多野次郎はいつまでもそうしてはいられないので、三人の幼き人達の頸を泣く泣く、次々と打ち落とす。(絵上と右下・自害するお付きの人々)

乙若はこれを見て少しも臆せず、顔色も変えずに言ったのは「見苦しくなく、やり遂げた義通であることよ。私もその様にされるだろう。ただし、乙若が後に斬られたい、と言ったのを命を惜しんだと思われては恥ずかしい。思い置く事があるというのは、幼き者が泣き止むのを聞き、また、泣かせまいと思って一人留まって泣かせないように言わなければいけないと考え、後で死のうと云う事なのだ。母である人は今日の暁頃、石清水八幡宮へ参り給わったと聞く。今日は参詣・祈願の三日目で、その間四人の子供が“我も御供に”というと、乗り物はあっても、戦で下人は皆逃げて、一人もいません。主人が歩行で、従者も少ないならば、見苦しい。道で見る人ももちろんのこと、八幡の者ども『わけなく明日の暮らしに困る者になったか。為義法師の子供の物詣でに人のいないことよ、などと言わせないように、世間並みにもとのように立ち直ったら、その後に参れ』と言って、寝入っ

たが、隙を見計らって、一人も連れていかなかった。

たが、隙を見計らって、一人も連れていかなかった。今はお戻りになっているでしょう。我らが死んだと知ったなら、留守をしている者どもに“乙若は何と言った、亀若は何とか言ったか、鶴若、天王が言い置いたことはないか”と尋ねる事こそ無残だ。我らが死ぬと分かっていたならば、何か言い置いていたでしょう。入道が呼んでいる聞いたから、嬉しくて、争い乗ったばかりなのだ。これを形見に奉れ」と、三人の弟の鬢の髪を切り、自分の鬢の髪も切って四つに包み、指の先を傷つけて血を出し、名前をそれぞれ書き付けて「なくさないで母に奉れよ」と波多野次郎に預けつつ、その後、三人が頸もなくうつ伏しているのを、七つ子と九つ子の中を押し動かし、その間に場所を取り、西を三度伏拝み、いかにも美しい姿で、聲高に念仏を二、三十辺唱え、頸を延ばして討たせた。

四人の乳母たちは、頸のない幼い人を横様に抱いて、声を揃えて泣き叫ぶが、山彦だけが返ってきた。七つになる天王殿の乳母、内藤平太は、直垂の紐を解き、懐に押し入れて、肌に肌を合わせつつ、「今、七年間、しばしも離れなかったのに。今日より後、誰を私の膝に座らせ給うのか。誰が我が頸を抱くのか。“いつか所領を持ち、そなた達に預けよう”と仰せられたその言葉を、いつ聞くことが出来るのでしょう。どんな者に連れられて、死出の山を越えるのか。私が宿所に帰って、誰を見て心を慰む事が出来ようか。誰に仕えていいのかも分かりません」と言って、腹を掻き切って倒れ伏した。

これを見て、残る三人も自害した。乙若殿の小侍の一人、天王の恪勤(かくご=小侍)一人、その座で六人が死んだ。波多野次郎は乙若殿の遺言に沿って、血を洗い、髪を梳き、元結いを整えて、四つの首を持って左馬頭にお目に掛け、事の次第を報告すると「それらの首は獄門に懸けるな。捨てろ」と仰せられた。父の死を悲しんでいたので、父の墓、縁覚寺に送って、一カ所に埋葬した。

⑧為義の北の方身を投げ給う事

また、波多野次郎は六条堀川の宿所に馳せ帰って尋ねると、母は未だ帰っていなかった。八幡へ駆けつけると赤江川原で出会った。馬から飛び降り、輿の轅(ながえ)に取りすがって、四人の子供の言ったことを伝えた。その時の様子、振る舞いなども話すと、(北の方は)呆然として、本当の事とは思えないようだった。四つに分けて包んだ鬢の髪をお渡しすると、流れる涙に文字も見えないようで、誰の者かも分からないようだった。顔に当て、胸に当て、悶え焦がれた。輿から転び出て、天を仰ぎ、身体を地にに投げて、叫ぼうとしても声が出ず、泣いても涙が涸れてしまっていた。行きも絶え絶えに悶えていた。

また、波多野次郎は六条堀川の宿所に馳せ帰って尋ねると、母は未だ帰っていなかった。八幡へ駆けつけると赤江川原で出会った。馬から飛び降り、輿の轅(ながえ)に取りすがって、四人の子供の言ったことを伝えた。その時の様子、振る舞いなども話すと、(北の方は)呆然として、本当の事とは思えないようだった。四つに分けて包んだ鬢の髪をお渡しすると、流れる涙に文字も見えないようで、誰の者かも分からないようだった。顔に当て、胸に当て、悶え焦がれた。輿から転び出て、天を仰ぎ、身体を地にに投げて、叫ぼうとしても声が出ず、泣いても涙が涸れてしまっていた。行きも絶え絶えに悶えていた。ややしばらくして、行きをついて話されたのは「夢かうつつか、はっきりしません。どうしましょう。どうしましょう」と繰り返された。

「八幡へお参りしたのは誰のためだったのか、入道殿と四人の子供をお守り願うためだった。お祈りしたことを、鬼が笑っているでしょう。船岡山へ行かないで、何をしに八幡へへお参りしたのだろうか」と言い、「我も参りたい」と子供が言った時に、皆連れて行くには、人も一人二人は少ないと思い、皆置いてきたことが悲しいです。一人でも二人でも連れて来たならば、最後まで守ることは出来なくても、その時まで見ていられるだけでも良かったのに。このまま六条へは帰りません。喜ぶ子供もいないのですから。恨みごとを言う者もいないでしょうから、これから船岡山へ行って、顔は見なくても、せめて骸(むくろ)なりとも見ましょう」と、桂川の東の端を上って行く。

五条の東の川端に輿を下ろし、「考えてみれば山へは行くまいと思います。顔もない身体を今は鳥獣が引き散らかして、あちらの藪では手足の一つ、ここの谷からは骨一つ探し出して「これは乙若の足です。亀若の手です。鶴若、天王の骨です。などという事こそ悲しいです。嵯峨法輪(嵯峨虚空蔵)、仁和寺、大原の方へ行って、出家しようと思うけれど、“この人は誰の妻だ。誰の娘だ”と尋ねられるのをありのままに言わなければ許さない、とすると、“それならば”、と名乗ると“為義法師の妻なのだな。容姿の良さ、悪さよ。髪が長いの、短いの。年は幾つだ。今は幾つになる”などと聞かれることは恥ずかしく、嫌なことです。私を知らない僧に話して、(頭を)剃らそうと思うのです。その時まで今のままでいたなら、人が思うことを考えるだけでも恥ずかしいのです」と言って刀を出してくれと乞い、元結い際から自ら髪を押し切って、皆分けて、仏神に夫・為義や四人の子供のために、手向け、回向して、石を一緒に包んで桂川に沈めた。

五条の東の川端に輿を下ろし、「考えてみれば山へは行くまいと思います。顔もない身体を今は鳥獣が引き散らかして、あちらの藪では手足の一つ、ここの谷からは骨一つ探し出して「これは乙若の足です。亀若の手です。鶴若、天王の骨です。などという事こそ悲しいです。嵯峨法輪(嵯峨虚空蔵)、仁和寺、大原の方へ行って、出家しようと思うけれど、“この人は誰の妻だ。誰の娘だ”と尋ねられるのをありのままに言わなければ許さない、とすると、“それならば”、と名乗ると“為義法師の妻なのだな。容姿の良さ、悪さよ。髪が長いの、短いの。年は幾つだ。今は幾つになる”などと聞かれることは恥ずかしく、嫌なことです。私を知らない僧に話して、(頭を)剃らそうと思うのです。その時まで今のままでいたなら、人が思うことを考えるだけでも恥ずかしいのです」と言って刀を出してくれと乞い、元結い際から自ら髪を押し切って、皆分けて、仏神に夫・為義や四人の子供のために、手向け、回向して、石を一緒に包んで桂川に沈めた。泣く泣く重ねて仰るには「中国浄土教の祖師道綽=どうしゃく=は“人、一日一夜を過ごすのに、八億四千の思いあり”、と説かれた。いったい何をそれほど思うかとなるが、これほど思いは多いのです。まして私の命がある限り、この事を忘れられるとは思わない。七、八十まで寿命を保つ人もいるのです。入道殿は思えば六十三になり給えば、殺されなければまだ、寿命を保ったであろうものを、と思われ、また子供の年を数えるのも、今年は“この子は”幾つになるかと思えば、斬首した者が悔しく、斬らせた人が恨めしく、今はもうこの世にいないのを意識するにつけ、我が子達の行く末をこうあって欲しいと思うと、罪ばかり積もって、経を読み、念仏を唱えても、その功があるとは思えません。ただ、身を投げようと思う」と仰った。

お供には女房三人、召使い二、三人、郎党五人、力者十二人、中間七、八人、いたが、口々に言う。

お供には女房三人、召使い二、三人、郎党五人、力者十二人、中間七、八人、いたが、口々に言う。「お嘆きの事は申すまでもありません。昔も今もこのようなことはあります。親に死に遅れ、子に死に遅れ、妻、夫に別れることは、人の世の決まりなのです。そのたびに、身を投げて死ぬのでは、人がいなくなってしまうでしょう。この度の戦で、左大臣殿の北の方も、出家されましたが、御身は投げられなかった。そのほか、或いは生き別れ、或いは死しての別れです。また平馬助入道忠正の北の方、親子五人と別れ、出家されて御身は投げ給いませんでした。左衛門大夫入道家弘の北の方、父子四人に遅れても身を投げず、皆御様を替えておられます」と申すと「人が死を選ばないのだから、私も死を選ばないと思ってはいけません。まして、それぞれの人の、それぞれの心の思うことは、なおさら人によって異なるのです。」と言って、薄絹(袿=うちき=上に着る着物)の袖にたすきを掛けて、石を拾って懐に入れる。

西に向かって「南無西方極楽教主阿弥陀如来、願わくは入道、並びに四人の子供と私を一つの蓮に迎え給え」と拝みつつ、川へ入ろうとすると、お供の男女も川の傍に並び、墻を作ったようにして川に落とし入れるのを防ぐと、「命は借りたものですよ。死のうとするに死ねません。六条へ帰って幼い者が言い置いたこともあるかと尋ね聞きましょう。また遊び興じていたものも、取り散らしておいたままと思えます。そして後世を弔ましょう」と言って、輿の方へ歩いて行くと「本当にそのようになさることがよろしいです」と、供のもの達は喜んで川端を去り、輿の方へ歩き始めると、走り帰って防ぐ者がいなくなったので、すぐに川へ沈み給わった。

乳母子の女房、絹の袖に取り付いて、しばし引き離さなかったが、間もなく北の方にしがみついて川に入った。供の者には水練が達者な者がいなかった。折から水かさは増していた。深いところだったので、わずかに泳ぎに心得のある者が、一人、二人入れ替わっては引き上げようとしたが、石が懐に入れられているので、二人は抱き合ったまま、水に溺れてしまった。引き上げようとしたけれど、叶わず、しばらくしてどうにか引き上げたけれど、もはやこと切れていた。

乳母子の女房、絹の袖に取り付いて、しばし引き離さなかったが、間もなく北の方にしがみついて川に入った。供の者には水練が達者な者がいなかった。折から水かさは増していた。深いところだったので、わずかに泳ぎに心得のある者が、一人、二人入れ替わっては引き上げようとしたが、石が懐に入れられているので、二人は抱き合ったまま、水に溺れてしまった。引き上げようとしたけれど、叶わず、しばらくしてどうにか引き上げたけれど、もはやこと切れていた。二時、三時(一時は今の二時間)、何とか息を吹き返らせようと手当てしたが、叶わなかったので、川の端から少し引き上げて葬送し、宿所へと帰った。この日の暁、もの詣でとお出かけになった時には、こうなるとはご存知なかったものをと、供の者たちは泣き叫んだけれど甲斐はなかった。昔も今も、類い少ない女房ではあった。

⑨左大臣殿の死骸実検の事

七月二十一日(保元元年=1156年)になった。悪佐府(藤原頼長)の死亡が事実かどうか確かめようと、滝口(内裏を警備する武士)三人、官使(太政官から派遣された役人)一人を派遣した。官使は左の史生(記録を預かる役人)中原維俊だった。滝口は師光、義盛、助俊だった。目的の所は大和国添上郡河上村盤若野だった。大路から東へ入ること一町(約109㍍)、玄円律師、実成得業の墓の東方にある新しい墓を掘ってみると、骨頭(関節の骨)だけがわずかに続いて、骨の後ろに肉塊が少し残るだけで、その正体は見ても分からなかった。埋めるまでもなく、滝口共はそのまま捨てて帰ってしまった。

七月二十一日(保元元年=1156年)になった。悪佐府(藤原頼長)の死亡が事実かどうか確かめようと、滝口(内裏を警備する武士)三人、官使(太政官から派遣された役人)一人を派遣した。官使は左の史生(記録を預かる役人)中原維俊だった。滝口は師光、義盛、助俊だった。目的の所は大和国添上郡河上村盤若野だった。大路から東へ入ること一町(約109㍍)、玄円律師、実成得業の墓の東方にある新しい墓を掘ってみると、骨頭(関節の骨)だけがわずかに続いて、骨の後ろに肉塊が少し残るだけで、その正体は見ても分からなかった。埋めるまでもなく、滝口共はそのまま捨てて帰ってしまった。明くる二十二日に悪佐府の公達三人、太郎は右大将兼長、次郎は中納言中将師長と同年の兄弟、共に十九になる二人と、三郎は左中将隆長と言い、十六歳に成った三人が、兄弟連れだって富家殿(藤原忠実)をお訪ねして、泣く泣く言うには「世も酷いことになってしまった。大臣も消えてしまった。何を頼りに生きながらえるべきでしょう。今度の罪科がいささかも寛大に扱われるとは聞いていません。大臣の罪が特に深ければ、子息は皆死罪に定められていると聞いています。昨日の勅使は大臣(頼長)の墓所に行って、死骸を掘り起

こし、確かめて帰ったと承っています。親がこのような目に遭った子は、再び人に顔を合わす訳にはいきません。身の暇を給わって、出家し、もし露の命でもあるならば、一心に仏の道に入り、大臣の後世を弔い奉るだけだと思います」と言う。

こし、確かめて帰ったと承っています。親がこのような目に遭った子は、再び人に顔を合わす訳にはいきません。身の暇を給わって、出家し、もし露の命でもあるならば、一心に仏の道に入り、大臣の後世を弔い奉るだけだと思います」と言う。富家殿が仰るには「実際、明日はどんなことになるのか、どんなことが行われようと、今日までこのようにいることを見て、心を慰めることです。各々がそのようになったなら、何とか心も慰められよう。どのような境遇に陥っても、今一度、朝廷に仕えて、父の跡を継ごうとは、思いはしないのか。人並み外れてこの世に執念を持つ人ならば、この世を去った後までも、その様に思うことでしょう。遠国へ移された人も、運命がよければ、思いも懸けない事もありうる。漢の孝陽皇帝も禁獄されていたけれど、獄中から出て、位に就いている。我が朝では右大臣豊成が太宰権帥に移されたが、すぐに帰京を許されて、二度承相(大臣)の位に上っている。このような例もあるのです。春日大明神に捨てられなければ、きっと頼みがなくなるわけではない」と仰せられ、御涙は絶えなかった。御心を破る事も罪深いので、三人は出家もしなかった。

⑩新院讃州に御遷幸の事

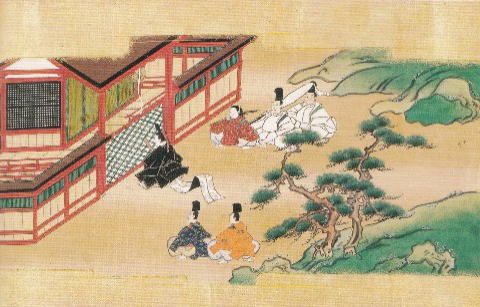

そうするうちに、宮中から藏人右少弁貞長は綸言(天皇の言葉)を承って、仁和寺殿へ出向いた。

そうするうちに、宮中から藏人右少弁貞長は綸言(天皇の言葉)を承って、仁和寺殿へ出向いた。「明日、二十三日、新院讃岐へ移され給うべし」と伝えた。新院はかねてから、都の外へ移されるであろう事は、お聞きになっていたが、勅使が訪れて伝えたので、御心には惑いがあったように見えた。一宮は夜に入って花蔵院僧正の許に入られた。僧正はしばらく手元にお迎えするのを拒んでいたが、勅使が一緒に来たので、仕方なく一宮を受け取ることになった。御髪を下げ(出家)させ給わった。十七にならせ給う。年来、お付きの人々は「皇太子になり、天皇の位にもお付きになると思っていたのに」と、泣き悲しむ。この宮は平家刑部卿忠盛が養い参らせたので、その子供の清盛がよそに(後白河天皇側)に付いたのは、無残だった。(絵・讃岐へ流される新院)

明くる二十三日の未だ夜が深い時に、院は仁和寺を出て行かれた。美濃守保成が車のお乗せした。重成の兵共が御車寄せに集まった。お供は女房三人がついた。お車のお乗りになって後、女房達は声を立てて泣き叫ぶ。

「先々御幸の際には屋根にひさしのあるお車に公卿・殿上人が従い、御随身(警護の近衛府の役人)が御車の側に付いていた。それが今は怪しげな者どもが、御車に寄り添っているのが、夢のように思える」と仰せられた。鳥羽殿の北の楼門辺りで、重成を召されると、重成は近くに寄った。

「故院の御墓に参って、最後の暇を言おう」

「後日のお咎めが予測し難い上、宣下の時刻(天皇の命で定められた時刻)が、移り過ぎて行くことで御座いましょう」と許し奉らなかった。

「どうにも私の力の及ばぬ所で御座います」と言い、お車を牛から引き外し、鳥羽院の御墓のある安楽寿院の方へ引き向けさせて、何とかお別れの言葉をお掛けできるようにしたが、新院は御涙に咽ばせ給う。その時、車の外まで(嗚咽が)聞こえてきたので、重成は「このような辛い奉公もあるものだ。やむを得なくお供をして、この御事を見、聞くとは…」と、袖を顔に当てて泣いた。(絵右・別れを惜しむ従者)

「どうにも私の力の及ばぬ所で御座います」と言い、お車を牛から引き外し、鳥羽院の御墓のある安楽寿院の方へ引き向けさせて、何とかお別れの言葉をお掛けできるようにしたが、新院は御涙に咽ばせ給う。その時、車の外まで(嗚咽が)聞こえてきたので、重成は「このような辛い奉公もあるものだ。やむを得なくお供をして、この御事を見、聞くとは…」と、袖を顔に当てて泣いた。(絵右・別れを惜しむ従者)右衞門尉定宗という者がいた。

「讃岐はお供して、讃岐国が新院を受け取った証を取り、急ぎ帰参せよ」と仰せられていた。

雑色兵衞義永という人がいた。

「国までお供します」と進んで申すと、讃岐国司季行朝臣「人数はどれほど」と聞くと「三百人」という。

「それは駄目だ」と留められた。

佐渡式部大夫重成は、国までお伴に命じられたが、固く辞退した。依って、鳥羽までお伴をした。鳥羽草津まで参ったところで、院は去る十一日に斬られたのをご存知なく「光弘法師に事の次第を話し“追って参れ”と言いなさい。汝はまた、この日頃、情けのあったことを忘れてはいけない。思し召し忘れまいぞ」と仰せられた。

讃岐国司季行朝臣は兵三人を用意して、新院を受け取った。御船の御屋形へ入れ参らせて後に、外から 錠を差した。その時、女房達は仁和寺殿をご出発された時のように、声を立てて喚き騒いだ。これを見て、猛き武士、賎しい賎の女までも涙を流さない者はいなかった。後白河天皇は命じていた。

「御所を国司は作りなさい。讃岐の地の内ではなく、(志度の)直島と言うところでないといけない。地より(湿地帯を)押し渡る事、二町(約220㍍)ばかりの所だ。住む人は少なくて、田畑もない。周囲一町に築地を築き、内側を高くして、その中に建物を作りなさい。門は一つを立て、外から錠を差せ。兵は門の外にいて、固く守れ。届けられる糧米などを運ぶ者以外は、人の出入りをさせてはいけない。新院から仰せ下される事があれば、目代(現地の代官)が承って伝えてきなさい」と仰せられた。

新院は遠くへ流される事をお聞きになってから、食も進まず、御涙を流す御様子ばかり多いので、長く体調維持も危ぶまれる状況だった。讃岐への道すがらも、浦々島々の由緒あるところをご覧になれば自ずから慰みにもなるのだが、屋形の戸が開かないので、月日の光も遮られ、激しい風の音、荒い波の音ばかりが、御耳に他人事のように聞こえたでしょう。ここは須磨、ここは明石とお知らせすると、行平中納言が流されて、何の罪の報いだろうと嘆いた所だと知られた。淡路と言うと大炊の廃帝(天武天皇の孫、天平二年=779年即位、同旧年、配琉の地・淡路で崩御=明治三年、淳仁天皇と追号)流されて都への思いに耐えられず何ほどもなくお隠れになった所に、今は新院・御身の事でもあると思し召して悲しい。

日数の積もるにつけ、都が遠ざかる事を意識されていた。一宮の事もご心配で、合戦の日に白川殿の煙の中から紛れでた女房達、志賀の山越で、三井寺の方を、ほのかにご覧になっても、どうなることかおぼつかなかった。永年お仕えしていた人々とも、今生に会うことはないと新院は思っておられるので、今はひとえに、この世とあの世に分け隔てられたとお思いだ。

新院、七月二十三日に仁和寺を出られたが、その御跡に不思議なことがあった。源氏の義朝と平氏の清盛朝臣が合戦すると世間に広く言われた。源氏、平氏の郎等達は東西から馳せ集まる。身分の高い者、低い者、賎しい者も、今は隠しておいた物をすべて許に戻し、安堵していたのに、この度、世の中が失せ果てかねないと言うので、また安全なところへ物を運んでいる様子は、近くにに大火事が発生したような有様だ。大路には灰桶を置き、黒煙が押し寄せて来るのに似ている。主上もこれをお聞きになった。内裏には公卿殿上人が馳せ集まって、足手を置くところも分からないほどの混乱だ。

信西、主上の意向を承って「各々が、考えている事があれば、事の子細は奏聞を経て、聖断(天皇の裁断)を仰ぐべきなのに、両人(清盛と義朝)合戦を企てている由、知られているので、武士は巷に満ち満ちていると、天皇のお耳に入り、天皇ご自身を驚かせた。速やかに狼藉を止めなさい。子細はどういうことなのだ」と尋ねたところ、清盛、義朝共にいう。

信西、主上の意向を承って「各々が、考えている事があれば、事の子細は奏聞を経て、聖断(天皇の裁断)を仰ぐべきなのに、両人(清盛と義朝)合戦を企てている由、知られているので、武士は巷に満ち満ちていると、天皇のお耳に入り、天皇ご自身を驚かせた。速やかに狼藉を止めなさい。子細はどういうことなのだ」と尋ねたところ、清盛、義朝共にいう。「全く根も葉もないことです」と申し上げた。天狗のやらかしたことなのか。人の肝をつさせたのは気の毒なことだった。

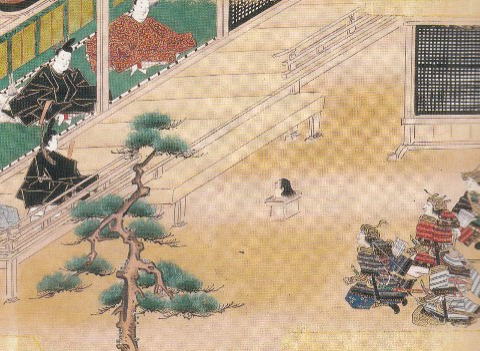

同日夕方、出納友兼が三条烏丸の焼け残りの御所、中御門門東洞院の御所二カ所を調べると、三条の焼け残りの御所に御文庫一両があった。そのほかに、御文庫箱があった。言われなく開けないよう御封をつけてあった。秘蔵された物だ。内裏へ持って帰った。叡覧を経ると自分の見た夢を記した“御夢の記”だった。毎度怪しげなことに関することが記されていた。御夢の記と呼ぶのは、一旦、位をすべり給い、再び天子の位に就き給う“重祚”のお告げだった。重祚のお告げがある度に、それを願う御心を駆り立てさせられ給わった。(絵左・御夢の記を読む後白河天皇)

斉明、聖徳二代の例があるとは言っても、朱雀、白川両院とも、御本意をとげてはいない。朱雀院は母后の勧めで、世を天暦の御門(村上天皇)に譲ったが、御後悔があって、許に戻ろうとさまざまなお祈りをされた。伊勢大神宮には公卿勅使まで立たせたが、御本意を遂げることはできなかった。白川院もその御こころざしを持ち合わせたことによって、御出家の後も暫くは、御法名をつけなかった。出家の人を位に付かせることは、昔、清見が原の天皇(天智天皇)は大伴皇子を恐れて、御櫛を下ろし、吉野山へ入らせ給わったが、その後地位を取り戻し(壬申の乱に勝利)、位に就かれた。

この例を白川院はご承知だったのかと思える。新院はまた、重祚のお告を常にお持ちだったのは、余りに重祚のお告げを御心に懸けていらしたから、と人々は言っている。

⑪左府の公達並びに謀反人各遠流の事

悪佐府の次男、中納言中将師長、祖父の富家殿(忠実)へ御書を送った。

謹上 藏人大夫殿

一日、涙を抑えながら、御所を出た後に、不信はますます募りました。感謝のしようもありません。誠に瓦器を被って壁に向かっているようです。殿下はこの暮れで八十歳の老年となり、京の都に住まわれておられます。師長は一面の琵琶を持って、今、都を離れて万里の道を行こうとしています。尊顔を拝するのは、またいつの日になるでしょうか。夢の中でなければ、その時を期すことは出来ません。よくよくこの事を考えると、涙は留めなく流れます。例えどれほど長い日々を経ようとも、お慕いする心は変わりません。手を振り、心は迷い、思いを語り尽くすことは出来ません。

師長、幼少の時から今に至るまで、管弦、歌、文筆の芸に携わってきたのは、ひとえに帝道に仕え、忠節を尽くすためでした。然るに、今この災いに遭い、今後その思いを断ち切らなければなりません。人に与えられた運命であるとは知っていても、愁いとつらさの涙に咽ぶことは止められません。悲しきかな、この気持ちはこれ以上、ここに記すことが出来ません。ただ、私の心情をご賢察下さい。

私が遥か雲の彼方、遠き地に去って行った後に、気掛かりになることがありませんように、お伝え給わるよう、これをお送りします。書状は乱れております。殿下にお目にかけることは御座いません。ご一読の後は、早々に、早々に、破り捨て、他人には決して見せないで下さい。恐惶謹言(謹んでで申し上げます)。

七月三十日 山寺蔭士師長

謹上 藏人大夫殿

と書かれた。

八月二日、悪佐府の公達四人、山城国稲八間(いなやずま)と言うところへ移されて、それから各々の配所へ向かった。死罪一等を減じて、遠流といっても、行く先はなおも不安があり、右大将兼長は出雲国、中納言中将師長は土佐国、左中将隆長は伊豆国、範長禅師は安房国と聞いた。検非違使維繁、資能は罪人を流刑地へ連れて行く役で、先ずは山城へ。四人は父母が死んだため、二重の喪に服する重複の衣装だった。(絵右・流される頼長の四人の息子)

八月二日、悪佐府の公達四人、山城国稲八間(いなやずま)と言うところへ移されて、それから各々の配所へ向かった。死罪一等を減じて、遠流といっても、行く先はなおも不安があり、右大将兼長は出雲国、中納言中将師長は土佐国、左中将隆長は伊豆国、範長禅師は安房国と聞いた。検非違使維繁、資能は罪人を流刑地へ連れて行く役で、先ずは山城へ。四人は父母が死んだため、二重の喪に服する重複の衣装だった。(絵右・流される頼長の四人の息子)御馬は下部共が近隣の農家などから徴発した“やせ馬”で、鞍なども怪しげなものにお乗りになった。土佐へ流される中納言中将師長、故郷は今日を限りと思し召す。四方を見回して「この世では再びお目に掛かることは あるまい」。残りの兄弟は御涙に咽んで返事も出来なかった。この他、左京大夫入道教長、常陸の国へ流される。近江中将入道成雅は越後国へ、四位少納言入道成隆は安房国へ送られた。上野権守入道俊通は上総国、皇后宮権大進入道教親は下野国、行右衞門大夫入道正弘(家弘の父)は陸奥国へ流された。

哀れ、世に時めこうと思うほど、残酷なことはない。清盛は伯父忠正の首を斬る。義朝は父為義の首を斬る。無残な事だ。為義法師も官軍を射るほどなので覚悟はあっただろうに、嫡子の義朝を頼ってよくも来たことよ。義朝はしばらくは「助ける」と言いながら、朝廷の許しがなかったので、人手に懸けるよりはと、斬ったのだった。

「勲功の賞にも言い換えて、どうして父を助けないのだ」と人は噂した。

「為義は頼義の孫(実際はひ孫)、義家の子。武芸の家の嫡流である上、今度の討手の大将軍なので、誠に寛大に取り扱うのは難しかった。しかし、六十を超した者が出家入道して手を合わせてきたものを、寛大な扱いをしたら良いのに。今となっては何の心配もなかろう。天子の御守りは別の所にあるのに、道を誤ってはいまいか」と人は首をかしげて話し合った。

「父の首を刎ねる子、子に首を刎ねられる父、斬るも斬られるも罪の報いの恐ろしく、情けない事を悲しめ。悲しめ。阿弥陀仏、阿弥陀仏」と人は言った。

鳥羽殿に故院の旧臣達が申したのは「世の中には大変に危ないと噂された内裏も格別なこともなく無事だった。また、京中も酷いことにはならなかった。誠に神明の御助けがあったと思える。末代と言っても依然として、頼もしい世の中だ。新院は流され、そのほかにも十四人を国々へ分けて流した。即ち、礼儀の郷(都)を出て、各々は礼儀を知らない場所へ移された。妻は夫に別れ、子は父に別れ、親しい者も付き添わず、主君、従者も別れた。別れ行く悲しみ、残り留まる嘆き、いずれも子細は一通りではあるまい。中でも藤原忠実の思いは一通りではなかった。頼みにしていた左府には先立たれた。心を慰めていた左府の公達は配所へ行ってしまった。命が長らえるのも由なきこと」と語り合った。

新院が讃岐へ下向させられることは浅ましい。公卿、殿上人は一人も従わず、お船の様子を見るのも嘆かわしかった。

「遠く異朝を訪れれば、昌邑王賀(しょういふおうが=昌邑王の賀)は本国に帰ったが、その時、玄宗皇帝は蜀山へ移ってしまった。近く我が朝を調べると、安孝皇帝は継子に殺され、崇峻天皇は逆臣(蘇我馬子)に侵された。十善の君、万乗の主だが、前世の宿業はなお、免れることはできない。」と、人は言う。

⑫大相国御上洛の事

主上は少納言入道(信西)をお使いに、関白殿(忠通)へ「富家殿(藤原忠実)を流罪にするべきである」と仰せられた。関白殿は「我が父を配所に置いたまま、関白として世の中を処することは如何なものであろうか」。少納言入道は泣く泣く御前に参上してこの旨申し上げると、それ以上は流罪にすべきとは仰らなかった。入道殿(藤原忠実)は「富家殿に帰り住む」と仰ったが、公家のお許しがなかった。南都はなお具合が悪いと言うので、知足院殿へお入り願うこと、となってお迎えの人々が参ったけれど、御病気治療が大事と、行かれなかった。御書状だけを渡された。起請文の御書だった。

朝家の御為、野心を差し挟むと、現世には天神地祇の罰を蒙り、来世には三世諸仏のお恵みに漏れる。

と、仰った。誠にどうして思し召しを忘れよう。関白殿といっても、御子として渡らせ給う。「それならばこそ」と、人は言う。しかし、ついには知足院殿へ入られた。

⑬為朝生け捕り遠流に処せらるる事

八月十日、新院讃岐国に着いたとの証明書が届いた。「御所は未だ作っていませんが、当国(讃岐)の二の在庁(実務の役人)高遠が松山の堂(坂出市付近)に渡らせ給う」と言う。

八月十日、新院讃岐国に着いたとの証明書が届いた。「御所は未だ作っていませんが、当国(讃岐)の二の在庁(実務の役人)高遠が松山の堂(坂出市付近)に渡らせ給う」と言う。筑紫の八郎為朝は近江国の小山寺に隠れていた。筑紫へ下るべきが、平家の郎党平左衛門尉家貞、肥後国の土地調査をして、都に上ってくるのに、ぶつからないように、と言うことだった。実際は重病に罹り病み伏していた。郎等一人を法師にして托鉢して回り、日を過ごしていた。

近くの浴室に入って湯治をしていると、佐渡兵衛尉重貞とういう源氏、近江の八島に所領を持っているが、下人が言うには「このほど、近くにある浴室に見たこともない大の男で額に疵のある者が、若くすこやかな者が常に湯浴みをしている」と言えば、「哀れ、筑紫八郎だろう」と、八郎を見知っている雑色を二、三人付けて見ると、まさにその通りだった。湯へ入って後、支度したので三十人ほどの勢で押し寄せ、絡め捕ったが「裸は悲しい」と憂いた。都へ上る。兵衞尉重貞箱の恩賞に右衞門尉になった。(絵上・中央が奮戦する裸の為朝)

八月二十六日に、内裏の北、朔平門を渡す。白水干袴に赤帷子を着ていた。額に疵がある。「合戦の日、正清に射られた」と言う。周防の判官季実が預かって取り調べをした。言い訳をすることもなかった。頸を刎ねるべきか、ただし、その場をまぬがれたら、頸を刎ねるのは適当ではない。流刑にすべきだ。ただ、元気なまま流したら、後日また、朝敵になるだろうと、「腕を抜け」と仰せられた。季実はこれが出来ず、義朝が給わって、左右の腕を抜く。これによって肩の継ぎ目が離れた。

扇を取り上げることも出来ないので、手綱を取ることは無理。馬には乗らず、罪人を入れる牢(籠)のような者を作り、これに入れて、宿場宿場を順送りした。その時為朝が言うには「

輿に入れられた。腕を抜かれたので、何事が出来ようかと、おのれらは侮り思うか。これを見よ」と、身体をよじれば、いかにもしたたかに編み込んだ輿を既に踏み破って「どこへ行くとも天子の統治する土地に住むなら、このように出来るのだぞ」と言ってのけた。

射ず二下り着いて、流人が腰掛ける石に「腰掛けよ」と言われると「掛けたらばどうする、掛けなければどうなんだ」と言って、ついに腰掛けず。大島へ渡す。力で目的を果たす剛毅と言うより外はない。

⑭新院血をもって御経の奥に御誓状の事 付けたり 崩御の事

院は讃岐にお着きになったが、慣れない田舎のお住まいでの生活は、ただ推し量るだけでも分かる。公家、私、事を問う人もいない。わずかにお伴して来た下仕えの女達が、(院の環境に)沈み込み、泣くより外はなかった。秋も夜が更けると、とてももの悲しくなる。松を揺らす風の音も激しくて、草むらごとに鳴く虫の音も弱り、折に触れ、時に従って、ただ浮かれていた都が忍ばれ、涙を押さえる袖は色が変わるほどだ。(絵左=鬼となった崇徳院と話す西行=日本古典文学大系、雨月物語から)

院は讃岐にお着きになったが、慣れない田舎のお住まいでの生活は、ただ推し量るだけでも分かる。公家、私、事を問う人もいない。わずかにお伴して来た下仕えの女達が、(院の環境に)沈み込み、泣くより外はなかった。秋も夜が更けると、とてももの悲しくなる。松を揺らす風の音も激しくて、草むらごとに鳴く虫の音も弱り、折に触れ、時に従って、ただ浮かれていた都が忍ばれ、涙を押さえる袖は色が変わるほどだ。(絵左=鬼となった崇徳院と話す西行=日本古典文学大系、雨月物語から)新院がお考え続けられているのは、「我、天照大御神の苗裔(後胤)を受けて、天子の位を踏み、太上天皇の尊号を頂戴して、仙洞御所にいた。先院御在世の間だったので、すべての政をを執り行ったとは言わなくても、久しい間、仙洞御所で楽しみ、御所での生活を誇った。思い出がないとはいわない。春は花の遊びをこととし、秋は月を前に秋の宴を催した。或いは金谷(中国・洛陽の渓谷)の花をもてあそび、或いは南楼の月を眺めて、三十八年を送った(楽しかった時代の回顧)。過ぎたことを思えば、昨日の夢のようだ。どんな罪の報いで、遠い島に流され、こういう所に住むのだろう。馬に角が生え、鳥の頭が白くなる事が難しように、都へ帰るべきその年月も分からない。都を遠く離れた悲しみに耐えきれない。望郷の鬼にでもなろうか。昔、嵯峨天皇の御時、平城の先帝、内侍尚侍(女官の長)の勧めで、世を乱れさせてしまったが、家を出ただけで、遠くには流されなかった。我は誤ったことをしてはいない。兵を集めて、攻めてくると聞いて、防いだだけなのだ。昔の志を忘れて辛い罪に当てはめられるのは、心が痛む」と語り、御自筆で、天台究極の五部の経典を三年がかりで写された。(絵右下=崇徳院崩御)

仁和寺の御室、新院の同母第五の宮、覚性親王に伝えたのは「後生菩提のため、五部大乗経を墨で形のの通り書き写したが、ホラ貝や鉦の音も聞こえない遠国に捨て置く事は不憫です。御許しがあれば、八幡の辺りにでも、鳥羽か、そうでなければ長谷の辺りにでも置いて下さい。都の方に送り置きます」と申させて、御書の奥にお歌を一首書かれた。l.;,

仁和寺の御室、新院の同母第五の宮、覚性親王に伝えたのは「後生菩提のため、五部大乗経を墨で形のの通り書き写したが、ホラ貝や鉦の音も聞こえない遠国に捨て置く事は不憫です。御許しがあれば、八幡の辺りにでも、鳥羽か、そうでなければ長谷の辺りにでも置いて下さい。都の方に送り置きます」と申させて、御書の奥にお歌を一首書かれた。l.;,浜千鳥 跡は都へ通へ共 身は松山に ねをのみぞ鳴く (私の書いた筆の跡は都へ通っていくが この身は松島でただ、鳴く ばかりです)

御室から関白殿へ伝えられた。急いで関白殿は、良きように御取りはからい下さるよう、申し上げたが、主上(後白河天皇)はお気持ちを解かれることはなかった。その上、例の信西が、口を挟んだのでついに、願いは叶わなかった。このいきさつを新院が聞かれて「悔しいことであることよ。我が朝に限らず、天竺震旦にも、新羅百済にも、位を争い、国を論じて、伯父甥が合戦をなし、兄弟が戦をした。前世の業が現れるから、長幼の序ではなく、伯父も負け、兄も負ける。その事を悔い、反省して、手を合わせ、膝をかがめて嘆くときは、許すのが通例だ。今は後生菩提の為に書いた御経の置き所をすら許さないのは、後生までの敵となる。我、願わくは五部大乗経の大善根(果報を生む良い業)を、三悪道(地獄、餓鬼、畜生の各道)になげうって、日本の大悪魔となろう」と誓い給わって、舌の先を噛み切って、その地を以て、お経の奥に此の御誓状をお書きになった。

その後は御髪も剃らず、御爪も切らせ給わらないで、生きながら天狗のお姿にならせ給いて、中二年の後の、平治元年十二月九日夜、丑の刻に右衛門督信頼の左馬頭義朝を味方に引き入れ、院の御所三条殿へ夜討ち。火を懸けて、少納言入道信西を滅ぼし、院(後白河上皇)も内(二条天皇)をも拘束し、大内に立て籠もって、位階を授けたり、国の諸官の任命などを行った。少納言入道は、山の奥に埋もれていたのを掘り返し、頸を切り取り、大路を引き回し、獄門に懸けた。保元の乱で多くの人の頸を切り、宇治の左府の死骸を掘り起こしたその報いと思えた。信頼卿は戦に負けて、六条河原で斬られた。義朝方の負けで、都を落ち、尾張国野間と言うところで、長田四郎忠致のために討たれた。一年前の保元の乱で乙若が要った言葉と少しも違わなかった。

都で常に召し使われていた神楽師の淡路守是成は法師になって、蓮如を名乗り、讃岐へ参って、もしかしたら新院に見参出来るかも知れないと、御所へ行ったが荒れ果てていたので、国府へ行った。月がくまなく照る夜もすがら、横笛を吹いて巡ったが、聞くいても、門の中には入れて貰えなかった。聞くのではない、厳しくもない、門が開いたので入った。その時、御蔵と思える者が建っていたので、それに向かって言った。

(写真下・崇徳天皇)

「我は都にいたとき、常に召し使われた神楽師、是成と申す者です。今は法師になって、蓮如と申します。ここにある物を捧げたい」と言って、歌を詠んで捧げた。

「我は都にいたとき、常に召し使われた神楽師、是成と申す者です。今は法師になって、蓮如と申します。ここにある物を捧げたい」と言って、歌を詠んで捧げた。あさくらや木のまろ殿に入りながら君に知られで帰る悲しさ(院のおられる此の丸木造りの御所に入りながら君にお目にかかれずに帰るのは悲しいです=朝倉は筑前の地名、斉明天皇が筑前に設けた仮宮に例えた)

御返事を給わって、月の明かりで拝見すれば

あさくらを只いたずらに帰すにもつりする海士のねこそ泣るれ(朝倉にもたとえられるこの地まで訪ねてきてくれたそなたに会うこともなく空しく帰す私の心は海士の地で声を立てて泣くばかりだ)

蓮如は是を顔に当てて、泣く泣く京へ上った。八年といい長寛元年(1163年)八月二十六日、御年四十五で讃岐の国府で御隠れになった。当国の中、白峰という所で薪に積み込め奉った。煙は都の方へとたなびいたのは、哀れだった。

奢れる余り、院がお気に入りの中御門の新大納言成親父子を流し、死亡させ、西光父子の頸を斬り、攝録の臣(大臣)を備前の国に移し、ついには院を鳥羽殿へ押し込めたのも、ただ讃岐院の御祟りと言われた。その後、讃岐院は方々へ御幸されたと見えては、息を絶やし、ここに御幸されたとえると、殺され参らせていた。

西行法師、讃岐へ渡り、国府の御前に参って、このように読んだ。

松山の浪にゆられてこし船のやがて空しく成にける哉(松山の津に浪に揺られて流されて来た院はそのままこの地で儚く崩じられた)

白峰の御墓に参って、つくづくとそこに佇み、泣く泣くこのような歌を捧げた。

よしや君昔の玉のゆかとてもかからん後は何にかはせん(我が君 かりに昔の玉で飾られた美しい床もこのような死を迎えられては何になりましょう=無常の風の前に王位も何ほどのものでしょう。王位への思いなど、お断ち切りください)

怨霊も静まり給うと言われた。(右の文=まゑんとなって遺恨をさんぜん=怨霊となって復讐を誓う院)

⑮為朝鬼ヶ島に渡る事 並びに 最後の事

為朝は保元の乱の後に、左右の腕が効かないようにされ、伊豆の大島に流されたが、自然に腕は癒えて、弓を引くのに、昔の力ほどはないが、極めて良くなり、腕が幾分長くなり、もともとの長さより、二伏せ(指に本)延びたので「弓の力は衰えたけれど、矢柄が延びたので、物を貫通する事は昔に勝る」と言う。(左・為朝、鬼の子孫を従える)

為朝は保元の乱の後に、左右の腕が効かないようにされ、伊豆の大島に流されたが、自然に腕は癒えて、弓を引くのに、昔の力ほどはないが、極めて良くなり、腕が幾分長くなり、もともとの長さより、二伏せ(指に本)延びたので「弓の力は衰えたけれど、矢柄が延びたので、物を貫通する事は昔に勝る」と言う。(左・為朝、鬼の子孫を従える)「残念ながらうまくは行かないものだ。朝敵を攻めて、将軍の宣旨を蒙り、国や庄をも給わるべきなのに、いつも朝敵となって、流される事が悔しい。今はこの島が為朝の所領だ」といって、伊豆の大島、三宅島、神津島、八丈島、みつけの島、沖の小島、新島、御蔵島、此の七つの島を領地とした。此の七つの島は宮藤齊茂光の所領。一所も主には与えず、横領してしまった。茂光の代官に島の三郎大夫、茂光に睨まれて、恐れつつ島の年貢を伊豆へ納めるよう乞いた。婿の為朝はこれを聞いて、舅を搦めて、右指を五本切り落とした。それを始めとして、島々に、弓矢を取って能力のある者は、皆為朝の敵といい、腕を折り、肘を折ったので、その罪を免れる為に、命を失うよりは、弓矢を捨てると、島中の弓矢を各々島に集めて、皆焼いてしまった。かくして為朝の弓矢だけが残った。

為朝は八丈島で曙に、青鷺、白鷺が二羽連れだって東を指して飛ぶのを見て、「これより沖にも島があるからこそ鷺は行くのだろう。鷲なら一羽で二千里を超えては飛ばない。鷺は遥かに小さいので、飛べる距離は一、二百里には過ぎまい。いざ、行ってみようや」と、にわかに船に乗り、鷺が飛ぶ方へ漕がせたら、順風が吹き始め一日一夜走ると、知らない島に着いた。荒磯には白波が折り重なって打ち寄せ、船を寄せられる所がない。しかし、島の周囲を漕ぎ回ってみると、戌亥(西北)の方い小川が流れていた。ここに船を着けた。

その島の人の姿は身長一丈余りの大男だった。刀を右の脇に差していた。言葉はお互いに聞いたことがなかった。しかし、切れ切れに分かり始めた。

「どこの者だ」と聞く。

「日本の者」と答えた。

「わざわざこの島へやって来たのか。風で押し流されたのか」と尋ねた。

「分かって渡ってきた」と答えたので、

「この島があると他国に知られていたからこそ、わざと渡ったのだ。昔かからこの島に強い風で吹き寄せられた者は、国へ帰ることが出来なかった。その理由は、寄せた船は荒波で皆砕けてしまった。この島に船がないので、送ることもしなかった。あなた方の食料もここにはない。そう言うことでこの島にたどり着いた人は、間もなく死んでしまった。お前たちも持っている食料が尽きないうちに、さっさと帰れ」と言う。(下・為朝船を沈める)

為朝はこれを聞いて、島に上がってみれば、田も畑もない。樹木の実も、我が国で食べるようなものはなかった。

為朝はこれを聞いて、島に上がってみれば、田も畑もない。樹木の実も、我が国で食べるようなものはなかった。「お前たちは何を食べているんだ」というと、

「魚鳥など食べる」という。

「どうやって捕る?釣りをする船もなく、網を引くところもない」

「我らにふさわしい食べ物は、渚にあるのだ」

為朝が岩の隙間を見て回ると、大きな魚が波に打たれて、いくらとも知れず寄せ集まっていた。これを捕って、味良く調理する事はしない。皆焼いて引きちぎって食べる。

「鳥はどうやって捕るのだ」と言うと

鵯(ひよどり)ほどの鳥は、山にいくらでもいるので、穴を掘って貢納する量を決め、自分の身を隠し、声を細くして呼ぶ術がある。呼ばれて降りてきたところを抱え、押さえて、取って食う。

さて為朝、空を飛ぶ鳥を射落とし、梢に止まっている鳥は射て取る。鳥を射た後には、彼らに向かって弓を引く。当たるのは嫌だと怖じ気、おののく。

「我に従わなければ、皆射殺してやる」と為朝。

「皆従います」と彼らは従った。

衣装は網のような太い絹。こういう絹を沢山取り出して、為朝の前に積み重ねた。

「この島の名はないのか」と言えば

「鬼島」と答えた。

「お前たちは鬼なのか」

「昔は鬼だったようですが、今は代を重ね、末になったので、鬼が持っている隠れ蓑、隠れ笠、打ち出の小槌、沈む沓(水底を自由に動ける)と言うものなど、今はないので、他国へ渡る事もしません。それに伴って、猛き心もありません」と申す。実際に、丈は 高く、面は長く大きい。鬼島とは言わない方がいいと話し、葦がいくらでも生えているので、葦島と名付けた。八丈島の脇の島、名付けて葦島とした。為朝が「年貢を出せ」というと「船がなく、どうやって年貢を届けられますか」というので「三年に一度、(船を派遣するので)その時に渡して納めろ」と言い渡した。為朝は「食うものがなくなる前に」と言って、童一人を連れて八丈島へと帰った。

茂光は都へ上って、保元の主上(後白河天皇)、位を二条天皇に譲り、上皇となられていたが、奏聞したのは為朝の事だった。

茂光は都へ上って、保元の主上(後白河天皇)、位を二条天皇に譲り、上皇となられていたが、奏聞したのは為朝の事だった。「為朝は肩の傷が癒えて、矢柄が長くなり、弓の力は劣るといえ、ものを通す力は昔に同じ。茂光の所領七島を横領し、一所も手放しません。その上、昔から名前も聞かない島を一つ、鷺が渡るのを目印に、探し出しました。その島の住民等は、鬼の末裔で、背丈は一丈を余り、皆髷を結わず乱髪です。刀は右の脇に差して、何事も人とは違います。このような者を従える悪党、為朝に多くの人が付くと、日本国にも心を懸けなければなりません。院宣を給わって、彼を追討します」と、申し上げた。(左・矢を射る為朝)

「いかにもその通りだ」と、間もなく院宣を下された。

「茂光、伊豆一国の勢では叶うまい。板東八ヶ国の勢で攻めよ」と、院宣を下された。先ず伊豆の国の武士を送り、攻め試みてみるのがいいと、伊藤、北条、宇佐見平太、加藤太、加藤次を始めとして、五百余人が船百余艘に乗って大島へ渡った。筑紫八郎のに味方する人はいない。或いは親が指を切られて泣くこともあった。腕を折られて嘆く者もいた。為朝に味方する人のいないことを喜んだ。

彼の鬼ヶ島の大童は、弓を引く方法を知らなかった。刀、長刀の使いようも知らない。これも親があるだろう、子もいるだろう。生まれた土地がどれほど恋しいか。為朝に味方することはないのだ。折から八郎は怨敵、悪魔に見立てられて、調伏されて、十三日間病に伏したが、少し良くなって三日で、朝敵を打とうとする船が寄せてきた。為朝ほどの者、最後の時、思い出一つも作ろうかと、先細の矢で船の腹を水の底(喫水線)九寸ほど離して狙って射れば、鎧でも二重も三重も射通すので、杉材で作った船の腹は支えきれるはずもなく、左右の腹を射通して、海に矢は沈んだ。

矢目から水が入り、船一艘は沈んだ。重い物を着た者は海底へ沈む。軽い人は泳ぎ回る。外の船がより、熊手で引き上げ、弓の先端に取り付かせて助けた。為朝は昔、矢一つで鎧武者二人を射通した。今は船を射て多くの人を殺した。これを見て残る船は漕ぎ戻り、矢の届かない所に碇を下ろし、皆集まって「守りをしっかり固めないと叶わない」と、鎧、腹巻きを沢山重ね、船の腹に下げるのがいいか、楯の板を重ねて打ち付けるのがいいのか、考え合っているところ、為朝は海を見渡した。

「敵は雲霞のような勢だ。我は身一つ。例えここで射敗れても、日本国が寄せて懸かってきたのでは、叶わない。戦い疲れて後、言葉にする甲斐もない島の奴らに打ち伏せられては悔しい」と言って、嫡子の九つになる子を招いて、手元につっと寄った。すぐに頸を掻き切って捨てた。これを見て七歳になる次郎と五歳になる女子とを、母が押し隠して逃げた。為朝は家に火を点け、腹を掻き切って突っ伏せた。家が焼けるのを見て、船は寄せてきて、討ち入ろうとするが、偽っての“空自害”をやっているかも知れない恐ろしさに、一人も家へは入らなかった。

既に棟が焼け落ちるのをみて、加藤次景高が言うには「焼けてしまった頸を都へ持ち帰り、帝に奉る事は見苦しい」と、大長刀を短く持って、錣を傾けて長刀を突き入れると、見事な自害で死に果てた頸を都に持ち帰り奉った。その後、島々はもとの様に茂光に従った。都では為朝の首を引き回し、院もご覧になった。どんな人が読んだのだろう、その時の歌。

既に棟が焼け落ちるのをみて、加藤次景高が言うには「焼けてしまった頸を都へ持ち帰り、帝に奉る事は見苦しい」と、大長刀を短く持って、錣を傾けて長刀を突き入れると、見事な自害で死に果てた頸を都に持ち帰り奉った。その後、島々はもとの様に茂光に従った。都では為朝の首を引き回し、院もご覧になった。どんな人が読んだのだろう、その時の歌。源はたえはてにきと思しに千世の為共今日見つる哉(源氏はすっかり絶え果てたと思っていたのに、どこまでも生きる為朝を今日みた事よ)

昔の頼光は四天王に仕えて、朝廷の御守りとなった。近頃の八幡太郎は、奥州へ二度、下向して、貞任、宗任を攻め落とし、武衡、家衡を従ええ御守りとなる。今の為朝は、十三で筑紫へ下ったが、三年で鎮西を従え、惣追補使となって、六年を治め、十八歳で都へ上り、敗れた新院側に就き、官軍を射て後に腕を抜かれ、伊豆の大島へ流されて、このような厳めしいことをやった。二十八歳でついに、人手に懸かりたくないと自害した。為朝の上を行く源氏はない。(右上・為朝の首は都へ運ばれた)

保元の乱では親の頸を斬る子もあり、伯父の頸を斬る甥もあり、兄を流す弟もあり、思いに身を投げる女性もあり、これこそ日本の不思議なことと言わざるを得ない。

(保元物語・下終わり)