保元物語 上

あらすじあらすじ上上あらすじ 上・あらすじ

あらすじあらすじ上上あらすじ 上・あらすじ【あらすじ】 鳥羽法皇の治世は世の中が平和で安定していたが、近衛天皇が十七歳で崩御されると、鳥羽上皇は大変気を落とされた。崇徳院は心半ばで幼い近衛天皇に位を譲ったことでもあり、自分ではないまでも息子の重仁親王に位を継がせたいと思っていた。しかし、美福門院の働きかけで、崇徳院の弟、四宮が後白河天皇として、皇位を継いだ。

鳥羽法皇は熊野参詣に出掛けるが、お告げは一年限りのお命と出て、その通りになってしまった。このときから崇徳と後白河の争いが始まる。天皇家、藤原家、源平がそれぞれ分かれ、後白河、崇徳領陣営について争う。武士は崇徳側に源為義とその息子、為朝達。平家弘、忠正も加わった。

後白河側は源義朝、平清盛らが付く。清盛は重仁親王の乳母子なので、後白河は陣営に加えるのに躊躇したが、美福門院が鳥羽法皇の御遺言と偽り、清盛を後白河陣営に引き込んだ。崇徳側は頼長が為義に軍について意見を求めると、為義は為朝が適任としたので、為朝の意見を聞いた。

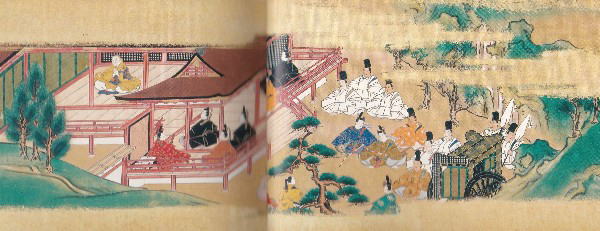

即座に為朝は夜襲が勝利への道、と答えるが頼長は翌日、南都の援軍を待って攻めると言った。為朝は「これで軍は負け」といったつぶやきを残して、御前を退いた。後白河天皇は三種の神器と供に大内裏から東三条へ移る。こちらは信西が義朝に意見を求めると、夜襲がいい、と進言。崇徳の籠もる白川殿を包囲する。仰天した崇徳陣営では「為朝の助言に従っていれば…」のつぶやきもあったが、先手を取られて混乱に陥った。(絵右=熊野・那智の滝。根津美術館贓品選・仏教美術遍から)

▽①後白河院御即位の事

ここに帝王がおられます。

御名を鳥羽の禅定法皇と申します。天照大神四十六世の御末、神武天皇より七十四代の御門です。堀河天皇の第一の皇子、御母は贈皇太后といって閑院の太政大臣仁義三世孫、大納言実季の娘です。康和五年正月十六日ご誕生。同じ年の秋八月十七日、皇太子に立たせられた。

御名を鳥羽の禅定法皇と申します。天照大神四十六世の御末、神武天皇より七十四代の御門です。堀河天皇の第一の皇子、御母は贈皇太后といって閑院の太政大臣仁義三世孫、大納言実季の娘です。康和五年正月十六日ご誕生。同じ年の秋八月十七日、皇太子に立たせられた。

嘉承二年七月十九日、堀河天皇が崩御され給われたので、即ち五歳にして践祚(皇位に就く)、在位十六箇年の間、海内しずかで天下は穏やかだった。風雨は時に従い、寒暑折々あやまたなかった。

御年二十一にて、保安四年正月二十八日、御位を離れ、第一親王に譲り奉った。第一の親王というのは配琉の後の讃岐院で、崇徳天皇その方です。大治四年七月七日、白河院かくれられてからこの方、(鳥羽法皇は)天下を統治なさった。忠ある者を賞し給う優れた君主の前例にも違わなかった。罪ある者をお許しになり、大慈大悲の本来の誓いにも叶っていた。それだから君主の暖かな光りに照らされ、徳の恵に潤って、国は富、民は安心して暮らせた。

去る保延五年五月十八日、美福門院が未だ女御殿と申していたとき、その御腹に近衛院ご誕生があったので、上皇(鳥羽院)はことさらお喜びになった。同年八月十七日、春宮(皇太子)に奉らせ給いて、永治元年十二月七日、三歳でご即位された。先帝(崇徳天皇、讃岐院)を、新院と申し上げた。上皇を一院と申し上げる。

先帝は特に御病気など差し障りはなかったのに、押し下ろし奉らせたのは驚くばかりだ。こういうことなので、御恨みが残り、一院・新院の御父子の御仲はよろしくないと言われた。誠に心ならず御位を去り給ったので、なおやり遂げようとされた事への御志も止めざるをえなかった。また、新院の一宮、重仁親王を位につけようとお考えになっておられたので、そのご心中はいかほどか、計りがたい。永治元年七月十日、一院は御髪を下ろされた。御年三十九、御齢は未だ衰えてはおられなかった。お体も健康であられたけれど、前世・過去の世に作られた善根が内に働き、良い因縁が仏と結びつき、真実報恩、仏道に入られたことは目出度い。

久寿二年七月二十三日、予期せぬ事に近衛院がお隠れになった。御年十七、惜しまれることだった。法皇、女院(美福門院)の御嘆きはひとかたならず、言うも愚かだった。新院はこの折を得て「我が身を位につけられなくても、重仁親王はこの度、位に就くことは間違いあるまい」と待ち受けられていた。天下の人々もその様に思っているところに、思いも寄らない美福門院の計らいで、これまで表に出ていなかった後白河院、当時は鳥羽院の四宮を位につけさせ給う。高きも賤きも眞の親ではない隔たった女院がこのようにされたと知った。後白河院と新院とは同じ母親ではあったけれど、女院が何かと取り仕切って、法皇にも内々に話しを勧めたと聞いている。これによって、新院の御恨みが、今ひとしお増ししたまわったことも当然だった。

▽②法皇熊野ご参詣 並びに ご託宣の事

久寿二年の冬の頃、法皇は熊野へご参詣なさった。証誠殿の御前で通夜を勤行されたが、夜半に神殿の御戸を押し開き、白く、美しく、小さい左の御手を差し出して、打ち返し、打ち返し、三度させ給いて「これはどうしたことだ。どうしたことだ」とおっしゃるが、夢の中に神が現れてお告げがあった。法皇は大変驚かれ先達の山伏に「ここに良い巫女はいるか。呼べ。権現の託宣を聞こう」と仰せられると、元は美作国の住人、イワカノ板(巫女)といって、熊野山中に比較するもののない巫女を連れて来た。

久寿二年の冬の頃、法皇は熊野へご参詣なさった。証誠殿の御前で通夜を勤行されたが、夜半に神殿の御戸を押し開き、白く、美しく、小さい左の御手を差し出して、打ち返し、打ち返し、三度させ給いて「これはどうしたことだ。どうしたことだ」とおっしゃるが、夢の中に神が現れてお告げがあった。法皇は大変驚かれ先達の山伏に「ここに良い巫女はいるか。呼べ。権現の託宣を聞こう」と仰せられると、元は美作国の住人、イワカノ板(巫女)といって、熊野山中に比較するもののない巫女を連れて来た。「御不審の事がある。しっかり占いなさい」と仰せられ、寅の刻より権現の神霊を巫女に移す事を進めたが、日中過ぎまで降りさせ(神を下ろす)ることは出来なかった。糸人は目を見張り、どうなるだろうと見ているところ、やや時が経って、権現を降りさせ給わった。巫女は法皇に向かい、神意を歌占いで現した。

手に結ぶ水にやどれる月影はあるやなきかの世には有りける

(手に掬った水に映る月影は、あるかないか分からないほど儚いが、そのような世の中であります)

と、左の手を上げて三度、打ち返し、打ち返し「これはどうしたことだ。これはどうしたことだ」と言うと、「真に権現の御託宣なり」と思し召して、法皇は急ぎ下座に下がられた。お手を合わせて「我が申す所はこれです。さてどのようなことで御座いましょう」とおっしゃると「明年必ず崩御がある。その後は、世の中、手の裏を返すようになるぞ」と託宣があったので、その時、法皇を始め、御所でお仕えする

公卿、殿上人、皆涙を流して「さて、明年はいつ頃でしょうか」と申すと、巫女はとりあえず

公卿、殿上人、皆涙を流して「さて、明年はいつ頃でしょうか」と申すと、巫女はとりあえず夏はつる扇と秋の白露といずれが前に置きまさるべき

(夏を終えた扇と秋の初め利の白露ではどちらが先に早く置くことになるのでしょうか)

「夏の終わり、秋の始め」と仰せられた。公卿上人「どうにかしてその難を逃れ、御命を延ばさせ給え」と泣く泣く問い奉ると「前世から定まっている寿命には限りがある。我は力が及ばない」と、権現は間もなく上がらせ給う(巫女から去る)。法皇の御心中はさぞ悲しく思し召したことでしょう。還御の御有様は、御心細く見えました。(絵上・鳥羽法皇、熊野御参詣。絵下・御託宣に悩む法皇。保元平治絵巻から)

▽③法皇崩御の事

保元元年春夏の頃より、法皇は常に不快がちで、心身は平常ではなく、玉体は病気になられた。御熊野詣にお供した人々は、「良くないことがありそうだ」と思いは一致していた。お供しなかった人は「昨年の秋、近衛院に先立たれた御嘆きが積もったのでしょう」と申していたけれど、前世の業による死を免れられない病を受けられてしまったのです。

保元元年春夏の頃より、法皇は常に不快がちで、心身は平常ではなく、玉体は病気になられた。御熊野詣にお供した人々は、「良くないことがありそうだ」と思いは一致していた。お供しなかった人は「昨年の秋、近衛院に先立たれた御嘆きが積もったのでしょう」と申していたけれど、前世の業による死を免れられない病を受けられてしまったのです。

同年夏六月十二日、美福門院は成菩提院の御所で、御飾りを下ろし、装いを落として出家された。これは先帝もお隠れになり、また法皇も心身のご不快が絶えず、御嘆きの余りに出家されたと言われています。悲しいことです。戒を授けるのは、三瀧の上人観空がつとめました。

日が経つにつれて、ご快復の兆しは少なくなって、密教で最高の「太法秘法も効果がなく、医者や修験者の術も及ばない。それでは如何に成すべきでしょう」と騒ぐうちに、同七月二日、法皇はついにお隠れになった。後に鳥羽院と申し上げます。御年五十四、未だ六十にもなりたまわなかったので、惜しい御命ではあったけれど、有為無常の境(かりそめの常住できないこの世)、老いたものは留まり、若いものが先立つ事も多く、驚く事ではないけれど、千年ものお命を保ち給えればと、惜しみ奉ったのです。お亡くなりになって、空一面が暗くなり、月日の光りを失ったように思えるのです。

万民は嘆き、父母の別れにあうようでした。釈迦如来、生者必滅の理を示そうと、沙羅双樹の下で間もなくの死を人々に知らせると、人も天も悲しみました。ただし、あの二月中の五日の入滅には、比丘、比丘尼、僧、俗人、鳥獣など五十二類まで集まり、悲しみを表し、この秋の初め二日の崩御には、宮中を初め上下こぞって悲しみに染まりました。心なき草木までも。猶、愁いの色がありました。こういう状況なので、年々、近くお仕えした人々、近習の男女の心中、どれほどの悲しみだったでしょうか。錦の帳を隔てない天皇の母、官女も御姿を見てはおられません。法皇の御側に近づいた公卿、殿上人も御言葉を聞きませんでした。中でも、美福門院の御嘆きは類のないほどでした。

玉の簾を巻き上げて掛け、お顔に向かって寝所の塵を払って、玉体に並ぶ床の上には、古い御寝具が空しく残り、御枕の下には、昔を恋うる御涙の跡が有り、今、灯火の下には、影を伴う事もなく、ただ籬に住む虫の声もそぞろに恨めしいのです。紫宸殿の正面の庭、南庭の花を見ても、袖を連ねた香りもなく、北苑に虫を聞いても、枕を並べた声もありません。ただ夜は長く、日も長くと思し召すのです。(絵・法皇崩御)

去年、近衛院がお隠れになった事を、残念に思ったのに、今年また、法皇が失せ給う事は言葉にも出来ません。両院ともにそのお命が千年も万年も続くようにと思し召したけれど、有為の理、身分の高い低いも異なることはないのです。無常の境は、刹利(院殿最高貴族)も居士(四番目の位)も差別しないのです。この上なく高い悟りを得た、妙覚の如来もなお因果の道理を外れず、優れた知恵で悟りに到達した者もまた、前世の業の結果として死を迎える事なので、新院の御心中は複雑だろうと周囲の者は思いあったのでした。(絵・法皇崩御、新院御謀反の噂に家財を運ぶ人々)

これによって、内裏・高松殿は騒がしく、院中(新院の御所)も噂をささやきあうことばかりだった。

これによって、内裏・高松殿は騒がしく、院中(新院の御所)も噂をささやきあうことばかりだった。

「一院お隠れになれば、主上と新院との御仲は、こころよいとは言えません。世の中はただ平穏ではありません」と人さまざまに言うが、二日にお隠れになったのに、三日のまだ早く、新院方の武士、東三条に籠もって、夜は集まりながら謀反の計略を練っていました。昼は木の上、山の上で、当時の内裏高松殿と呼んで姉小路西洞院にあるのを、伺い見ていることを主上がお聞きになって、下野守義朝を召され、東三条の留守をしている少監物藤原光貞並びに兵士三人召し捕って、事の子細を召し問われた。(絵左・新院謀反の報に、家財を運ぶ人々)

一院が体調不良の隙に、謀反の事が噂となっていました。このほどまた軍兵が多勢、東西から都へ入り集まりました。兵具を馬に負わせ、車に積み、集まって来て、東三条にも、武士たちが夜に集まり、昼は隠れていると聞こえてきました。

新院が日頃お考えになっているのは、「昔の例からも、位を受け継ぎ、父から譲られるのは、嫡子、庶子にかかわらず、器量をも考慮に入れ、外戚(母方)の状況も尋ねられるのが普通だが、これは今の后から生まれた子を寵愛するばかりで、近衛院に位を押し取られ、恨み深く過ごしてきたが、近衛院がお隠れになった上は、重仁親王こそ帝位にお着けすべきであるのに、思いの外に、また四宮(後白河)に越されることは悔しい」とお考えになっていました。御心が向かう方向について、近習の人々には「どうしたらよいのだろう」と常にご相談がありました。

宇治の左大臣頼長という人がいらっしゃいました。知足院の禅定殿下の三男(次男が正しい)です。入道殿(忠実)の子供達の中で、ことに愛おしく思われている御子です。人柄も申し分なく、和漢の礼儀をわきまえ、自らの家や周囲の記録にも精通していました。文才は世に優れ、諸々の学問も探究心が深く、国家の大切な宝、摂政の器量でした。そこで御兄の法勝寺殿(藤原忠通)は詩歌が巧みで、文字も美しく書かれるのをそしるように、「詩歌は暇をもてあそぶもの。朝廷の儀式典礼に関わるものではない。手跡はまた一つの興味だ。賢人は必ずしもこういうものに時間をかけない」と、自分はもっぱら儒教の教えを記した経書を学び、仁義礼智信を正しくし、賞罰勲功をはっきりと分けていました。政務は錐で通すように明快で、万人の誤りを正しました。

このような姿勢なので、人を怖れさせるように抜きん出た器量を持つ、悪左大臣殿と言われ、怖れられてもいました。しかし、真実な御心は極めて正しく、美しくさえありました。舎人、牛飼いなども、お叱りを受けるとき、道理を申し上げると、細々と聞き取られ、罪がなければ後悔されました。また、宮中で公卿が評議する場所で公務を行うとき外記、官史など役人の誤りなどを注意し、間違いないように指導するが、自らの間違いだと思い当たられたときには、直ちにそれを認め、”詫び状“を書いて、彼らに渡されました。

恐縮して“御怠状“を受け取らないときには「我、好みの怠状です。ただ受け取りなさい。左大臣の怠状を、上下の臣家に取伝えることは、我が家の面目に関わるものではない」と仰せられるので、畏まって受けたと言われる。誠に是非明察で、善悪無二のお方なので、世の人々は左大臣を褒めたのでした。父の禅定殿下も素晴らしい人とおもわれています。

久安六年九月二十六日、氏の長者となり、同七年正月十九日一切の重要な政務、天皇に奏聞する前に、目を通し政務の処置を行うよう、宣旨を受け、天下のことを取り扱うようになった。摂政関白を差し置いて、三公の身分の者が内覧の宣旨を給わったのは、初めての事でした。偏ってはいたけれど父の御計らいの上なので、この大臣と言っても世を統治されるのが不適当ではないので、君も臣も認めたのでした。

法勝寺殿は関白の御名ばかりで、何事にも関わらず、局外者でした。このように関白が沈んでいることは鬱憤が深く「天皇(近衛帝)が位につき、素直で真心の通う世にするには、関白の辞表を受納されるか、内覧氏の長者が関白に従うか、どちらにするかは天皇の裁定にある」としきりに言われていました。このため、関白殿と左大臣殿はご兄弟の上、父子のご契約があった(頼長が兄摂政忠通に子がないので養子となった)。礼儀深くされていたけれど、後には御仲が不快になったといわれました。

この左大臣が考えられているのは「新院の一宮重仁親王を位につけ奉り、世を新院に御統治いただき、思うままに天下のことを執り行うべき」とも言われた。左大臣殿は新院の御方で、夜もすがら話されておられたのは、如何なる御計らいがあるのかはっきりしません。

(絵・下=崇徳院)

新院は左大臣殿に内々の話しをされるほどお二人は懇ろの関係でした。

新院は左大臣殿に内々の話しをされるほどお二人は懇ろの関係でした。

「昔をもって、今を思うに、天智は舒明の太子なり。天皇の皇子なり。皇子は何人かいらっしゃったが、位に就かれた。仁明は嵯峨の王胤、淳和天皇の御子達を差し置いて践祚し給う。花山は一条に先立ち、三条は後の朱雀の前に皇位に就かれた。先例は多い。我が身に功徳を供えた行はないといっても、前世で十戒を守った事の果報として、先帝の太子として生まれ、浮薄な末の世であるとは言え、万乗の宝位を畏れ多くも受け継いだ。上皇の尊号に連なるには、重仁が皇位を継承する人の中に数え入れられるはずだが、数の外の文も武も持たない四宮(後の後白河天皇)に位を越され、父子の怨みは抑えがたかったけれど、故院(鳥羽院)がいらっしゃるので、流れ去る月日なれば、二年の春秋を送ったのは忍びがたい。今、旧院(鳥羽院)が崩御された後は、何の憚るところがあろうか。我もこのとき、世を争うことは、神の思し召しにもたがわず、人望にも背かないものだ」と仰せられた。

佐府(頼長)はもとより「この君、世を取給えば、攝録(摂政関白)においては疑いなし」と思っているので「もっともその通りです。思い通り立つべきです」と、勧め申したとされる。新院はかねてからの御意志なので、鳥羽の田中殿を出るようお考えになった。その頃、どうなるのだろうかと、世の人々の噂はさまざまだった。貴賤上下、どう聞き分けたと云う事ではないが、洛中は靜かではない。家々は門戸を開かず、所々では馬車が音を立てて走り、身分の高い者も、賎しい者も、資材道具を東西南北へ運び隠す。

「これは何事だ。例え新院が国を奪い給おうとも、先院(鳥羽法皇)が崩御されてわずか二十ヶ日の内に、この御企てはあるべきではない。宗廟(皇室の御魂や=伊勢太神宮、石清水八幡宮)の御計らいは、凡夫には計りがたい。一院がお隠れにならなければ、今こういうことはあるだろうか。雲上には星が位置を定めて静かに瞬き、海中の浪の音は柔らかな世を、角を切って接いだように騒ぎ乱れることの悲しさよ」と嘆きあった。

▽⑤官軍方々手分けの事並びに親治等生け捕らるる事

去る二日、一院崩御されて後、謀反の輩が京中へ入り集まり、武士ども道に溢れるほどで、無秩序になっていると内裏に伝わり、先ずは関所を固めることと、同五日、検非違使どもを招いて仰せつける。宇治路を安芸守判官基盛、淀路を周防の判官末実、粟田口を隠岐判官惟繁、久々目路を兵判官実俊、大江山を源判官資経、と各受け持つ事を命じられた。(絵・左)

去る二日、一院崩御されて後、謀反の輩が京中へ入り集まり、武士ども道に溢れるほどで、無秩序になっていると内裏に伝わり、先ずは関所を固めることと、同五日、検非違使どもを招いて仰せつける。宇治路を安芸守判官基盛、淀路を周防の判官末実、粟田口を隠岐判官惟繁、久々目路を兵判官実俊、大江山を源判官資経、と各受け持つ事を命じられた。(絵・左)「所々の関々を堅く守って、表具を持ってる輩を召し捕り、内裏へ連れてこい」と、少納言入道信西から命が下った。各々庭に跪いて聞き、部署へと散っていった。また今夜、関白殿下(藤原忠通)大宮大納言伊通卿以下、公卿参内していろいろと協議した。謀反の輩があると言うので、皆召し捕り、流罪にするよう宣下があった。その上、春宮太夫宗能卿は鳥羽殿にいたところ、呼び出しを受けたが、風邪気味ということで参内しなかった。

同じ六日、安芸判官平基盛は百騎ほどの勢で宇治路を固めに向かっていて、宇治への起点となる地、法勝寺の辺りで大和国の方から甲冑で実を固めた十四五騎、軽鎧の腹巻き、矢を背負った歩行武者十四五人、合計三十余人に出会った。基盛が言うには「あなた方はどこから来て、どこへ行く。どなたが、どこの人に味方するために参るのか。基盛と言う者です。“宇治橋を固めよ”との宣旨を受けて向かう途中だが、内裏に参られるなら、基盛を手伝って下さい。そうでなければ、ここを通しません」と言葉を掛けると

同じ六日、安芸判官平基盛は百騎ほどの勢で宇治路を固めに向かっていて、宇治への起点となる地、法勝寺の辺りで大和国の方から甲冑で実を固めた十四五騎、軽鎧の腹巻き、矢を背負った歩行武者十四五人、合計三十余人に出会った。基盛が言うには「あなた方はどこから来て、どこへ行く。どなたが、どこの人に味方するために参るのか。基盛と言う者です。“宇治橋を固めよ”との宣旨を受けて向かう途中だが、内裏に参られるなら、基盛を手伝って下さい。そうでなければ、ここを通しません」と言葉を掛けると「これは大和国の住人宇野七郎親治。左大臣(頼長)殿の仰せで、新院の味方に参上するところです」と答えると、「安芸守清盛の次男、安芸判官平基盛は宣旨のお使いです。従わないなら通しません」と言うと、親治は手綱を引き絞って言うには「弓矢を取る身は、主二人は持たない。聞くまでもないものを」と罵り、「摂津守頼光の弟、大和守頼親の後胤、中務丞賴治の孫、下総権守治弘子の子で、宇野七郎親治といい、宇野の郡に年来住み、未だ弓箭の名を汚したことはない。源氏は二人の主人を取ることはない。宣旨であろうとも、どうして内裏へ行くことがあろうか」と言って過ぎて行った。

基盛は百余騎の勢で、中に取り籠めて絡め捕ろうとした。親治は思いきって馬の手綱を引き締め、轡を並べ、兜の錣を傾けて大声を挙げて百騎の中へ駆け入ると、中を開けて通してしまった。親治は十文字に駆け、基盛の勢を分断し、とって返して縦横散々に駆け散らし、基盛の郎党をたちまち討ち取った。手強い相手だと思い互いに戦っているうちに、安芸判官、十九歳で若いけれど、賢い人で高いところに立って、東西南北を見渡し、「続く兵はいないぞ。ここにいるだけだ。生け捕りにせよ」と下知すると一騎に三騎、五騎が寄り集まって、組んでは落とし、組んでは落としして、絡め捕った。王室の関わることに脆い事はないので、宇野七郎を始めとして、十六人を絡め捕り、天皇にに奏上すると十六人は西獄へ収監された。(絵・捕われた親治)

▽⑥新院御謀反露顕並びに調伏の事付けたり内府意見の事

同八日、関白殿下、大宮大納言伊通卿、春宮太夫宗能卿が参内して評議があった。来たる十一日、左大臣頼長を、肥前国へ流すよう定めた。謀反の事がすでに明らかになったからだった。左府(頼長)はまた、東三条にある僧を籠もらせて秘法を行わせた。内裏を呪詛したという噂があって、度々参上するよう召しても参らなかったので、下野守義朝に連れて来るよう命じた。義朝は宣旨を受けて東三条に行き、門をたたいたが、閉じたまま開かないので南西の小門を打ち破って入ってみると、居ない。角振・隼という社の前を過ぎて、千貫の泉の上に修法の壇を作り、加持祈祷を行う僧を見れば、三井寺法師相模阿闍梨勝尊と言う僧だった。

同八日、関白殿下、大宮大納言伊通卿、春宮太夫宗能卿が参内して評議があった。来たる十一日、左大臣頼長を、肥前国へ流すよう定めた。謀反の事がすでに明らかになったからだった。左府(頼長)はまた、東三条にある僧を籠もらせて秘法を行わせた。内裏を呪詛したという噂があって、度々参上するよう召しても参らなかったので、下野守義朝に連れて来るよう命じた。義朝は宣旨を受けて東三条に行き、門をたたいたが、閉じたまま開かないので南西の小門を打ち破って入ってみると、居ない。角振・隼という社の前を過ぎて、千貫の泉の上に修法の壇を作り、加持祈祷を行う僧を見れば、三井寺法師相模阿闍梨勝尊と言う僧だった。「内裏へ行って下さい」と言っても、一言も発しない。郎党が二人寄って左右の手を取り、引っ立てようとしたけれど、肘を折り曲げて延ばさない。まるで金剛力士のようだ。

「このようにするならば法に従って厳しく扱え」と命ずると、郎党が五、六人寄って殴り倒し、白い帯で縛り、祈祷に使う仏像や持っていた文書、左大臣の書状など一緒に持っていたのを、藏人の治部、大輔雅頼これを取り上げて判官俊成に命じ、子細を詰問すると勝尊が言うには「格別の事ではありません。関白殿、左大臣殿、ご兄弟の御中、和平されるよう祈り申すところです」と弁明したけれど、左大臣殿の書状など、目の当たりで明らかなので、勝尊の陳情はそれまでだった。秘法は怨敵調伏の烏瑟沙摩(うずさま)、除災、延命、調伏などを祈る金剛童子の法、病悩、賊難の退散などを除く聖天供だということだった。こうして謀反の企ては次第に現れてきた。

平馬助忠正、多田藏人大夫、源頼憲、謀反に荷担すると聞こえて来ると、間もなく治部大輔雅頼に命じて召された。雅頼は承知したので、太夫史師経に命じて召したけれど、あれこれと申し述べて内裏には来なかった。この二人は宇治の左府と約束を取り交わして、今度の討手の大将と目されていたと聞く。

鳥羽殿は一院、お隠れになって今日、初七日になったので「御仏事、行わるべし」と大夫史師経に命じて、鳥羽田中殿で仏事を行った。新院は同じ所におられながら、出席されなかったので、人はいよいよ怪しんだ。あまつさえ、京へ入らせ給うと内々、仰せられると、左京大夫教長が言うには「旧院が亡くなられ、魂がさまよっている四十九日の間に、新院が鳥羽院から出られるようなら、人は怪しいと思うでしょう。また、目に見えない世界から、神仏がすべてを見通されている“冥の知見”も怖れ慎まないで良いのでしょうか」としきりに諌め申されましたが、諌めにも関わらず、叶うまいと見える御気色なので、教長は思案に窮して、徳大寺の内大臣実能の御宿所へ行き「このような御企てです」と申すと、内大臣は大変驚いて「このようなことを内々勧め申し上げる人がいるのか。これは浅ましい御計らいです。世は末に来ていると申しても、さすが天子の御運(天皇の運命)は凡夫が兎角、思うのとは異なります。伊勢太神宮、石清水八幡宮の御計らいです。我が国は、辺境の地にある小さな国ですが、天照大神の血筋を受けて、宗廟(伊勢太神宮、石清水八幡宮)を置き、お守り給わっています。聖朝(後白河天皇)、先代(近衛天皇)は皆弟です。悔しいと思し召しても、位を継ぎ、世を取らせ給う事は、今に始まったことではないのです。(写真・上=重仁親王廟・高松市)

鳥羽殿は一院、お隠れになって今日、初七日になったので「御仏事、行わるべし」と大夫史師経に命じて、鳥羽田中殿で仏事を行った。新院は同じ所におられながら、出席されなかったので、人はいよいよ怪しんだ。あまつさえ、京へ入らせ給うと内々、仰せられると、左京大夫教長が言うには「旧院が亡くなられ、魂がさまよっている四十九日の間に、新院が鳥羽院から出られるようなら、人は怪しいと思うでしょう。また、目に見えない世界から、神仏がすべてを見通されている“冥の知見”も怖れ慎まないで良いのでしょうか」としきりに諌め申されましたが、諌めにも関わらず、叶うまいと見える御気色なので、教長は思案に窮して、徳大寺の内大臣実能の御宿所へ行き「このような御企てです」と申すと、内大臣は大変驚いて「このようなことを内々勧め申し上げる人がいるのか。これは浅ましい御計らいです。世は末に来ていると申しても、さすが天子の御運(天皇の運命)は凡夫が兎角、思うのとは異なります。伊勢太神宮、石清水八幡宮の御計らいです。我が国は、辺境の地にある小さな国ですが、天照大神の血筋を受けて、宗廟(伊勢太神宮、石清水八幡宮)を置き、お守り給わっています。聖朝(後白河天皇)、先代(近衛天皇)は皆弟です。悔しいと思し召しても、位を継ぎ、世を取らせ給う事は、今に始まったことではないのです。(写真・上=重仁親王廟・高松市)そうであるならば、運を天に任せ、御心が納得なさらないならば、おそらくは、御出家などもあり、片隅に御隠棲されて一宮(重仁親王)の御ことをこそ、仏神三宝(仏・法・僧)にも、お祈りなさらないのでしょうか。ことに父崩御の後、一定の期間、静かに過ごされず、都へ出られることは、私には理解できません。定めて御後悔されることでしょう、と内々御様子をうかがって申し上げるべきです」と計らいを話されると、教長は戻って「内大臣、とりあえずこの旨をそっと奏上されよと申されました」と申し上げると、新院これをお聞きになって「それはそうだけれど、我ここに居ては、必ず災害に遭うでしょうと、女房兵衛が告げました。時にその難を逃れようと、出て行こうと思われたのです。全く特別の意図はありません」と、仰せられた。

同十日、大夫史師経、宣旨を太政官の使いに持たせ、宇治左大臣へ奉る。左大臣殿から「忠正・頼憲を召してきなさい」と、言葉で御返事があった。明日十一日には左大臣は流される事になっていた。夜に入って、新院、鳥羽の田中殿から白川院の前の斎院の御所へ御幸された(絵・左上)。人々はこれを知らなかった。ただ、「斎院の行啓」と披露せよとおっしゃり、お供は左京大夫教長卿、右馬権頭実清、山城前司頼輔、左衛門大夫平家弘だった。

▽⑦新院、為義を召される事(付けたる鵜丸のこと)

白河殿へ入られて、その夜に六条判官為義を召されたけれど、日頃はお呼びがあれば参るように申していながら、後には、たちまち心変わりしたようで、不在だと言うので、教長卿は、六条堀河の為義の宿所へ呼びに行くと、判官(為義)が言うには

白河殿へ入られて、その夜に六条判官為義を召されたけれど、日頃はお呼びがあれば参るように申していながら、後には、たちまち心変わりしたようで、不在だと言うので、教長卿は、六条堀河の為義の宿所へ呼びに行くと、判官(為義)が言うには「為義は昔から、君の御守りとして召し使われていたけれど、手を下して事に当たったことは、わずかに二度だけです。一度は、為義が十四の時、義明が討たれたとき、伯父美濃守義綱が朝敵となって、近江の古賀山に立て籠もったのを、「攻めろ」と命じられ、まかり向かって攻めたので、郎党は落ち失せ、子息どもは自害しました。義綱は法師になって堕落したのを、連れて参ったことです。一度は、為義十八の時、南都衆徒(興福寺衆徒)らが“山(延暦寺)を攻めろ”と、一万騎でまかり上るのを、宣旨を蒙り栗子山に馳せ向かって追い返したこと、これらです」(上の絵=新院、為義を召す)

「そのほか、国々所々で、狼藉があれば、冠者を送り込んで鎮めることなどをやっていましたが、合戦の道には調練を積んでいないので、その道に通じていません。日本国に昨日、今日、弓箭を取り、打ち物を持って得意とする者は沢山居ますが、為朝の子供がそれだと言うべきでしょう。

中でも嫡子の義朝は、板東育ちで、弓矢の道は奥義を極めた上、付き従う郎党も皆関東の強者どもです。この者たちを内裏へ連れてきましょう。そのほか、子供が多く居ますが、一方の大将軍と仰せつけられる者はいません。八郎にあたる為朝冠者は、九国で成長し、弓箭の道は暗くないと思います。今年は十七か、十八かになって、猛くなった者で、“兄義朝にも劣らない”と言うことです。為朝がそのような弓取りと生まれてきたことは、弓手(左)の腕が、右よりすでに四寸長く、弓の幹は普通ではなく、矢の長さも人より長く優れているのです。」

「余りにも乱暴なので、筑紫へ行かせて置いたのですが、豊後国、音なし河原に住んで、尾張権守家遠を後見として、鎮西(九州)に従わない名主や武士団の頭を従えようと、十三と言った十月から軍を編成して、十五の三月までに、大きな戦を二十余度戦って、城を落とす準備、的を討つ謀、人に優れています。敵を討ち倒すこと人にすぐれていた。三年で九国を従えて、上から命じられてはいないのに、自分から鎮西の惣追補使になって、今年で六年になっています。」(絵・左=能登守と為義)

「余りにも乱暴なので、筑紫へ行かせて置いたのですが、豊後国、音なし河原に住んで、尾張権守家遠を後見として、鎮西(九州)に従わない名主や武士団の頭を従えようと、十三と言った十月から軍を編成して、十五の三月までに、大きな戦を二十余度戦って、城を落とす準備、的を討つ謀、人に優れています。敵を討ち倒すこと人にすぐれていた。三年で九国を従えて、上から命じられてはいないのに、自分から鎮西の惣追補使になって、今年で六年になっています。」(絵・左=能登守と為義)「為朝の狼藉で、為義はこのほど官職を説かれています。折から、仕方がないことだったろう。為朝を代官にてください。呼び出して、討手の大将になるよう命じて下さい。だいたい今度の大将を辞退したことは、為義が先祖から相伝して、塵も覆わないように、夜昼守り、とても大切にしてきた鎧が沢あります。月数、日数、源太の産衣、薄金、膝丸、八竜、おもだか、たてなし、と言う八両の鎧、これらが風に吹かれて四方へ散ると夢のお告げがあったので、それが方々憚りが多いと思ったのです」と言う。

その時教長卿がおっしゃるには、「夢はそう苦しいことではないでしょう。夢でしっかりと見ても、覚めてわびしいこともある。夢に物の具(鎧=源家)が敗れても、覚めて敗れることがあろうか。子細はそちらに参って申しましょう。座したままの宣旨に御返事申し上げることはいかがなことでしょう」と苦々しく咎め申されると、「真に恐れ入りました」と、子供を連れて参上した。

当時、手元にいた子供は六人。四男四郎左衛門賴覧、五男治部権助頼仲、六男為宗、七男為成、八男為朝、九男為仲、六人の子供を連れて、白河殿へ参った。新院は感激されて、美濃国青柳庄と近江国伊庭庄と二カ所を給わった。

その上、為義は判官に補せられて「上北面を守れ。子息賴賢は蔵人となれ」と仰せが下された。家弘の子息安弘も、同じく召された。当時、北面は、家長、師光、頼助だった。

☆ 新日本古典文学大系は以上でこの項目を終わるが、1934年初版の岩波文庫では、見出しに「並びに鵜丸の事」とあり、以下が続いている。

(北面を守れと)能登守に命じられ、鵜丸という御剣を下された。この太刀を鵜丸と名付けられたのは、白川院が神泉苑に御幸されたとき、お遊びの際に鵜の漁をご覧になったが、事に勝れて射ると言われる鵜が、二、三尺ほどの者を咥え上げては落とし、落とし、度々それをするので、人々は不思議に思い、四、五度目に加えて上がったのを見ると、長覆輪の太刀だった。居合わせた人々は奇異に思い、上皇も不思議だと思し召し「定めて霊験があろう。これは天下の珍宝とする」と、鵜丸と名付けられてご秘蔵された。鳥羽院に伝わり、故院がまた新院へ渡されたのを、今、為義が給わった。真に面目の至りだった。(絵左=新院に召された為義)

(北面を守れと)能登守に命じられ、鵜丸という御剣を下された。この太刀を鵜丸と名付けられたのは、白川院が神泉苑に御幸されたとき、お遊びの際に鵜の漁をご覧になったが、事に勝れて射ると言われる鵜が、二、三尺ほどの者を咥え上げては落とし、落とし、度々それをするので、人々は不思議に思い、四、五度目に加えて上がったのを見ると、長覆輪の太刀だった。居合わせた人々は奇異に思い、上皇も不思議だと思し召し「定めて霊験があろう。これは天下の珍宝とする」と、鵜丸と名付けられてご秘蔵された。鳥羽院に伝わり、故院がまた新院へ渡されたのを、今、為義が給わった。真に面目の至りだった。(絵左=新院に召された為義)為義は今度が最後の合戦と思えば、重代の鎧を一領ずつ五人の子供に着せ、自分は薄金を着けた。源太の産衣と膝丸は嫡々に伝わる事なので、雑色の花沢を下野守のもとへ遣わした。為朝冠者は器量が人の勝り、経の鎧は身に合わないので着なかった。この膝丸とは、牛千頭の膝の皮を集めて縅したもので、牛の精が入っていて、それが常に現れて切る者を嫌う。それなので塵などを払おうとしても、精進し、身を清めて取り出すと言う。この媼貴台の重宝を、敵となる子のもとへ遣わす親の心は、軍の中でしんみりとした者を感じさせる。(以上、文庫)

▽⑧左大臣殿上洛の事付けたり到着の事

左大臣殿は宇治で「新院は白川殿に入られた」と聞いて、式部大夫盛教をお使いにして「確かに白川北殿に入られましたか」と言わせた。北殿は大炊御門よりは北、川原よりは東、春日をかけて作った御所だった。盛教を御所に召して、何事かおっしゃった。お使いは帰って、このことを申すと、左大臣殿は、うじから御興で、忍んで醍醐通りを通って、白川殿へ参上した。

左大臣殿は宇治で「新院は白川殿に入られた」と聞いて、式部大夫盛教をお使いにして「確かに白川北殿に入られましたか」と言わせた。北殿は大炊御門よりは北、川原よりは東、春日をかけて作った御所だった。盛教を御所に召して、何事かおっしゃった。お使いは帰って、このことを申すと、左大臣殿は、うじから御興で、忍んで醍醐通りを通って、白川殿へ参上した。左府の御車には菅給料盛宣と山城前司重綱の二人を乗せていた。左大臣は忍ぶ事がある様子で、木幡山を通り、六波羅を経て白川殿に入った。これは、漢王(劉邦)が紀信将軍(項羽)を軍車に乗せて、敵の陣の前を通る謀と同じだと見える。しかし、盛宣、重綱の心は、彼に似てはいなかった。

「あな、恐ろし、鬼の餌食になった我らですよ」とわななき、泣いていたのだった。

新院の御所に参り、籠もる人々は、

左大臣頼長、左京大夫教長、近江中将成政雅、四位少納言成田隆、山城前司頼助、右馬権頭実清、皇后宮大進憲親、備後権頭、藏人大夫経憲、美濃前司保成、平馬助忠正、嫡子藏人長盛、同次郎正綱、同三郎忠綱、六条判官為義、四郎左衛門尉頼賢、五郞掃部権助頼仲、六郎為宗、七郎為成、八郎為朝、九郎為仲、花園藏人頼綱、村上判官代基国、下総判官正弘、左衛門大夫家弘、七郎安弘、八郎憲弘、大炊助康弘、左衛門尉時弘、右衛門尉盛弘。

新院、御所を内裏へお届けになった。お使いは武者所近久だった。内から御返事があった。また、重ねて御書が出された。今度は御返事もなかった。

▽⑨官軍召し集めらるる事

鳥羽殿から右大将公教卿、藤宰相光頼卿の二人を使いとして、八条烏丸の美福門院の御所へ参らせ、右少弁惟方を以て、故院(鳥羽院)の御遺言を申し出される。新院と内裏との御中が悪かったことを、かねて心得ておられたのだろうか。兵乱となったら内裏へ参る武士の名前を御自筆で書き留められておられたのです。

鳥羽殿から右大将公教卿、藤宰相光頼卿の二人を使いとして、八条烏丸の美福門院の御所へ参らせ、右少弁惟方を以て、故院(鳥羽院)の御遺言を申し出される。新院と内裏との御中が悪かったことを、かねて心得ておられたのだろうか。兵乱となったら内裏へ参る武士の名前を御自筆で書き留められておられたのです。義朝、義康、頼政、重成、季実、惟繁、実俊、資経、信兼、光信だった。このうち、下野守源義朝、陸奥判官義康、故院の仰せで去る六月から内裏を守護している。事にこのほど、所々の門を堅く守っている。安芸守清盛朝臣、兵庫頭源頼政、佐渡式部大夫、同じ重成は、故院の御遺言の内ならばと、女院より内裏へ参った。清盛は多勢のもので(大勢の武士を束ねているので)、一方の大将軍をも仰せつけられるべきだが、新院一宮重仁親王の御乳母の子なので、乳母兄弟にあたるので、法皇はご遠慮されたようで、内裏へ参るべき名簿には入れておられなかった。

しかし、美福門院から「故院の御遺言に、清盛、内裏を守護し申せ」とある由、お使いがあったので、清盛は内裏へ参った。この他、周防判官季実、平判官実俊、和泉左衛門尉信兼は、藏人頭の職の決まりで内裏へ入った。さらに、諸国の国司、兵士を参らせた。宮中の警護に関わる役所の役人、六衛府の判官らは兵仗を持って陣頭の立つ。関白殿を始めとして、右大臣、大中納言、宰相、三位、四位、五位の殿上人に至るまで一人も残らず、皆内裏へ参って籠もり、世間の状況を検討、評議した。

▽⑩新院御所各門々固めの事付けたり軍評定の事

新院は斎院の御所に移られたが、中が狭く良くないということで、夜半に大臣殿(白川北殿)へ移動された。御車には、左大臣殿が付き添った。為義、忠正、家弘等を召して、守るべき門々を指定された。南面は大炊の御門の末に両門がある。東に寄ったもlンを前平馬助忠正父子五人、摂津国源氏多田藏人大夫頼憲が承る。都合その勢百騎には過ぎない。同西へ寄った門を、為朝一人が承る。西面は川原だった。為義父子六人で承る。その勢も百騎ほどいた。これは多勢になるべきだったが、嫡子義朝ら皆内裏へ参ってしまったのだ。

新院は斎院の御所に移られたが、中が狭く良くないということで、夜半に大臣殿(白川北殿)へ移動された。御車には、左大臣殿が付き添った。為義、忠正、家弘等を召して、守るべき門々を指定された。南面は大炊の御門の末に両門がある。東に寄ったもlンを前平馬助忠正父子五人、摂津国源氏多田藏人大夫頼憲が承る。都合その勢百騎には過ぎない。同西へ寄った門を、為朝一人が承る。西面は川原だった。為義父子六人で承る。その勢も百騎ほどいた。これは多勢になるべきだったが、嫡子義朝ら皆内裏へ参ってしまったのだ。西門の北面、春日の末の守りは、家弘、子息・舎弟ら連れだって承った。この他、脇々の小門は、次々の者どもが固めた。院の御方にも人数は千余人いたけれど、門々へ分ければ、御所中に人がいるとも見えなかった。筑紫の八郎が言うには「為朝は兄とも一緒にはなるまい、弟も連れて行くまい。そのわけは、人の不覚は我が功名、我が不覚、人の功名、はっきり分けてはわからないからだ。千騎でも、万騎でも手強いほうへは、為朝を一人差し遣わせ、一方は射破るだろう」と言ったが、八郎は率いる軍勢もなかった。

鎮西に満ちた勢だけれど、にわかなことでそれも叶わずに上洛した。

「どうして少しの兵を連れてこなかったのか」と聞けば

「そうでなくても為がを、鎮西の勢で関東を攻めようと言うならば、久しく不幸の身だが、たまたま許されて上るとしても、大勢を引き連れて上るなら、よもや京へは入れないだろう。心ある者は後々、上れ」といって、皆うち捨てて上ってきた。九国の者どもは「お供をしよう」と進んだけれど「致し方なし」と、留まった。

それでも影のごとく、昼夜朝夕付き従う者は少々いた。乳母子の箭(や)前掃(さきばらい)の須藤九郎家季、その兄、山法師の還俗した悪七別当、打手の城八、手取の余三郎、三町つぶての紀平次大夫、止め矢の源太、左仲次、大矢の新三郎、同四郎、霞五郞、吉田太郎、兵衛太郎を始めとして二十八騎が付き従った。これらは一人当千の者どもだった。

院も左府も御鎧を着られていた。教長が言うには「(鎧を院が着用など)あるまじき事です。御物の具を召される事は、悪いことと言わざるを得ません」と申されると、院は御鎧を脱がれた。左府はなお鎧を着たままだった。白綿の狩衣に赤い糸で編んだ糸緋縅の鎧を着ていた。教長卿の外は、成雅だけが水干袴(狩衣より軽装)に腹巻き(簡易鎧)を着ていた。これは戦うのではなく、流れ矢があたる恐れがあったからだ。上北面に師光、家長、頼助、狩衣の袴の上に腹巻きを着ていた。武者所の宗派仰せがあって、皆。甲冑を着けていた。

そもそも、筑紫八郎はどうして、兄弟の中で一人だけ、召されず、ただ一人大事の門を受け持つのは、わかりにくい。さてそのわけは為朝の武勇の道は天下に認められていることだ。為朝は幼いとき、余りにも乱暴で手に負えず兄弟に憚ることなく、恐ろしい人物だ。そこで父為義はこういう為朝を見て「都に置き、我が身の側に居させてはいけない」と思って追い下した。阿波の平四郎忠景という者がいた。その聟になって、君からも給わらないのに、九国の惣追捕使と、自分で言って、我が意に沿わせようとしたので、菊池、原田を初めとして、所々に引きこもって、城を構え楯をついて戦う用意をしたのを、為朝は、勢もまだ付かないのに、姑の忠景を案内者に、所々を攻め、皆従えて惣追補使になった。

為朝の暴れぶりは、京まで聞こえてたので、公家から召されてもいかなかった。父為義、子の罪を蒙って解官され、前の判官になってしまった。為朝はこのことを聞き驚いて「そんなことはよもやあるまい、と思っていたのに、父が罪になるとは何という事だ。為朝が父に代わってどんな罪でも負う」と、準備を整えるのも面倒と京へ上ったのだった。

為朝と言う武将は普通の人とは違い、身長は七尺(約2㍍6)ほどあった。生まれつきの弓取りで、弓手(左)の腕は右に四寸長かった。これによって、矢の長さは十八束(一束は親指を除く手の幅)、弓の長さは八尺五寸、太さは長持ちを担ぐ棒のようだった。弓の強さは普通の人が三人掛かりで張るほど。矢は三年竹の金色に似た色のものを、洗い、磨くと弱くなってしまうとして、節だけを削りそいで木賊で磨いていた。

羽には烏や鶴、コウノトリ、フクロウの羽も嫌わず、拾い集めて藤はぎ(本矧ぎを藤で巻いたもの)にまき集めた。矢の尻には、楯割(劔のような鉄の鏃)、鳥の舌に似た陽に先細りに磨いて、油を注していた。鏃を差し込む部分も、矢柄の付け根部分の半ばまでも及んだ。先端部が耐えきれないので、角を継ぎ足して強化していた。山鳥、白鳥の霜降りをはぎ合わせ、鶉の目に似た生朴の木目を鏑に長さ八寸の尼をくりぬき、目を九つ開けたものに、雁股の開いた部分が六寸、雁股の鏃の内側に刃をつけた部分八寸の大雁股をねじってはめ込み、雁股の背にも刃をつけたので、短い矛を取り付けたようだった。

粗目の鎧は白い唐綾で綴り、獅子を丸く描いた模様を、草摺りの裾の金物に打ち付けていた。鐔(つば)は牛皮を膠で固め、叩いて作ったもので、濡れるのを防ぐため、熊の皮で太刀を包んでいた。どんな疫病神も、目を合わす事も出来まい。空を駆け、地を走るもの、狙って射止めないと言うことはない。前の時代の豪傑、将門よりも勝れ、純友をも超えていた。

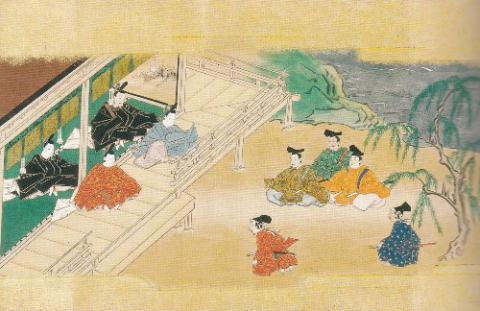

先ず為義を崇徳上皇の御前に召し、合戦の進めかたを問われると、先頃、教長に言ったように、為朝冠者を召し、問われるべきだと申し上げた。すぐに為朝を召したところ、弓を脇に挟んで、格別に際立っていた。あの刀八毘沙門天のようだ。辺りを払って見える。真に威圧に満ちている。父が退出したのに代わって座を占めた。この上ないめいよなことだった。

先ず為義を崇徳上皇の御前に召し、合戦の進めかたを問われると、先頃、教長に言ったように、為朝冠者を召し、問われるべきだと申し上げた。すぐに為朝を召したところ、弓を脇に挟んで、格別に際立っていた。あの刀八毘沙門天のようだ。辺りを払って見える。真に威圧に満ちている。父が退出したのに代わって座を占めた。この上ないめいよなことだった。「合戦の進め方はどうあるべきか」と左大臣が言うと、為朝は畏まって言った。=絵・右=

「幼少から九国に居住して、大きな合戦をすること二十余度。敵を落とすには、勝ちに乗ること、先例を思うと、夜討ちに勝るものはないでしょう。未だ天が明ける前に、為朝が罷り向かって、内裏高松殿へ押し寄せて、三方に火を掛け、一方を攻めると、火を逃れようとする者を、矢で射止め、矢を逃れようとする者は、火を逃れられません。義朝だけでは防ぎきれません。内兜を射て射落としましょう。また、清盛ごときのヘロヘロ矢は、どうという事はありません。後白河天皇もよそへ行幸されるでしょう。その時、鳳輦(ほうれん)の御輿に、為朝が矢を参らせれば、たちまち御輿を担ぐ者どもが、御輿を捨てて逃げるとき、この御所へ行幸成し参らせ、位を滑らせ参らせて、ただ今君を御位に付け参らせる事は、御疑いありません」と言葉を放って申し上げると、左大臣は

「為朝の計らいは乱暴なやり方だ。深慮がない。年が若いからだろう。夜討ちなどと言うことは、十、二十騎の個人的な戦い出会って、何と言っても主上、上皇の国を争いなさるのに、夜討ちが適当とは思わない。我が身が無勢で、多勢の中に駆け入って、後に続く勢がなくて、入り込められるなら、どうする。今夜は待つべきだ。南都の衆徒らも召す事になっている。明日、興福寺の信実、並びに玄実を大将にして、吉野・遠津河(十津川)の、指矢三町、遠矢八町(水平に矢を射て三町飛ぶ。行革をつけて放てば、八町飛ぶ)の者たちが一緒になって、千余騎の勢で参るが、今宵は宇治の富家殿(藤原忠実)に見参し、明日辰の時(午前八時)にここへ来る。彼らを待って、静かに高松殿へ向かい、勝負を決せよ。また、明日、院司(院に仕える者たち)の公卿殿上人を召せ。召しても参らないものは、死罪にせよ。頭を切ること、両三人に及べば、残りは来ないはずはない。為朝は夜の間、この御所を、よくよく守れ」と仰せられると、為朝は御前を立って歩いて出るとき

「夜が明けるのを待たせるのは、味方の軍兵の威勢を敵に見せるためですか。軍をしないこと、如何な事でしょうか。義朝は合戦の道、奥義を究めています。明日まで延ばしてしまうと、信実、玄実をも待たせ給わります。悲しきかな、ただ今、敵に襲われて、御方の兵、慌て迷う事よ」とつぶやいて出て行った。京中では貴賤上下、皆々声を挙げて「今夜、合戦がある。どうしたら良かろう」と、騒ぎ迷うのももっともなことだ。

▽⑪将軍塚鳴動並びに彗星出る事

鳥羽殿には、故院の旧臣達、左大臣公教卿、藤宰相光頼卿、左少弁顕時などが集まって籠もっていた。このことを聞いて、悲しみ合っているのは「去る八日から、彗星(ほうきぼし)東方に出て、このほどまた、兵乱が起こるとき知らせるという将軍塚がしきりに鳴動する。天変地妖(天と地の異変)、占いの文字が示す文言は、しっかりと慎みなさい、だった。新院の御方には軍兵、その数が集まっていた。

「公卿殿上人を集めるが、参らない者は皆、死罪にすべし」と左府が決めるならば、我らはとてもその罪を逃れられるとも思えない。また「内裏を攻め、京中を焼き払うべし」と伝わってきた。一院隠れられて、わずか十ヶ日(十日)の内に、こういうことが噴出する事こそ浅ましい。内裏に仕える者も、院の御所に仕える者も、故院の御菩提を弔い、御追善の外、いろいろあるのだが「高松殿へ押し寄せて、火を懸けて攻めると、行幸よそへされるなら、御輿に矢を射込むべき」と為朝が申すので、君も安穏に渡られる事は難しい。これは何という世の中だ。

「公卿殿上人を集めるが、参らない者は皆、死罪にすべし」と左府が決めるならば、我らはとてもその罪を逃れられるとも思えない。また「内裏を攻め、京中を焼き払うべし」と伝わってきた。一院隠れられて、わずか十ヶ日(十日)の内に、こういうことが噴出する事こそ浅ましい。内裏に仕える者も、院の御所に仕える者も、故院の御菩提を弔い、御追善の外、いろいろあるのだが「高松殿へ押し寄せて、火を懸けて攻めると、行幸よそへされるなら、御輿に矢を射込むべき」と為朝が申すので、君も安穏に渡られる事は難しい。これは何という世の中だ。伊勢大神は百代までの帝王をお守りされるとの御誓いがある。今二十六代を残して当今の天皇(後白河)の御時、天皇の定めた法令が終わりを告げることは悲しい。ただし、よくよく事の子細を考えてみると、我が国は神国です。遠裳濯川(みもすそがわ=五十鈴川)の御流れ久しく、七十四代の皇位は揺るがなかった。昔、崇神天皇の御時、高天原に座す神、降臨以前から国土に住まわれている神、それぞれの社を定め給いて以来、神に仕えるさまざまな営みが多く、国の営みはただこのことだけになっていた。

これを思えば、夜の守り、昼の守り、どうして怠ることが出来よう。これだけではなく、推古天皇の御時、聖徳太子が余に出給いて、守屋の逆臣を誅して、仏法を広め給わった故に、仏を崇め、経を敬うこと、昔から今に至るまで絶えない。中でも白川、鳥羽両院の御代に、もっぱら神祇を敬い、深く仏法に帰依して、国郡半ば祖、庸、調などを神社に納める民戸(神戸)だった。田や菜園は悉く仏や僧に帰属した。インドの十六の大国にも過ぎ、五百の中国も超えていた。それだから、神明も間違いなく、我が国を守り給う事でしょう。仏もどうしてこの国を捨てられようか。

なかんずく、京は桓武天皇の御宇、延暦十三年十月二十一日に、長岡京から移されて、弘仁元年九月十日の夜、平城先帝が薬子の乱をおこしたが、京は乱れなかった。その後、帝王二十七代、三百四十八年の春秋を送った。承平に将門、謀反を起こし、天慶に純友の乱があった。天喜に定任、宗任が奥州に合戦を企てた。八カ国を打ち随えて、八ヶ年戦う。或いは奥州を随えて、十二年争う。これは皆、辺地の事だった。都の騒ぎではない。

誰がこの京を滅ぼす。いずれの輩が我が国を乱す。南には八幡大菩薩(石清水八幡宮)、男山に神となって現れ、住まわれている。北には賀茂の大明神(下賀茂神社)、鳳城(ほうじょう=皇居)を守っている。鬼門の方角には、日吉山王が座している。大内山(皇居)近くには、天満天神がいらっしゃる。そのほか、松尾、平野、稲荷、祇園、住吉、春日、広瀬、竜田の社まで、遠近甍を並べ、日夜、順番で皇居をお守りしている。これによって供物を捧げ、神に敬いの意を表す“頻繁の礼”を怠らない。神域が明るく光る。例え逆臣が乱を起こしても、霊神の助けがないわけはない」と、各々、心強く申し合わせた。

▽⑫主上三条殿に行幸の事付けたり官軍勢汰へ(せいぞろへ)の事

内裏は高松殿だが、中は狭く便宜も悪いので、保元元年七月十一日卯の刻(午前六時と前後二時間)、東三条殿へにわかに行幸された。主上、普段おめしになっている御引直衣で、腰輿を使われた。神璽・宝剣を執りて、御輿に進まれた。お供の人々には、関白忠通御事、内大臣実能公、左衛門督(基実、右衞門督)公能、頭中将公親、左中将実定、少納言入道信西、春宮学士俊憲、刑部少輔貞德、中務権太輔季家、大舎人頭家行、上総杜俊信、越中守正俊、藏人治部大輔雅頼、大外記師業、この人々がお供した。上下の武士どもは、記すには及ばない。

内裏は高松殿だが、中は狭く便宜も悪いので、保元元年七月十一日卯の刻(午前六時と前後二時間)、東三条殿へにわかに行幸された。主上、普段おめしになっている御引直衣で、腰輿を使われた。神璽・宝剣を執りて、御輿に進まれた。お供の人々には、関白忠通御事、内大臣実能公、左衛門督(基実、右衞門督)公能、頭中将公親、左中将実定、少納言入道信西、春宮学士俊憲、刑部少輔貞德、中務権太輔季家、大舎人頭家行、上総杜俊信、越中守正俊、藏人治部大輔雅頼、大外記師業、この人々がお供した。上下の武士どもは、記すには及ばない。内裏で義朝、強者どもの中に立ち、扇に紅の日が昇る模様の描かれたものを開き、使って言うには「我は生まれて、こういう場面に出会うのは幸いだ。私の合戦では、朝廷の権威を怖れて、思うように振る舞えない。今、宣旨を得て朝敵を平らげ、賞に預かる事は家の面目でもある。武芸をこのときに発揮し、命をただ今捨てて、名を後代に挙げ、賞を四損に施せ」と喜んで叫んだ。

その時、後白河天皇は義朝を御前に召されたが、赤地の錦の直垂に烏帽子を引き立て、大鎧の脇立てに太刀を佩き、弓を脇にはさんで参った。少納言入道を通じて、合戦の進め方を召し問われた。義朝は畏まって申し上げるには

「軍においては、数々のやり方がありますが、問題なく敵を随えるのは、夜討ちに過ぎた者はありません。なかんずく、左府の権威をもって、南部の信実、玄実を大将に、吉野・十津川の、指矢三町 遠矢八町の連中を千余騎連れて、鉄を平に延ばして、楯の面に付け、さまざまな構えをして、今夜、富家殿の見参の後、明日の卯辰の刻(午前五時から九時の間)に新院の御所へ参るべきでしょう。義朝の舎弟、為朝は、勇猛な兵です。吉野法師、奈良法師を待ち、為朝は大将になってこの内裏へ罷り向かうでしょう。彼は十万騎の勢を指し向へられても、彼らが箭前には叶わないでしょう。金を延べて楯の面を覆っても、立ち向かえないでしょう。その上、明日ならば、兵は疲れて、物具に隙間が生じ、隙が出来るでしょう。それなので合戦は夜がいいでしょう。この内裏を清盛などに守らせて、義朝は討手を給わって、時を移さず罷り向かい、彼らに先立って勝負を決します」と申し上げた。

少納言入道は薄染めの直垂に、小狐という太刀を佩いていた。仰せを承り、御前の簀子縁に進み出て申し上げた。

「この事は真にその通りです詩歌管弦は我ら臣家がたしなむところです。その道も暗いですし、まして武勇合戦の道はなおさらで、一切、あなたの計らいに任せます。朝威を軽く見るものは、天命に背くのではないのか。早く凶徒を追討して、逆鱗を休め奉れ。特別な忠があるならば、日頃申すところの、昇殿は疑いなかろう」と申せば、義朝は

「義朝は合戦の場に罷り向かって、命を全うすることを考えないので、死んだ後は何になりましょう。ただ今許されない昇殿は、いつ期待することができましょうか」と、強引に戒壇を上ると、少納言入道は「これはどうしたことだ。狼藉だ」と言うと、主上は声を立ててお笑いになった。面白がられたご様子だ。総じて由々しく見えた。少納言入道、重ねて言うには

「先する時は人を制し、後にするときは人に制せられると言う古事に記された金言にも叶う。一人も内裏に留めず、兵をすべて動員して罷り向かえ」と申し含めた。聞くものは耳を澄ましていた。義朝のもうすこと、また信西の返答、いずれも畏れ多いものだった。(絵・左と右下。白旗、赤旗。源平は両陣営に分かれ、源氏同士、平家同士でも戦った)

明ければ十一日、寅の刻(午前四時頃)と決めた。内裏からは兵がひしめいて競って向かおうとする。新院の御方には、ただ今、敵が寄せてくるとも思し召さずにおられるようで、左大臣殿、為義を召して静かに御問答があった。

明ければ十一日、寅の刻(午前四時頃)と決めた。内裏からは兵がひしめいて競って向かおうとする。新院の御方には、ただ今、敵が寄せてくるとも思し召さずにおられるようで、左大臣殿、為義を召して静かに御問答があった。「今の世の情勢は、どうあるべきと考える。合戦の事はよくよく計らいなさい」

仰せを蒙って、申し上げたのは

「御所の兵をもって、どうして支えきれない事がありましょうか。この御所を出、給わないならば、合戦となれば先ず為義が命を捨て、その後、勝負はあるでしょう。もしまた、この御所が落ちるほどならば、南都へ渡らせ参らせ、宇治橋を引き外して防ぐことです。それが猶叶わなければ、東国へ下られて相伝の家臣が力を併せ、都へお返しされるでしょう」と、頼もしく献策した。

左大臣殿が仰せられるのは「為義が重々申すのは、もっともだ。ただし、我が君(崇徳天皇)は天照大神四十七世の正統な御子孫、太上法皇(鳥羽法皇)第一の皇子です。怖るべきことに、文武共に欠け、学術・技芸に関する能力、一つもお持ちでない四宮(鳥羽天皇第四子、雅仁親王=後白河天皇)に位を越され給う事は、神慮の御誤りか。期待した人々の遺恨、ただここに有り。このとき如何なる御計らいもなければ、いつの時をかを期しさせ給うべきだった。汝等、樊噲(はんかい)の思い=漢の劉邦が項羽に謀略で殺されそうになった時、命を懸けてこれを防いだ=を実践し、命を軽くする事、鴻毛のようにして、莫大な勲功を誇りなさい」と仰せられる。誠に為義の申状、左府の仰せごと、隙がなく聞こえた。

新院の御方には、左大臣殿、各々しずしずと支度をして、武者所の近久を召して「内裏の様子を見て参れ」と言って「こちらから寄せるのを待っているか。それより、向こうから押し寄せてくる様子でもあるか」と状況を窺わせられると、近久、間もなく走り帰って「すでに今にも押し寄せてくる様子です。兵どもは馬に乗ってます。義朝はただ今、半頭(=はつぶり=額から頬を覆う鉄の防具)をかけて、黒馬に黒倉を置いて手を鞍に掛けて、こちらへ向かうところです」と申し終わらないうちに、西面の川原に、鬨の声を着くって押し寄せた。

新院の御方には、左大臣殿、各々しずしずと支度をして、武者所の近久を召して「内裏の様子を見て参れ」と言って「こちらから寄せるのを待っているか。それより、向こうから押し寄せてくる様子でもあるか」と状況を窺わせられると、近久、間もなく走り帰って「すでに今にも押し寄せてくる様子です。兵どもは馬に乗ってます。義朝はただ今、半頭(=はつぶり=額から頬を覆う鉄の防具)をかけて、黒馬に黒倉を置いて手を鞍に掛けて、こちらへ向かうところです」と申し終わらないうちに、西面の川原に、鬨の声を着くって押し寄せた。御所中、騒ぎ罵って「為朝は良い計画をしていたのに」と言ったけれど、力は及ばない。筑紫の八郎が言うには「為朝の申したのは、この事です」と言い合った。為朝、康弘、藏人=天皇をお守りする=であれ、と仰せられる。勇んで合戦をさせない狙い度と思える。門々ひしひし徒固めた。

内裏から向かう兵は、義朝、清盛が大将。義朝は二条を東へ向かう。清盛は、明ければ十一日、東塞がり(陰陽道でこの火は東に向かうのは凶)、その上、朝日に向かって弓を引く恐れがあると、三条へ下がり、賀茂川を東に押し渡り、東堤を上り、北を指して寄せた。二条河原の東堤の西の端に、北へ向かって控えた。義朝は大炊御門川原に、河より西に、東に向かって控えた。家成中納言の宿所の前にも、少々、者どもが控えていた。

義朝に会い従う手勢のものは、乳母子の鎌田次郎正清、を始めとして、川原の源太、近江国からは佐々木の三郎秀義、八島冠者、美濃国からは吉太郎、平野の平太、尾張国からは熱田の大宮司は舅なので、自分は上らず、家の子郎党を送り込んだ。三(参)川国からは設楽の兵藤武士、遠江からは横路、勝間田、井の八郎、駿河国からは入江の右馬允、三郎、奥州の十郎、奥津の四郎、相模刻からは大庭平太景義、同三郎景親、山内須藤刑部丞俊道、子息須藤滝口俊綱、海老名の源太季定、波多野次郎吉道、

安房国からは安西、金摩利、沼の平太、丸の太郎、上総国からは介八郎広経、下総国からは千葉介常胤、武蔵国からは豊島の四郎、安達四郎遠光、中条の新五、新六、成田太郎、箱田の次郎、川上太郎、別府の次郎、奈良の三郎、玉井の四郎、長井齊藤別当真守、同三郎、横山からは悪二、平山六二、源五二郎、熊谷の次郎直実、榛沢六郎成清、粟飯原と猪俣からは岡部の六郎、近平六、河匂三郎、手墓の七郎、児玉からは庄の太郎、同次郎、村山からは金子十郎家忠、仙波の七郎、山口六郎、高家からは河越、諸岡、秩父武者、

上野国からは瀬下の四郎、物射の五郞、岡下の介、那波の太郎、下野国からは八田四郎、足利太郎、常陸国からは中宮三郎、関次郎、甲斐国からは志保見の五郞、同六郎、信濃国からは舞田近藤武者、桑原の安藤二、安藤三、木曽忠太、弥忠太、下根の井の太野田、根津新平、熊坂の四郎、志津摩野太郎、同小次郎を始めとして、郎党、乗り替え用の馬を扱う従者は考慮外として、主立った者ども、二百五十余騎で馳せ向かう。

清盛に会い従う手勢の者どもは、舎弟常陸守頼守、淡路守教盛、無官大夫経盛、嫡子中務少輔重盛、二男安芸判官基盛、郎党には筑後左衛門家貞、同新左衛門貞能、新兵衛尉家季、余三兵衛景康、薩摩右馬允、兵藤滝口兼季、同小太郎兼道、八幡美豆左近将監、同太郎、同次郎、河内草香の授、源大夫、伊勢国からは旧市の住人伊藤武者景綱、伊藤五、伊藤六、白子党の者ども、伊賀国からは山田小三郎是行、昭弥次郎、中しの三郎、備前国からは難波三郎経房、同四郎光兼、備中の瀬尾太郎兼康を始めとして、都合その勢六百余騎で馳せ向かう。

兵庫頭源頼政に相従う兵は、渡邊党の省播磨次郎、子息授の兵衛、続の源太、与の右馬允、競の滝口、丁七唱、清、濯を始めとして、百騎には超さない。

陸奥新判官義康勢も百騎、隠岐判官維繁百騎、周防判官季実勢も百騎、兵判官実俊七十余騎、佐渡式部大夫重成の勢六十余騎、和泉右衞門尉信兼七十五騎、総じて御方はしかるべき人と数えられる兵ども、一千五百余騎が揃った。我前へと争って馳せ向かった。その中に頼政が進み出て、春日の末の門へ馳せて寄せた。

(保元物語 上 終わり)