焼物の町・伊万里

![]()

江戸時代、有田や伊万里周辺で焼かれた磁器は、伊万里港から日本各地はもとより、遠くユーロッパまで運ばれた。伊万里焼というものはなく、有田焼も伊万里焼でも船積みされた伊万里港の名から「伊万里焼」といわれていた。今では江戸時代の伊万里産を「古伊万里」といい、現在は、伊万里焼といえば伊万里産の磁器のことをいう。その代表が「伊万里鍋島焼」だ。

江戸時代、有田や伊万里周辺で焼かれた磁器は、伊万里港から日本各地はもとより、遠くユーロッパまで運ばれた。伊万里焼というものはなく、有田焼も伊万里焼でも船積みされた伊万里港の名から「伊万里焼」といわれていた。今では江戸時代の伊万里産を「古伊万里」といい、現在は、伊万里焼といえば伊万里産の磁器のことをいう。その代表が「伊万里鍋島焼」だ。

昔、鍋島藩の御用窯で有田の民窯から優秀な技術を持った陶工を集め、その技法を秘密とし、漏出を厳しく制限するため、険しい山に囲まれた大川内山に窯を開いた。

焼物に興味を持つ人は多く、深い知識を持つ人も大勢いる。素人がいろいろうんちくを語るより、伊万里とは、どんな町なのか、出合った人の話や写真で紹介したい。

|

|

|

|

|

|

|

![]()

<コース>

伊万里市内

|

佐賀県の西部、伊万里川と有田川に挟まれ、市街は2つの川が合流、海に注ぐ河口付近に位置する、人口約6万弱の町である。かつて磁器を船積みした港周辺には工業団地の整備がすすめられている。 |

|

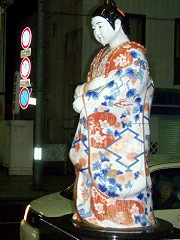

JR筑肥線の終点伊万里駅からメインロードの「駅通り」を北へ辿ると伊万里川だ。この駅通りの交差点や伊万里川にかかる橋の欄干には、丸みをもった大きな壺(伊万里色絵楼閣山水文大壺)や古伊万里人形、中国風人形などが飾られている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

江戸時代の末(1820年代)に建造された白壁土蔵造りの陶器商家を復元し整備したものが「海のシルクロード館」だ。内部には、肥前窯で生産された陶磁器や、ろくろ・絵付けが体験ができるコーナーの他、市民が所蔵する古伊万里や千石船の模型などが展示されている。 |

|

一方、「陶器商家資料館」は同じ江戸後期に建てられた犬塚家で、伊万里津(港)で屈指の陶器商だった商家だが、昭和63年(1988)市に遺贈された。内部は古伊万里や大正時代の伊万里川周辺の写真などがある。両家は隣り合っている。 |

|

|

|

|

伊万里川を見下ろす高台に鎮座。急な石段を登る。主祭神は橘諸兄で社を守る狛犬は天保11年(1840)作だ。伊万里神社の境内にある「菓祖中嶋神社」は“お菓子の神様”として知られている。その昔、垂仁天皇の命を受けて常国より不老長寿の木の実を持ち帰り、伊万里の地に最初に植えた田道間守命(たじまもりのみこと)が祀られている。その木の実とは「橘」の実で、柑橘の原生種といわれている。 |

|

|

|

|

森永太一郎氏は、慶応元年(1865)伊万里の商家に生まれたが6歳で父を亡くし、家は没落、母は再婚、そして親戚の間を転々とする恵まれない少年期を過ごした。 |

|

|

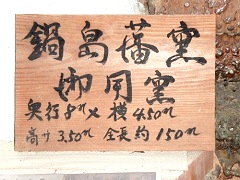

1675年佐賀鍋島藩は藩窯を有田から大川内山へと移し、より優れた技法により、より高い品質の保持と推進に努めた。そしてこうした高品質な技法は門外不出、他に漏れないようにと、険しい山に囲まれた地形を利用し、入り口には関所までを設け、高い技術を持った職人たちを厳重な監視下に置いた。 |

|

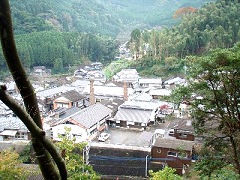

伊万里市の中心部から県道251号線を南へ約2km。墨で描かれた山水画のような岩山に囲まれた谷あいに大川内山の集落がある。 |

|

|

近くには、陶工たちを厳しく監視した関所が復元されている。少し上ると右手には大駐車場がある。これより徒歩だ。 |

|

|

|

どんご岩、屏風岩などと名付けられた山に向かって、窯元が建ち並ぶ。石畳の小道に各窯元独自の作品を紹介するコーナーや焼物を店内いっぱいに並べた直販店が続く。通りには昔ながらの木造建築の家も少なくなく、煉瓦造りの煙突がいかにも窯元の町の雰囲気を漂わせている。伝統的な形での鍋島伊万里の白磁や染め付けから現代風の作品までが店先のウィンドウを飾る。 |

|

|

|

|

|

|

|

窯元街を見下ろす東斜面には、江戸時代の「お経石窯跡」という古窯跡や焼物の破片などで作られた現代アートやオブジェが飾られた遊歩道や、焼物の行程を再現し展示する陶工の家などがあり、山の上には展望台もある。 |

|

中国から陶工として日本へ来て、この大川内山の初期に窯を開いたという鍋島金仙窯の主は74歳、15代目の鍋島伊万里焼き職人と自負されている。 |

|

|

|

|

|

今も、手回しの蹴轆轤(けろくろ)で1300度の高温で焼いた「青磁罅焼き」の作品がむき出しの棚に、ところ狭しと並べられている。100万円単位の値段のついた茶碗や壺などもかなり無造作に置かれている。 |

|

|

|

|

偶然に見つけた窯元だが、パンフレットやガイドブックなどでは全く紹介されていない。 |