�@�@

�i2�j �i2�j

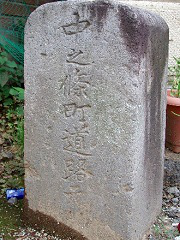

�Q�n����Ȓ��V��������c�A�Еi���A�������o�ĉF�s�{�܂ł̖�150�����A���V������l���A��n������������

200����

�]��̃R�[�X�ł���B

���Ă̌�ʂ̗v�ł��������V������A���É���ƕ���ŌQ�n���ł͖������l�������A���܂Ɏc��{�\�_�ƁA

���b�̘H��

�H��Ȃ�����c�s�ւƉ���B

����17�������z���A�_�Ƃ̐���Ȑ�ꑺ��ʂ蔲����B�Еi���͔����ւ̓��ƕ����ꍑ��120�����������ւ�

���B�j�̎R�A

���T���Ɠ������������̌i�ς߂Ȃ��炢��͍������A���������𑖂蔲���ĉF�s�{�ւ̃h���C�u���B

���R�[�X��

�a��|�i����353�����j�|���V���|��n����E�l�������|���V���|�i����145�����j�|���R���|���c�|�i����120�����j

�|����

���������|���s�|�i����119�����j�|�F�s�{

�s����200����

�����V���j����������

�a�����25�����A���É���ւ̓��̓r���ɂ���A��ȑ������̊J�����ꏊ�ɂ���B�̂����ʂ̗v�Ղł������B�c�O�Ȃ���

���݂́A�����̗��j��Y�͏��Ȃ����A�Â��_�Е��t�ȂǁA���Ă̐Ղ��c�����ł���B

���̂قڒ����ɂ����������̌����́A����18�N�i1889�j�ɊJ�Z���ꂽ����ȑ�O���w�Z�Z�ɂ̕ۑ��C�����s�����a57�N�i1982�j

�A���܂�ς�������́B

���m���̔��ǂ͖�������̗m���w�Z���̂܂܂ŁA�����ɂ͌��n����ߐ��܂ł̎�������6,000�_���W�߂��W������Ă���B

1�K�͓����̋����̂܂܁A����������̂���܂Ŏg��ꂽ����֎q�A���ȏ����ނȂǂ��W������A���w�҂̒��ɂ͉��������v

���o�����l�������悤���B���w�҂����Ȃ��Ƃ��ɂ́A�ْ�����ē����Ă���邱�Ƃ�����B

�a�����25�����A���É���ւ̓��̓r���ɂ���A��ȑ������̊J�����ꏊ�ɂ���B�̂����ʂ̗v�Ղł������B�c�O�Ȃ���

���݂́A�����̗��j��Y�͏��Ȃ����A�Â��_�Е��t�ȂǁA���Ă̐Ղ��c�����ł���B

���̂قڒ����ɂ����������̌����́A����18�N�i1889�j�ɊJ�Z���ꂽ����ȑ�O���w�Z�Z�ɂ̕ۑ��C�����s�����a57�N�i1982�j

�A���܂�ς�������́B

���m���̔��ǂ͖�������̗m���w�Z���̂܂܂ŁA�����ɂ͌��n����ߐ��܂ł̎�������6,000�_���W�߂��W������Ă���B

1�K�͓����̋����̂܂܁A����������̂���܂Ŏg��ꂽ����֎q�A���ȏ����ނȂǂ��W������A���w�҂̒��ɂ͉��������v

���o�����l�������悤���B���w�҂����Ȃ��Ƃ��ɂ́A�ْ�����ē����Ă���邱�Ƃ�����B

�����قɂȂ��Ă��鋌�E��ȑ�O���w�Z

�����V�̈�Y

���̒��S���ɂ���u���H���W�v�͑吳8�N�i1919�j�ɓ��H�@����߂��A�e�s�����Ɉ���Ă邱�ƂƂ��ꂽ�B�������N�_�Ƃ�

�Ċe�s�����Ƃ̋����𑪂����B

�����A�Q�n���ɂ�206�̒��������������A���ݎc����Ă�����̂�40��O��ƕ����B���V���H���W���c������B��25�����A

����30�����ƈӊO�ɏ��������̂��B

���V���̓��H���W

�����c�ƏZ��

�@�@ �@�@

�̂̏h�̕�����c���u���䉮�v�B���܂͉c�Ƃ��Ă��Ȃ����c�ƁB�]�˖����̌���

���̒��𑖂鍑���ɉ����Č��B�]�ˎ��㖖���̌����ŁA�����N�Ԃɂ͑���̖�E�ɂ��A���������w�̋��ƁB

����A���䉮�́A�ȈՍٔ����O�ɂ���q��5�����̗��فB�������ߒ��V���͒�����A�Ŗ����A�ٔ����A�o�L���Ȃǂ�

�u�����

�����X�ƂȂ�,�ׂ̒�������K���l�X�𔑂߂��B�ʂ�ɖʂ����i�q�˂�u���l�h�v�������̏h�̖ʉe���̂����B

�ǂ������

���ڈ���Ŕ���

���̂ŁA�����̂���l�͒��̂ЂƂɐq�˂�Ƃ悢

���x��Z��

�x��Z��B��^�{�\�_��

���̒��S������k�֖�15�����A���V���s�͂���̑哹�ɂ���Z��B���̒n���̖�����߂����Ƃō]�˖����̌��z�B

�\���́A�ؑ�2�K���āA

�����A���ꉮ����̑�^���ƁB���z�̗l���͗{�\�_�Ƃ�2�K�͗{�\�Ɏg��ꂽ�B1�K�̔������߂�y�Ԃɂ�4�����̔n����

����悤�ɂȂ�

�Ă���B�n���g�����^���Ƃ��c��ł����Ƃ����B

�哹�́A����h�i�a��j�Ɛ{��h�i�V�����j�����ԎO���X���̘e���҂ł������B

��Ȑ�̑����ȂǂŖ{�����ʂ�Ȃ����́A�z��̕Ă□�X�Ȃǂ��^�Ԑl�������A�����x����̑O��ʉ߂����B���w��d�v

���������B

�����i����ׂ肢���j

�����ɂ����������~�̋���

�x��Z��̂���哹�ׂ̗��u����ׂ�v�Ƃ����������n���̑�������B����37���Ƃ������~�̋��Œm���Ă��邪�A

�����̉Ђɂ���A���̒��͋ƂȂ��Ă��܂����B

�������A�����͉����œ�k18�����̎}��L���Ă���B�u���̉��j�v�Ƃ������郂�~�̖���100���قlj������Ƃ����

�u���v�Ƃ���

���₪����B���̒n���ɂ́u��Ȏ��c�v�̖��b������A�������̈�B

�u���̐́A���̋���́A���܂̔{������傫���������B���̊�͓G�����̗�������l�ɁA�G�̋��ꏊ����������A

�Ⴂ���������炩�������ƁA�ƂĂ����邳�������B�����Ŏ�������2�ɐ����B2�ɂȂ����̈���͎R���z�����L��

��̉������ɔ��B�������Ƃɔ���͌��̂�����������̂ŁA�����ł����邳������ׂ舫���������v�Ƃ����B

�@�@ �@�@

����ׂ�B�K����ɂ���B�@�@ ����ׂ�̕Њ���H�Ƃ�����u����v�i����)

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�ʔ����b�������̂ŁA���̂���Њ����T�����������ւƑ������B���d�������Ă����V�l�ɐq�˂�ƁA������ł�

�u����v�Ƃ����̂��������Ă��ꂽ�B

����n����Ǝl������

��n�������⓻

���z���đ��Âɒʂ���v�H�ł���A�_���̋������É���ŗ{�������l���A�A��ɗ�����邱�Ƃ����������Ƃ����B�L�ܗ���

���f���

���F�����̏_�炩�����Ƃ��āu���Â̎d�グ���v�Ƃ����Ă����B

�Â��͖ؑ]�`���A����������Ȍ�A���m�����łȂ����쒷�p�i���w�ҁj�A���w�ҁE�̐l�̎�R�q���瑽���̕��l�n�q�ɂ���

���ꂽ���j���鉷�B

�@�@�@ �@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ϑP�ق͎l������̖����ł�����

�l�����M���B�����[������

��ɐ����Ă���

�@�@�@

�l���i���܁j�����͑��ÁA�ɍ��ۂƂƂ��ɏ�юO�����ɐ������鉷��B�u�l���A���܂�̕a�Ɍ����v�Ƃ����A

���q���ォ���m��ꂽ����ł���B

��M�z���������̒��ɂ���A�O�����R�Ɉ͂܂ꂽ�C��700���̈ʒu�ɂ���B

���\4�N�i1691�j�ɓ����������Ă��̂��͂��܂�Ƃ����ϑP�ق͏��a5�N�i1930�j3�K���āA�O�g�E2�K���Ă̎R���͏��a

11�N�Ɍ�����ꂽ�B1�K�̗���́A�吳���}�l�X�N�l���̃A�[�`�`�̑�������Ă���B�i���o�^�L�`�������j

�l����̉��A����������

�ɂ���u��t���v�͂Ȃ��Ȃ�����Ȃ��a�C�������A�ꂵ�݂���~���Ă����ƐM�����Ă����t�ڗ����@����

���u�������B�i���w��d�v������

�@ �@ �@ �@

�l������̉��A��������t���͍��w��̏d���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���R�O���_�Ђ̐����i���R���j

�����c���v���U

�u���[�x���[

���c�s�X���p�X���Đ�ꑺ�ցB�����R��w�i�ɓc���n�т��L���鑺�́A���܋r���𗁂тĂ���B����64����������

�u���c���v���U�v�͊֓��ł͐l�C�����L���O�g�b�v�A4�N�A�����L�^���Ă���u���̉w�v�Ȃ̂ł���B�u���̉w�v

�͒N�ł����R�Ɉ��S��������x�e�����B�i�ŋ߂̓L�����s���O�J�[���h���n�Ƃ��Ē����Ԓ��Ԃ��邽�߁A

���ɂ���͂��߂��j�B�����A�g�C�������X�����������u���̉w�v���A�l�X�̉��l�ς̑��l���ɂ��A���ꂼ��

���I�Ŗʔ�����Ԃ����o����悤�ɂȂ��Ă����B

����10�N�Ɋ��������Ƃ����c���v���U�́A�ʐ�5�w�N�^�[���̕~�n�ɒn���_�Y���������t�@�}�[�Y�}�[�P�b�g���͂��߁A

�r�[���H�[�A�u���[�x���[���ŐH�ו���Ƃ������Ԃ�����B������肵���X�y�[�X��A�����̂悤�ȕ��͋C���l�C��

�~�[�g�H�[�Ȃǂ��ꂼ��Ɨ����������ŁA�������̓��Y��������Ă���B���̑��A���X�g�����A���Ώ�������A

�~�n�����A����ꂽ�閧��������Ȃ��B

�������̑�

�@�@�@ �@�@�@ �@�@ �@�@

��Ղ��傫������A���͂��琅���������ސ����̑�@�@�@�@�����̑�S�i

�@

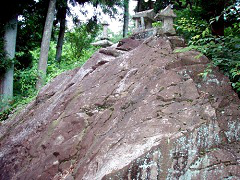

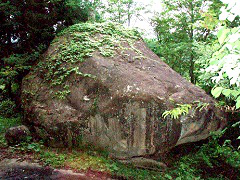

�Еi��̒����������k�J�ɂ���B���������ɒ��ԏ��݂₰���X������A��������100�i�߂��K�i������B����30���A

������7���̑ꂾ���A���グ��̂ł͂Ȃ��A�̗�������`���̂��B�u���^�ɐZ�H���ꂽ��̊���ڂɐ�̐���

�z�����܂��悤�ɗ������������B

���̓V�R�L�O���Ɏw�肳��Ă���B�萠�������Ȃ��̂Ő��ۂɂ͋߂Â��Ȃ����ƁB

�@�@ �@�@

�i���ɂ͍��̏d�v���`�������������@�@�@�@�@�@�@�@�@�Еi���̃����R�V�X���B

�u���ǂ��Ղ�v������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@

���ۏ������Ɠ��������R

���������R�i�W��2,578���j�͉������𒆐S�ɑO�����A�ܐF�R�A�ȂNJO�֎R��L���銈�ΎR�ŁA���a27�N���Ō�̕���

�ł���B

�ۏ��������牜�����R���t�߂܂Ń��[�v�E�F�C������B���[�v�E�F�C�I�_�ɂ́u�V��̑����v�i�����j������B����

2,000���R���t�߂܂ł̓����������[�v�E�F�C�͕Г�15���A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@

���[�v�E�F�C���猩����������R�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���[�v�E�F�C�I�_�̑���

��������������

�@�@�@ �@�@�@

���������R�o�R���̓�r�R�_���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�j�̎R�i��r�R�j�o�R���B�R�����_��

�Â�����M�̎R�Ƃ��Ė������j�̎R�i�W��2,484���j�̎R�[�ɍL���鍂���A�Ώ���s����e�z�A�����Čk�J�̎��R�i�ς́A

�l�G���ꂼ��̍ʂ��Y���A�K���l�Ɋ�����^���Ă����B

�܂��A���E��Y�ɂ��o�^���ꂽ���Ƌ{�A�։���

���͂��߁A���X�̐_�Е��t����j������������B�u���������Ȃ���Ό��\�Ƃ͂���Ȃ��v�Ƃ�����قǓ��{���w�̊ό��n�Ȃ̂ł���B

�����E��r�R�_��

�����E��r�R�_��

�Z���ɕ���ꂽ���������z����ƁA�������E���L���肾�����B���̌ΔȂ֒������͉J���~��ŃL���̒����瓒�̎�

���p�������n�߂Ă����B�ΎR�ɂ�鉁���~�ߌ��B�ΐ��ɗ����{�̔����͂ꂽ��A���Ɏ������̒����{�[�g�������ԁB

�ΔȂɂ͓�������������B

�@ �@�@�@ �@�@�@ �@���̎��ւƗ�������k���@�@�@�@�@���{����@�@�@

����ꃖ��

�j�̎R�i�ʖ� ��r�R�ӂ��炳��j�̐����A�W����1,400���ɍL���镽�R�n�B�j�̎R�̕��ɂ���Ăł����Ώ��Q��

�������A���N�ɂ킽��y�����������A�����ɂȂ����B���̐́A�j�̎R�Ɛԏ�R�̐_�l���������Ƃ����`������

��ꃖ���������t�����B���܂��܂ȓ��A���̕���Ƃ��Ēm����B�ؓ��̗V����������B

�@�@ �@�@

��ꃖ���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��ꃖ������j�̎R

�����T����

�����j�̎R�̉����~�ߌA���̕�̂Ƃ�������j�̎R���Ζʂɉf���A�W��1,250���Ƃ������n��

������{���\����̂ЂƂ��B�Ώ�ɂ̓q���}�X��j�W�}�X�ނ�A�V���D�ł̌Ώ㏄�肪�ł���B

�ΔȂɂ́A�̖��̗R���ƂȂ������T�����L��B

�@�@�@�@ �@�@�@�@

�j�̎R(��r�R�j�������C�ɉe�𗎂Ƃ��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���T��

�������̑�E�،��̑�E���ڂ̑�

�����̑��́A�j�̎R�̊��������ɕ��o�����y���`���������́B�������ނ悤�����ȗ��ꂩ�痳�̓��Ƃ��������t�����B

�������班�����ꂽ���ԏꂩ���500���A�k�J����������B���Ă͑�̗������琅�̗����邳�܂����邱�Ƃ��ł������A

����35�N�i1902�j��̏㕔�����A���܂͗������������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@�@�@ �@�@�@ �@�@�@�@ �@�@�@�@

�،��̑�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����̑�

�،��̑�

�͒��T�����痬���B��̗��o���A��J��ɂ����B����97���̐�ǂ��痎���A���i��������\���ƌĂ��

�����������ꗎ����B������Ƒ��܂��đs��Ȍi�ς��݂��Ă���B�����ƂƂ��ɍ����ɏオ�鐅���Ԃ��ɁA������

�邱�Ƃ�����B

�،��̑����ɁA����͍����������X���i����119�����j��H���F�s�{�s���ւƓ���B���}���`�b�N�X���̏I�_��

����A�n�܂�ł�����F�s�{�s���ɂ́A��C�푈�i1868�j�̐�Ŏ���ꂽ�B

�F�s�{��̖{�ۂ̓y�ۂƘE������19�N�i2007�j��������Ă����B

�@�@ �@�@ �@ �@

TOP�֖߂�

|