四国西部ドライブ(4)

清流四万十川流域

![]()

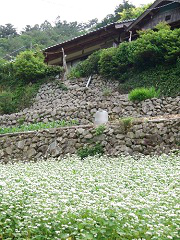

平成17年4月、旧中村市と土佐村が合併して四万十市となった。市内を貫流する川は、日本最後の清流

ともいわれる四万十川で、吉野川に次ぐ四国第二の大河だ。全長196km、四国山地の標高1,336mの入

不山(いらずやま)の東斜面1,200m付近源流点を持つ。そこから蛇行を繰り返しながら多くの支流を

集めて大河となり土佐湾、太平洋に注ぐ。

本流上流にダムがないため、水質もよく、四国随一の鮎の漁場としても有名。流域には欄干がなく増

水時には、水に沈む「沈下橋」が21本、支流を含めると47本も架かり、四万十川独特の景観をつくり

出している。

ダムもなく河川工事などが行われていない、本来あるべき川の姿である四万十川沿いを遡った。さら

に高知市から四国を縦断して、瀬戸内海を渡り福山へと戻った。

|

|

|

|

|

|

|

![]()

<コース>

四万十市・中村町−(県道340号線)−(国道441号線)−西土佐・江川崎−(国道381号線・土佐街道)−

窪川−(国道56号線)−高知市−(高知自動車道)−(高松自動車道)−さぬき豊中IC−善通寺−

(国道11号線)−丸亀市−坂出IC−(瀬戸中央自動車道・瀬戸大橋線)−倉敷JCT−(山陽自動車道)

福山市 全行程約300km

|

四万十川を見下ろす小山の上に、山内一豊の弟、康豊の居城であった。元和元年(1615)一国一城令により 廃城になったまま、以後再建されることはなかった。わずかに残された石垣が近年発見され現在は、城跡の 一画に、愛知県の犬山城をモデルに建築された城で資料館となっている。 どに4本しか残されていない七星剣、幕末の志士、坂本龍馬らと親交があった樋口真吾の日記のほか、郷土 展示されている。 |

四万十川橋(赤鉄橋) 「日本最後の清流」と四国が自慢する四万十川は、川幅も広くあたりを緑に囲まれておだやかに流れていた。 今、日本中の河川はダムと、護岸工事されたコンクリートに覆い尽くされているのだから、この手つかず自然 の河川は憧れでもあると同時に、未来に残してもらいたい風景の一つでもある。 |

|

ここで河川敷に作られたテニスコートが見え「アレッ」と思う。「自然のままの川の流れ」がキャッチフレー ズだったはずだが、やはり市民の憩いのためには仕方がないことか。横目で通り過ぎると、鬱蒼と茂る木立の 中に狭い道を辿ると最初の沈下橋「今成(佐田)沈下橋」に着いた。 |

|

沈下橋とは、急峻な山々に囲まれ、無数の支流が流込む大河四万十川は、増水時には想像を超える水量となる ため、流されないように川に橋を沈めてしまうように設計された欄干のないコンクリートの橋をいう。人々の 知恵が生んだ沈下橋は、もっとも四万十川らしい風景として紹介されている。 |

|

●佐田沈下橋

四万十川最下流で最長の沈下橋で、観光客には馴染み深く、夏のシーズン中にはかなり賑わう。 から車で行くことができるが、国道沿いではないので注意)。河口から数えて一つ目の橋「佐田沈下橋」に 出合う。全長約270m、幅は4m20cm。 |

|

欄干がないこの橋を車が通る。対向車とのすれ違いはできないため、川向こうからくる車に気をつけ、譲り合おう。 。ただし、観光シーズンは大勢の人が往来するので車の乗り入れは危険だ。 |

|

●三里沈下橋 三里橋。観光船がくぐっていった 、また川沿いの道が狭いため、訪れる人は少ない。 号線と交差する川登大橋の下、川登の集落を抜けた。 |

|

●高瀬沈下橋 高瀬橋を渡る。ハンドルを誤れば川へ |

|

●鵜の江(勝間)沈下橋 「釣りバカ日誌」の撮影現場で知られている。 げに話す。「みんな上手に流されるのか死者などはでないね」。 |

|

「一昨年の台風の時は、ほら、あの大きな木が2mほど水面に出ていただけだった」と老人が指さす大樹は川岸 の高台の上にある。橋からなんと5m以上の高さもある。穏やかな流れからは、想像を絶する水量だ。初夏には ホタル見物客で賑わう。「このごろはホタルもめっきり減ったね。河原に草が生えているだろう、数年前まで はなかったよ、水が汚染されている証拠だよ」。 |

|

水の透明度はたしかに期待外れの感がある。 しかできないまま、老人と別れ、次の橋へと向かう。 |

●岩間沈下橋 河口より40kmも上流へ上ると、ポスターやテレビに登場し、写真撮影に人気のある四万十川を代表する風景 がある。カーブを描いた川に一筋の橋を見下ろすビューポイントは岩間の集落に入る手前の国道441号線からだ。 次の集落網代には赤い鉄製の津大橋が架かり、対岸には愛媛県の景勝地「滑床渓谷」に続く支流目黒川が合流 している。 全長 120m、幅3m35cm。 |

|

さらに広見川(吉野川)の大河や江川、長沢川の支流を集めながら流れる四万十川。長生沈下橋、宇和島と土佐 を結ぶJR予土線鉄道の半家(はげ)付近では鉄橋、半家大橋と並んで中半家沈下橋などを通り過ぎた。 ことを思い出した。 |

|

|

河口から、もう60kmも走ったが確かにコンビニはおろか、一軒の 食堂もなく自らの不用意を嘆いていたところ、突然「うどん」の看 板が目に入り車を駐めた。 「あと一時間もすれば、あの鉄橋をトロッコ列車が走るよ」と食堂 のおばさんがいう。 四万十川を渡るトロッコ列車の撮影ポイントだとも教えてくれたが、 待たずに先を急いだ。 |

|

“コイのぼりの橋渡し”(川の両岸からこいのぼりを吊す)。今では多くの地方の川で初夏に見られる光景だが、 四万十川の十和(とうわ)が元祖。発祥の地という碑まで立てられていた。十和は四万十川中流域でアユ、 ウナギ、エビなども多く生息し ていると聞いたが、アユが解禁されても釣り人の姿はなかった。川べりに住む漁師の話では「水質が悪化した のでアユもウナギも激減だよ」と残念がっていた。 |

|

十和田村十川は川渡し鯉のぼり発祥の地。 街路灯も鯉のぼりだ |

|

四万十川とウナギ屋 |

|

十和から支流である大久保川谷へハンドルを向けた。狭い谷間を上ること約13km。さらに支流、大道峡谷へと続 く。一帯は江戸藩政時代、そして昭和の初期の2度にわたって杉と桧が植林されたところである。時代を経て植林 された地域を複層林といい、この複層林は日本最古という。 下ると、倒木もそのままの自然林と滝の水音だけの世界だ。まるで龍の住み家のように霊気さえ感じられるとこ ろでもあった。 |

|

蝶も健在です(大道) |

|

流れは穴蔵のような淵に落ち込む(龍神淵 |

十川の東から愛媛県境への大道渓谷には

伝説の平家村がある

|

子が伺えた。 |

|

|

|

四万十川も源流に近い土佐大正町にこの2つの沈下橋が架かる。ともに昭和30年代に建設されたもの。どちらも

国道381号線から見ることができる。 ちなみに最古の橋は昭和10年に架けられた窪川の一斗俵沈下橋である。そして本流の一番上流にある橋は 中土佐町大野見にある高樋(たかひ)橋だ。この橋のたもとにある立て看板には「この川を汚す者打首獄門 に処す」とある。だが、残念なことに日本最後の清流と言われる四万十川にも汚染という悪魔の足音は、す でに聞こえている。 |

|

|

|

源流は愛媛県との県境近く、高知県高岡郡津野町にあり、源流点には「源流の碑」も立つが、一般的に 四万十川源流といわれているのは国道381号線沿いの窪川あたりといわれている。 から、地図をしっかり頭に入れておかないと混乱しそうだ。数々の沈下橋を訪ねながら上流に向かっ て長い距離を走ってきたはずが、再び土佐湾近くへ戻ってくるのだから。 |

|

|

|

|

|

土佐の須崎市から高知市へ。さらに北に抜ける高知自動車道を経て高松自動車道へ。香川県の霊場、弘法大師 の生誕地である善通寺や、 天守閣、大手門などが国の重要文化財でもある丸亀城に立ち寄り、瀬戸大橋を越えて出発点に戻った。 |

|

|

|

|

|

チワ造りのコーナーもある

チワ造りのコーナーもある

龍馬生誕地

龍馬生誕地