東北地方で割拠した豪族の中央政府に対する反抗。そして政府側で戦ったのは中尊寺建立で知られる藤原三代の初代清衡。豪族を制覇して繁栄の基礎を築いた。京・鎌倉とは離れた地方での熾烈な勢力争い。源氏興隆の大立て者、八幡太郎義家は後三年の役で大活躍してのし上がった。

雁行の乱れ

後三年の役で源義家軍は金沢柵に攻撃をかける。守る清原軍は精鋭30騎を芦原に潜ませ、不意打ちを狙った。義家軍が接近したとき、突然、清原軍付近で雁が列を乱して飛び回った。

「伏兵有り」

義家は下知を飛ばして芦原に攻撃を仕掛けた。雁の群れが飛行を乱さなかったら、さしもの義家も危うい所だった。綺麗な弧を描いて飛行する雁が列を乱したことで、この古事は“雁行の乱れ”として語り継がれている。

◆戦いの状況

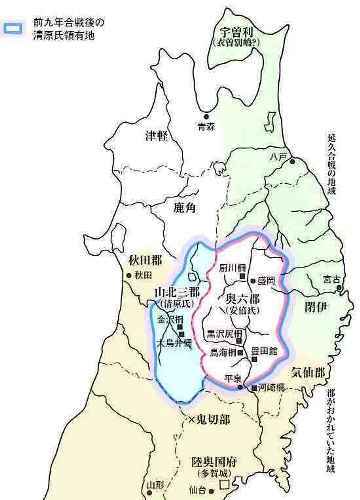

前九年後三年の役は平安時代(782年~1190年)の中頃から終わりに近い、1050年以降に東北地方で戦われた。先に起こった戦いは、前九年でいったんは治まり、その後、再び勃発したのが後三年役。中央政府(朝廷)に逆らったのが前九年で、武士同士が主導権を争ったのが後三年の役だ。

【前九年の役】

平安時代の中頃に陸奥(東北地方)の奥六郡を支配していたのは安倍氏で、中央政府・朝廷が要求する貢賦(こうふ)=税金のようなもの=を納めず安倍頼時の代になり、次第に勢力を増して、衣川の南へと進出した。陸奥の支配者とはいえ、朝廷を無視、の勢いを放置する訳にもいかず、朝廷側は陸奥守・藤原登任(ふじわらなりとう)に安倍氏を攻めるよう命じた。しかし、登任軍は敗れたため、朝廷は1051年(永正年)源頼義を陸奥守に任命し、鎮守府将軍も兼務させた。部門の雄、名将の登場で頼時は帰順して反抗は治まった。

しかし、安泰は長続きしない。頼義が任期満了の年に、頼時の子、貞任(さだとう)が人馬殺傷の嫌疑で罰せられようとしたのを不満として反抗。朝廷も改めて頼義討伐を命じるなど混乱が続いた。貞任、宗任らは反抗を止めず、1057年には頼義軍を破る勢い。衣川の南を侵食した反抗軍の中には物資調達までやる始末。これを頼義は制止出来ず混迷のうちに新たな国司が任命されたが、現地の武士は新国司に従わず、頼義が引き続き指揮を執ることになった。

ここで頼義は出羽仙北の豪族清原氏に接近し、援軍を得て反抗する貞任などの軍勢を小松柵、衣川関、鳥海柵、そして厨川柵を落とし貞任を殺し、宗任らを降伏させた。頼義は朝廷から伊予守、長氏、義家を出羽守、武則を鎮守府将軍に任じた。この役で頼義は東国武士団に手厚い恩賞を付与する努力をした古都で、武士団からの厚い信頼を受け、固い結束、信頼関係が出来上がったと言われる。

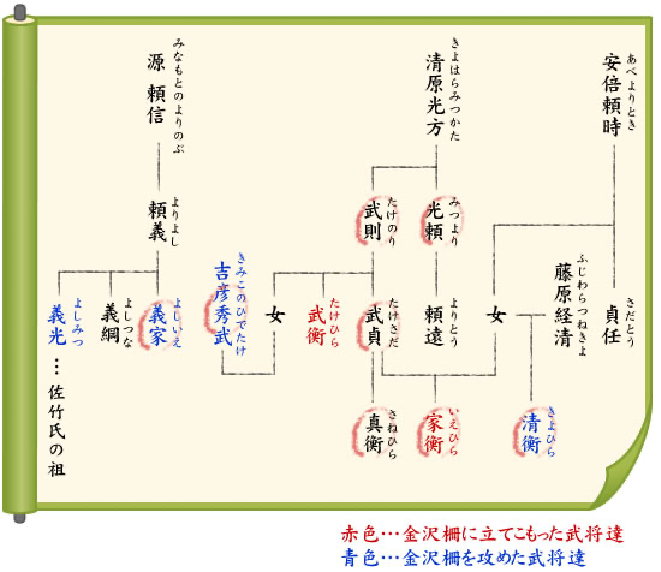

【後三年の役】

清原氏は武則が鎮守府将軍となり、思いもかけずに東北での勢力拡大のチャンスを得た。安倍氏の領域だった地域

そこへ源氏の戦闘的武士団の長、源義家が1083年(永保3年)陸奥守となって赴任し、騒動に介入。真衡を助け、清衡。家衡を敗走させた。これで落ち着くかと言う時に、義家が助けた真衡が急死して仕舞った。敗走した清衡、家片は義家の計らいで奥六郡を二分して分け当てたが、今度はその取り分で両社の間で争いが起こった。さらに義家が清衡を助けて家衡を攻めたが、大雪のために撤退。これを知った家衡の叔父・武衡が家衡につくなど、親族での争いが続いた。

「雁の隊列の乱れで敵の伏兵を知った」古事は、義家が武衡郡を攻めた時の逸話だ。このほかにも義家の弟、新羅三郎義光が義家の加勢に官職をなげうって都から駆けつけたことなど、源氏の結束力が顕著になっていく戦いでもあった。朝廷はこの戦を義家の私闘と解釈して恩賞などはなかった。奥州の勢力は清原氏のものまでを含めて清衡が継承。平泉の本拠を構え、平泉藤原氏三代にわたる栄華の根拠をを築いた。

(参考データ、及び絵図などは、横手市観光協会、横手市公式ページ、国立美術館、ウイキペディアなどによる)

金沢柵を攻める景正軍

中央の権力が、漸く地方を支配する力、組織力を持ち始めた頃、関東から西を抑えた朝廷は、独自の生き方を続けて来た東北地方の豪族へと、支配を拡大していた。地方それぞれが力を持ち、朝廷の権力支配のもとに税金を納め、人を出してバランスを保ってきたが、中央の支配力が地方豪族を明らかに上回るようになったのが、前九年の役=1051年(永承6年)~1062年(康平5年)=、後三年の役=1083年(永保3年)~1087年(寛治元年)=の結果ということになる。古代から中世へー。そんな日本列島の支配形式の変化と重なり合ったのが、前九年,後三年の役となる。

戦はいつの時代でも悲惨で残酷なものだが、古代から中世の戦いは残酷ではあってもいかにも人が戦い、そこにいる人々の息吹が聞こえて来るようだ。

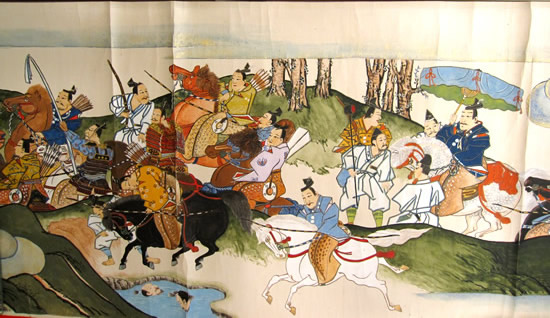

○…陣頭に立ち激を飛ばして進軍。そこへ一本の矢。景正の

右目に突き刺さる。部下の一人が景正の顔を足で押さえ矢を引き抜こうとするのを振り払い、自ら引き抜いて進んだと伝えられる。

両軍勇士の一騎打ち

○…切り立った崖に囲まれた金沢柵は守りが強い。藤原清衡、弟の義光が同盟軍をつくり2万人の大軍で攻めたが膠着状態となった。1087年のことだった。籠城するのは清原家衡、武衡以下3千人。膠着状態を打破しようと両軍が「勇士を一人ずつ出して一騎打ちをさせよう」と言う提案に賛同し、長刀を振るっての一騎打ち。右の武士団中央で馬に乗っているのが義家。

攻めあぐむ義家=右・旗の下、に向かって、沢山の矢がの突き刺さった台上から義家を罵倒する藤原千任(ちとう)。いわく「お前の父、頼義は先の合戦で安倍貞任を攻めきれず、清原と武則将軍の力を借り、漸く勝った。その恩を忘れて柵を攻めるとは、恩を仇で返す暴挙」と大声で繰り返した。

引っ立てられる千任

罵声を浴びせた千任は捕まり、舌を金床で引っ張られる。

木に吊された千任

舌を抜かれ後ろ手に縛られ、木につるされた千任。義家に向けた罵倒の代償は大きかった。

義家の前に並べられた清原方のクビ

座る義家(左)に武衡、家衡らのクビを示し、従った有力武士48人のクビが晒されている(中央)。

凱旋する義家

傘の下、ゆったりと馬に乗る義家。この勝利で奥州は制圧され、中尊寺で知られる藤原三代が黄金の文化とともに繁栄する。義家の活躍で源氏の勢力は拡大し、頼朝は鎌倉幕府を開くに至る。