①信頼・信西不快の事 ②信頼、信西を亡ぼさるる議の事 ③三条殿へ発向付けたり信西の宿所焼

き払ふ事 ④信西の子息闕官(けっかん)の事 ⑤信西出家の由来付けたり除目の事

⑥信西の首実検の事付けたり南都落ちの事並びに最後の事 ⑦信西の首大路を渡し獄門にかけられ

る事 ⑧六波羅より紀州へ早馬を立てらるる事 ⑨光頼卿参内の事付けたり清盛六波羅上着の事

⑩信西の子息遠流に宥めらるる事 ⑪院の御所仁和寺に御幸の事 ⑫主上六波羅へ行幸の事

⑬信頼方勢ぞろへの事 ⑭侍賢門の軍の事

=上終わり=

①信頼・信西不快の事

遙か昔から今に至るまで、王者の人格を讃えるのは、日本、中国の古代朝廷を見ると、文武二道が先ず評価されている。文はさまざまな政を助け、武は四方にいた異民族の進入を抑えた。そういうことで、天下を平和に保ち、国を治めるには、文を左、武を右にするのをよしとする。文武両道を生かすことだ。例えば人の両手のように。一つも欠けてはいけない。まして末代の流れの中だと、人は奢って朝廷の威令を疎かにし、民の心は荒くなり、野心を持つようになる。良く用意をして、特に選んで褒めるのは、勇ましく精悍な者どもである。

遙か昔から今に至るまで、王者の人格を讃えるのは、日本、中国の古代朝廷を見ると、文武二道が先ず評価されている。文はさまざまな政を助け、武は四方にいた異民族の進入を抑えた。そういうことで、天下を平和に保ち、国を治めるには、文を左、武を右にするのをよしとする。文武両道を生かすことだ。例えば人の両手のように。一つも欠けてはいけない。まして末代の流れの中だと、人は奢って朝廷の威令を疎かにし、民の心は荒くなり、野心を持つようになる。良く用意をして、特に選んで褒めるのは、勇ましく精悍な者どもである。そう言うことで、唐の太宗文皇帝は、ひげを切って薬を焼いて功臣に与え、血を含み疵を吸って戦士を労れば、戦士の心はその恩義に仕え、命は義によって軽くなれば,兵は自分の身を殺すことを厭わず、ただ死に至ることを願って戦うと聞く。自ら手を下さなくても、志を与えれば,人みな従うという。

近来、権中納言兼中宮権大夫、右衛門督藤原朝臣信頼卿という人がいた。天照大御神に仕え天孫降臨で地上に降った神、天児屋根尊の御苗裔、中関白道隆の八代の後胤、播磨三位すえたかが孫、伊豫三位仲隆のしそくだ。文でもなく、武でもなく、能もなく、また、芸もない。ただ朝恩だけを誇り、昇進にかかわらず,父祖は諸国の受領のみ得て、年が経ち年齢が高くなって後に、わずか從三位まで昇進したが,これは近衛府・藏人頭・后宮の宮司・宰相の中将・衛府督・検非違使別当、これらをわずか二三ヶ年の間に這い上がって、歳二十七、中納言・衛門督に至った。

一の人の家(摂政、関白の家柄)の家嫡ならば、このような昇進はするが、凡夫にとっては、いまだこのような例を聞かない。官の道だけではなく、また俸禄も心のごとくだった。家に絶えて久しい大臣の大将に望みをかけて、いかにもかたじけなく、大げさな振る舞いばかりする。見る人を目をむき、聞く人は聞いたこともないので驚く。中国の春秋時代に衛の王に寵愛された臣・弥子瑕を過ぎ、唐の玄宗に寵愛された安禄山も超えるほどだった。おいしいので、食べかけの桃を主君に食べさせる罪も恐れず、ただ栄華だけを望み、誇った。

その頃、少納言入道信西という人が居た。山井(やまのい)三位永頼卿八代の後胤、越後守季綱の孫、進士藏人実兼の子だった。儒者の血筋(儒胤)を受けて、儒者の学業を伝えずなかったと言う事だが、いろいろな道を学んでいたので諸事には明るかった。漢の時代に分類された幾つもの流派を渡り歩いて学び、九流を含めた一派を率いる学者になった。

当世無双、大変勝れた才能を持っていた。後白河院の御乳母紀二位の夫なので、保元元年からこの方、天下の大小事を心のままに指示して、伝統が絶えたものを掘り起こし、廃れた道を復興し、延久の例に任せて記録所を置き、訴訟を裁き、理非を調査して決定する。天子の決断に私はないので、人の恨みも残らなかった。

世の中を素直で飾り気のないようにし、君を理想的な姿に奉った。延喜・天暦の二朝にも恥じない。藤原義懐、惟成が花山天皇の三年にわたる治世を助けたが、それをも超える忠誠だった。内裏は久しく修造されていなかったので、殿舎は傾き、楼閣も荒廃していた。牛馬を放牧したり、雉やウサギの遊ぶところとなっていたのを,一両年中に作り直して、御遷幸となった。

外郭は重々しく頑丈な大極殿、豊楽院、諸司、八省、大学寮、朝所(参議以上の日尾tが海蝕する場)に至るまで,花の垂木、雲をもとにした飾り、大きな構えなどを、立派に遅れもなく作り上げた。日数をかけない慌ただしい建設だったが、民の負担もなく、国庫からの支出もなかった。公卿以下の文人が集まって正月に行う詩歌の宴、諸国から力士を集めて相撲を取らせる行事は、久しく絶えていたが復活させた。詩歌、管弦の遊びも折に触れて催すようになった。内裏の儀式は昔に劣らず盛んになった。義礼なども昔通りとなった。

保元三年戊寅八月十一日、主上(後白河天皇)は位を退き、御子の宮にお譲りになった。尊宮とは二条の院=左=のこと。しかし、信西の権勢もさらに強力となり、飛ぶ鳥も落ち、草木もなびくばかり。主上の信頼卿への寵愛といずれが勝るとも言いがたく、他に肩を並べる人もなかった。どんな天魔が二人の心に入り込み、競い合う心と入れ替わったのだろう。

保元三年戊寅八月十一日、主上(後白河天皇)は位を退き、御子の宮にお譲りになった。尊宮とは二条の院=左=のこと。しかし、信西の権勢もさらに強力となり、飛ぶ鳥も落ち、草木もなびくばかり。主上の信頼卿への寵愛といずれが勝るとも言いがたく、他に肩を並べる人もなかった。どんな天魔が二人の心に入り込み、競い合う心と入れ替わったのだろう。その仲不快、信西は信頼を見て、どうしてもこれを「天下を危ぶめ、世上をも乱そうとする人だ」と見てしまい、なんとしてでも抹殺しなければと思うけれど、当時無双の寵臣のうえ、人の心も知りにくいので、打ち解けて話し合う友人もいない。ついででもあればと、相談するのをためらっていた。信頼もまた、何事も心のままになるので、この入道を鬱陶しい事だと思い、機会があれば抹殺しようと案じていた。

上皇が信西に仰せられたのは「信頼が大将になりたがっているけれどいかが考える。必ずしも昔から大将になれる家柄ではないけれど、そうした者が時によっては大将に昇進する事もあったと伝え聞くが」と仰せられた。信西が心の中で「これは、この世を損じてしまうわ」と嘆かわしく思い、申し上げた。

「信頼などが大将になるなどと、誰が望むのでしょう。君の御まつりごとは、官位の任命が優先されます。叙位・除目に具合の悪いことが出てくると、上は天聞に背き、下は人のそしりを受けて、世の乱れとなります。その例は漢家本朝に比類は少なくありません。その例として、阿子丸の大納言宗通卿を、白川院が大将にしようと考えられたけれど、寬治(年号)の聖主、堀河天皇はお許しにならなかった。故中御門藤中納言家成卿を、旧院(鳥羽上皇)が『大納言にしようか』と仰せられたけれど『諸大夫が大納言になることは、絶えて久しいです。中納言に至ったことさえ罪作りなのです』と、諸卿、いさめ申し上げたので、思し召しは留められた。せめての御志しか、年の始めの勅書の上書きに『中御門新大納言殿へ』と書かれたのを拝見して『真の大臣・大将になるよりも、なお過ぎたる面目です。御志のほどのかたじけなさよ』と、老いの涙をもよおしたと承っている。

古は、大納言、何をもって大事とお考えになり,臣もおざなりにしないよう、お諫めしたのだろう。いわんや近衛大将をや…。三公(太政大臣、左大臣、右大臣の総称)には列するが、大将経ない臣のみがある。摂政・関白、英才の人々も、この職をその家柄での最高とする。信頼などが身を以て大将を汚せば、ますます奢り極めて、反逆を企てる臣となり、天のために滅ぼされないことには、どれほど不便に思し召すことか」と、いさめ申したけれど、君はもっともだと、思し召した御気色もなかった。信西はせめてのことに、大唐・安禄山が奢った昔を蒔絵にして院にお目にかけたけれど、実際にお考えになることもなかった。

信頼は信西がこのように讒言したことを聞いて、出仕もせず、伏見源中納言師仲卿と語り合い、伏見という所に籠もりながら,馬を駆けさせる事に身を慣らし、力業を鍛え、武芸の稽古をしていた。これ、ことごとく信西を抹殺するためだった。

②信頼、信西を亡ぼさるる議の事

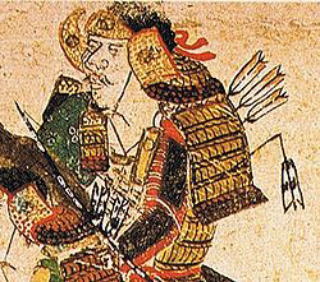

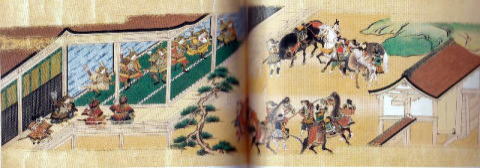

信頼は子息新侍従信親を清盛の婿にして、清盛とと近づいてから、平家の武威をもって本意を遂げようと思うのだが、清盛は大宰大貳である上、大国を沢山給わっている。一族みな朝恩を誇り、恨みはないので,まさか同意はしないだろうと思い、源氏左馬頭義朝=絵・右下=に接近した。義朝は保元の乱れ以後、平家に役職などで差を付けられていた。平家に対して不快な気持ちを持つ者と思い、近づき寄って懇ろのこころざしを通わせた。

信頼は子息新侍従信親を清盛の婿にして、清盛とと近づいてから、平家の武威をもって本意を遂げようと思うのだが、清盛は大宰大貳である上、大国を沢山給わっている。一族みな朝恩を誇り、恨みはないので,まさか同意はしないだろうと思い、源氏左馬頭義朝=絵・右下=に接近した。義朝は保元の乱れ以後、平家に役職などで差を付けられていた。平家に対して不快な気持ちを持つ者と思い、近づき寄って懇ろのこころざしを通わせた。見参して「信頼をこのようにすれば、国をも庄をも望み通りにし、官位の上昇も考慮する、天皇の意向に子細はない」と言い含めると「このように内外なく仰せられる上は、とにかく御所存に従って、大事をも承りましょう」といった。

新大納言経宗をも仲間に入れる。中御門藤中納言家成卿の三男越後中将成親は、後白河院お気に入りの者なので、これも仲間に引き入れ、また母が二条天皇の御乳母だった別当惟方をも仲間にした。中でもこの別当は、信頼卿の母方の叔父だった。その上、弟尾張少将信俊を婿にしていたので、ことさら深く頼りにされた。

このようにつながりを巡らして、すきを窺っているところに、平治元年十二月四日、大宰大弐清盛は宿願があったので,嫡男左衛門佐重盛を連れて、熊野へ参詣に出掛けた。こういう時を得て、信頼は義朝を招き、「信西は紀伊二位の夫なので、天下の大小事を心のままにしている。我が子の官職を引き上げ、好きなように与え、信頼方に対しては、火を水とも言い、事実を曲げて悪く伝え、上にへつらう入道だ。この者が長くのさばれば、国を傾け、世の乱れる災いの元になる。君もきっとそのように思し召されているが、特別な機会がなければ、御戒めもない。そこで、貴殿の方は、最後はどういうことになりましょうか。よくよく考えられるべきでしょう」と語りかける。

このようにつながりを巡らして、すきを窺っているところに、平治元年十二月四日、大宰大弐清盛は宿願があったので,嫡男左衛門佐重盛を連れて、熊野へ参詣に出掛けた。こういう時を得て、信頼は義朝を招き、「信西は紀伊二位の夫なので、天下の大小事を心のままにしている。我が子の官職を引き上げ、好きなように与え、信頼方に対しては、火を水とも言い、事実を曲げて悪く伝え、上にへつらう入道だ。この者が長くのさばれば、国を傾け、世の乱れる災いの元になる。君もきっとそのように思し召されているが、特別な機会がなければ、御戒めもない。そこで、貴殿の方は、最後はどういうことになりましょうか。よくよく考えられるべきでしょう」と語りかける。これに対して義朝が言うには「六孫王(清和源氏の祖)から頼義朝まで七代。弓矢の芸を持って反逆する者どもを戒めて、武略の術を伝え、敵軍の陣をも破って来た。しかし、去る保元の乱れに、一門は朝敵となって、味方、親族など類輩はことごとく誅伐され、義朝一人になってしまった。清盛も内々、私の所存だけは知っているでしょう。これは承知の上の事なので驚くには当たりません。このように頼み仰せられれば、御大事に出会い、好機があれば当家の浮沈をかけて試みてみることは本望です」と信頼に肩入れする事を約束した。

信頼は大いに喜んで、厳めしい造りの太刀一振りを取り出して、「喜びの始めに」と引き出物として義朝に与えた。義朝は畏まって罷り出るところへ、白黒の馬二匹、金銀などを張った鏡鞍を置いて引き立てられてきた。夜陰の事だけれど、松明を振り上げさせて馬を見ると「合戦のいでたちに、馬ほど大事なものはない。このすぐれた馬で、どんな陣でも打ち破れないことはあるまい。周防判官季実・出雲守光基・佐渡式部大夫重成などにも、お伝え願いたい。これらは、内々に伝える事柄だと承知して下さい」と申し置いて席を立った。

義朝は宿所へ帰った。信頼卿は日頃、準備してきた兵具、鎧五十両(組)などを、追いかけるように義朝の許へ送り届けてきた。

③三条殿へ発向付けたり信西の宿所焼き払ふ事

このように隙を窺っていて、同九日夜、丑の刻(午前2時)に衛門督信頼卿・左馬頭義朝を大将として、その勢五百余騎、院の御所三条殿へ押し寄せ、四方の門を囲んだ。衛門督信頼は馬に乗りながら南の庭に立ち、大声を挙げていう。

このように隙を窺っていて、同九日夜、丑の刻(午前2時)に衛門督信頼卿・左馬頭義朝を大将として、その勢五百余騎、院の御所三条殿へ押し寄せ、四方の門を囲んだ。衛門督信頼は馬に乗りながら南の庭に立ち、大声を挙げていう。「この年来、人に勝り御恩をこうむっていますが、信西の讒言で、誅せられると言う事を承っています。甲斐なき命を助けようと,東国方へ罷り下りました」と言うと、上皇は大変に驚き「そう言うが、何者が信頼を亡き者にするのだ」と、仰せも終わらないうちに、兵共は御車を指し寄せ、急いで御車に乗られるよう、荒い声で申し上げ「早く御所に火を懸けろ」と声々に叫んだ。

上皇は慌てて御車に乗り込まれた。御妹の上門院も同じ御所にいらっしゃるので、同じ車に乗られた。信頼・義朝・三保・光基・重成・季実らが、御車の前後左右を囲み、大内裏へお連れし,書籍を書写して収めておく一品御書所に押し込めた。重成・季実が、近く侍って君を守護した。

中でもこの重成は保元の乱れの時、讃岐院が仁和寺の寛遍法務の坊に籠もっていらしたときに、守護していて、やがて讃岐へ御配琉の時に、鳥羽までお供した者だ。

「どういう宿縁なのだろうか,二代の君を守護し奉るとは」と心ある人は話し合った。

三条殿の有様は言うもおろかだった。門々を兵共が囲み、所々から火を懸けたので、猛火、虚空に満ち、暴風が起こり、煙が舞い上がった。公卿、殿上人、局の女房たち、いずれも信西の一族なのだろうと、射伏せ、斬り殺した。火に焼かれまいとすれば矢に当たり、矢に当たらないようにすると火に焼かれた。矢を恐れ、火を悲しむ者は,井戸の中へ飛び込んだ。下になった者は水に溺れて助からず、上になった者は折り重なって、激しい風に焼け、灰、燃え杭に埋まって、助かる者はさらになかった。

秦の始皇帝が造営した阿房宮が炎上したときには,后妃、采女が身を滅ぼすことはなかったと聞く。この仙洞(上皇の御所)の炎上では、公卿、殿上人が命を落としたことが悲しい。衛門尉(えもんのじょう)大江家仲、左衛門尉平康忠の二人が、首を矛で貫いて、侍賢門に捧げた。

同夜の虎の刻(午前四時)に信西の姉小路西洞院と言う宿所を焼き払う。ただし、これは大内の兵共の下人の仕業と言われた。この三、四年は治世が安定し、都会も田舎も戸締まりを忘れ、喜び楽しみ、酒宴なども催され、上下とも家を並べて建てていたので、所々の火災によって、周囲の民衆も安心できなかった。

「これは何という世の中だ」と嘆くのだった。

④信西の子息、闕官(けっかん)の事

少納言入道信西の子息五人、官職を解かれた。嫡子新宰相俊憲、次男播磨中将重憲、権右仲弁定憲、美濃少将修憲、信濃守惟憲などだ。会議を取り仕切ったのは、花山院大納言忠雅ということだった。また、京中に噂されたのは、「衞門督は、左馬頭をかたらって,御所三条殿を夜討ちして火を懸けている間、上皇、天皇を煙の中から出さなかった」と言うもの。また、「大内へ上皇、天皇の御幸、行幸は出来なかった」とも言われた。

少納言入道信西の子息五人、官職を解かれた。嫡子新宰相俊憲、次男播磨中将重憲、権右仲弁定憲、美濃少将修憲、信濃守惟憲などだ。会議を取り仕切ったのは、花山院大納言忠雅ということだった。また、京中に噂されたのは、「衞門督は、左馬頭をかたらって,御所三条殿を夜討ちして火を懸けている間、上皇、天皇を煙の中から出さなかった」と言うもの。また、「大内へ上皇、天皇の御幸、行幸は出来なかった」とも言われた。大殿(全関白、藤原忠通)・関白殿(藤原基実)大内へ駆けつけた。大殿とは法住寺殿、関白殿とは中殿(父忠通と弟基房の間の関白なので、中殿と呼んだ)のこと。太政大臣師方・大宮の左大臣伊通以下、公卿・殿上人北面の武士にいたるまで、我先にと駆けつけた。馬車のすれ違う音、天に響き、地を揺るがした。万人が慌てた様子だった。

播磨中将重憲は、清盛の婿なので、十日の夜、六波羅へと逃げ込んだのだが、大内から盛んに呼ばれたので、力及ばず六波羅から出て行った。播磨中将は、検非違使の手に渡され「清盛が居たなら、このように差し出すことはあるまい。六波羅の人々が熊野に参詣していた事が、重憲の不運だった」と思った。

博士判官坂上兼重、播磨中将を六条河原で受け取り、大内へ入ると越後中将が細かく状況を聞き、すぐに成親に預けた。新宰相俊憲は出家したと言われる。美濃少将修憲は、宗判官信澄を頼りにして出頭したが、別当にその旨告げると,信澄が預かった。信濃守惟憲は、髻を切り。検非違使教盛を頼みにして出頭したのを、これも別当に話して預かった。

⑤信西出家の由来付けたり除目の事

そもそも少納言入道信西は、南家博士だが、高階経敏の子になって、権勢のある家に入ることになったが、儒官にもならず、その家でもなかったので、太政官の事務官=弁官=にもならず日向前司通憲の名で鳥羽院に召された。

あるとき通憲は御所で「少納言をいただけませんか」と申し上げたところ、上皇は「この官は摂政・関白などになるなどして、下されるものだ。さて、どうしたものか」とわずらわせてしまったが、直接に申し上げたことなので、お許しがあったので、間もなく出家して、少納言入道と呼ばれるようになった。

昔はこのように官を大事にしたが、今は藏人、衞門佐、弁官の三食を兼務し、藏人の頭を経て、その子供は弁官七人の中に加わり、公卿にいたって中少弁になる。昨日の楽しみ、京の悲しみ、思えば夢、幻なり。諸行無常のことわりは、目の前に現れた。吉凶はあざなえる縄のごとしと、今こそ思い知られた。

同十四日、出雲守光保、内裏に参って「少納言入道の行方を尋ね出しました」と申し上げると「首を斬れ」と仰せられ、承って帰ってきた。

そうしているうちに、去る九日の夜、潅頂=功労を称して官位などを授与=が行われた。院内を支配し、一品御書所に押し込めたてまつるほかは、特別なことがないので、兵どもを励ます狙いだと噂された。信濃守、源重成、佐渡式部大夫などだ。

多田藏人大夫源頼範、摂津守になる。前左馬頭源義朝、播磨守になる。右兵衛佐は頼朝。左兵衛尉・藤原政家、鎌田兵衛(清浄により改名)。左衛門尉・藤原政家、鎌田兵衛(政清が改名)、左衛門尉・源兼経。左馬助、うあすただ、左馬允い為仲など。

このように甚だしく勧請が行われなければ、大宮左大臣伊通公が言うには「どうして井戸を役職に就かせないのだろう。井戸こそ多くの人を殺したのだ」と言うと,聞く人はみな笑った。

⑥信西の首実検の事付けたり南都落ちの事並びに最後の事

同十六日卯刻、大炊御門よりにわかに火が出て「敵が寄せてきて火をかけた」と騒ぎになったが、そういうことはなく鎮まった。大内裏東のはずれ、郁芳門の前だったので慌てるのもやむを得なかった。

同十六日卯刻、大炊御門よりにわかに火が出て「敵が寄せてきて火をかけた」と騒ぎになったが、そういうことはなく鎮まった。大内裏東のはずれ、郁芳門の前だったので慌てるのもやむを得なかった。同日、出雲守光保はまた内裏にやって来て「今日、少納言入道の首を斬って、神楽岡の宿舎に持って来ました」と報告したところ、信頼、惟方が同じ車に乗って神楽岡へ出向いて確かめた。信頼は日頃の怒りが今、やっととけた。

西光は去る九日、夜討ちの事をかねて内々に知っていたのか、様子を伝えようと、院の御所へ参上したが、折から管弦の遊びをされていたので,その興を冷ましては、面白くないだろうと思い、ある女房に子細を話して帰ってきた。

侍を三,四人ほど連れて大和路を下り、宇治を通り、田原の奥、大道寺という自分の所領に着いた。この人は天体を見て吉凶を占う天文淵源を極めて、推条(易占い)は掌を指すようだったが、運はこのときに尽きた。

三日先だって出た天変を、今夜初めて見つけた。木星が寿命死にあり、忠臣は君に代わると言う天変だった。強い者は弱く、弱い者は強く、上は弱く,下は強し。このとき我が命を失って、君に代わり奉ろうと思う心に気づいた。

十日朝、右衞門尉成影は馬に乗ってか駆けていく時、木幡峠で禅門(西光)が召し使っている牛馬を扱う男が、とんでもなく慌てて現れた。

「なにごとだ。おい、何事があった」と聞くと、その男は涙を流して「何事とはどういうことですか。京中が暗闇になっているのに。衞門督殿、左馬頭殿が大勢で三条殿へ夜討ちをかけました。間もなく火をかけたので、院内も煙が充満しているとも言われます。また、大内へ御幸行幸されたとも伝わってきています。同夜の虎の刻、姉小路殿も焼き払われました。この夜討ちも、入道殿(西光)を討とうとするためだと、京の人は言っています。この様子を告げようとやって来たのです。入道殿はどこへ行かれたのです」と言うと、成景が思うには「身分の低い者は困ったものだ。人がきちんと問わない時に、一時の苦しみを逃れようと、後日の大きな問題を考えず、知らせるのは良くない」と思い「殊勝にも良く来た。入道殿は春日山の後ろ、これこれの所に居られるぞ。どれほどの夜討ちの事を強く感じられることか。急いで行け」と教えて行かせ、後ろ姿も見えなくなると,大道寺に駆け戻り、この様子を話すと,身が滅びることを考えず、ただ、主上・上皇の御事をいたわられた。

「信西にが代わらずに、誰が君をお助けするのだ。急いで我を埋めろ」と、穴を掘り、回りに板を立てて埋められた。

「死ぬ前に敵が探し当ててきたら、自害をするので、刀を持ってこい」と言うと,成景は泣く泣く腰刀を抜いて渡した。四人の侍どもは,それぞれ髻を切って埋めた。

「最後の御恩に法名を戴きたい」と面々が言うと「お安いことです」と右衞門尉成景を西景、右衞門尉師実は西実、修理進師親は西親、前武者所師清は西清と各々,西の字に俗名の一字を添え、このように付けた。京にいる左衛門尉師光も、この事を聞いて出家し、西光と呼ばれた。

少納言入道の埋まったのは十一日だった。同十四日、光保の郎党、木幡という所に用があって行くと、木幡山の峠で、飼われていた馬に良い鞍を置き、舎人とおぼしい者が引いて出てきた。泣いて腫れた顔をみて、怪しいと思い声をかけた。

「誰の馬だ」と聞くと、暫くは答えなかったが、引き据えて「首を斬るぞ」と責めると、下郎の悲しさで「少納言入道の馬です。京へ引いて上るところです」と言う。この男を前に立て,田原が奥に行ってみると、土を新しく掘り返した所があった。すぐに掘ってみると自害して埋もれた死骸があった。その首を斬って持ち帰った。

⑦信西の首大路を渡し獄門にかけられる事

同十七日、宮本判官季経以下の検非違使、大炊御門河原で、信西の首を受け取り、大路を引き回し、東の獄門の前にある樗(おうち)の木に掛けた。京中の者たちは身分の上下を問わず市を成すように集まってこれを見た。

同十七日、宮本判官季経以下の検非違使、大炊御門河原で、信西の首を受け取り、大路を引き回し、東の獄門の前にある樗(おうち)の木に掛けた。京中の者たちは身分の上下を問わず市を成すように集まってこれを見た。その中に濃い墨染めの衣を着た、隠遁して年を経たような僧が居た。この首を見て涙を流して言うには「この人がこのような目に遭う、その咎は何事なのか。天下の明鏡が今割れたようなものだ。誰が昔を見、今を考えるのか。老子の書物を読むときには、世襲の儒者も口をつぐみ、言葉で教える仏教も、それと対する密教の深い教えを講義する時も,悟りを開いた僧侶が頭を傾けていたのだ。この人を良く知っていたなら、国家もますます安泰だったのに。おもねり、へつらう臣にほろぼされて、忠義で賢かったと言う名前だけを残すのはなんとも空しい。朝廷の敵でもない人の首を引き回して獄門にかける先例はあるのか。罪科はどんなものなのだ。前世の業、現世の行いを現世のうちに報いを受けるなど、誠に計りにくい事だ」と、夜も恐れず,人にもはばからず,言葉にして泣くと、これを聞いた人達は、皆涙を流した。=右車の上は引き回され、獄門にかけられた信西の首=

紀二位の心の中を思いやると、誠に愛おしい。入道の行く末を知らないで,嘆く心も類もないが、死骸を掘り起こして首を斬り,大路を引き回し,獄門の木に掛けられたと聞いて,どんなことを思うだろう。海山とも頼み奉る君は、取り込められていて、月日の光さえご覧になれない。

僧俗十二人の子息はそれぞれ召し置かれ、死生はいまだに決まっていない。

「我も女の身ではあるけれど,どんな目に遭うのだろう」と、伏し沈んで泣き続けた

⑧六波羅より紀州へ早馬を立てる事

そう言う事態の中で、清盛は熊野参詣の途上、切り目の宿に居るときに、六波羅の早馬が追いついた。使者が言うには「衞門督殿・左馬督殿は去る九日の夜、院御所三条殿へ押し寄せ、火をかけ、院内は煙の中を出られなかったと言うことです。また、大内へ御幸行幸されたとも言われます。少納言入道の御一門はみな焼け死に給うなどと言われています。この事は日頃から準備していたのでしょう、源氏の郎従ども京中に上り集まって居ます。少納言入道の身上までは分かりません。御当家もいかがか、などとささやかれています」と報告した。

そう言う事態の中で、清盛は熊野参詣の途上、切り目の宿に居るときに、六波羅の早馬が追いついた。使者が言うには「衞門督殿・左馬督殿は去る九日の夜、院御所三条殿へ押し寄せ、火をかけ、院内は煙の中を出られなかったと言うことです。また、大内へ御幸行幸されたとも言われます。少納言入道の御一門はみな焼け死に給うなどと言われています。この事は日頃から準備していたのでしょう、源氏の郎従ども京中に上り集まって居ます。少納言入道の身上までは分かりません。御当家もいかがか、などとささやかれています」と報告した。清盛は一族や仕える者たちは一カ所に集め

「この事、どう対処するか」と評定した。清盛が言うには「ここまで来たけれど,皇室の一大事。京を出て来た以上、先達だけを吉野に参らせて下向するより他はない。ただし、兵具もないのをどうするかだ」と言うと、筑後守家貞は「少々は用意しております」と言って、長櫃五十合、日頃は何を入れてあるのか人に走らせず、一行から少し後に付いて担がせていたのを呼び寄せ、蓋を開いてみればいろいろな鎧、太刀、矢などを入れていた。竹の担ぎ棒五十本は、節を抜いてあり弓五十張りになっていた。

「家貞は誠に武勇の達者。思慮深い兵だと重盛は感心した。

紀伊の国にも当家の家来として名を連ねる者はいて、今度の事態を聞いて駆けつけたけれど、武装した武者は百騎ほどに過ぎなかった。こうしたところに「都から左馬督義朝の嫡子、悪源太義平を大将として,熊野へ討手に向かったが、摂津国天王寺、阿倍野の松原に陣を取って、清盛の下向を待つっている」と、伝わってきた。

清盛は「悪源太が大勢で待っているのでは、都へ上れずに、阿倍野・天王寺の間に屍を留めるのは、真の勇者ではない。当国の浦から船を集め、四国の辺りに押し渡り、鎮西(九州)の軍勢を呼んで都へ攻め上り、逆臣を滅ぼして,君の御憤りを休め奉るのが好いと思う。各々いかが」と言うと重盛が進み出て言った。

「このご意見は尤もなことだと思いますが、重盛の愚案では、院内を大内に取り込め奉っている以上、今はきっと諸国へ宣旨・院宣を出すでしょう。朝敵になっては四国・九州の軍勢も、決して従う事はないでしょう。君の御事なので、六波羅を留守にしという理由で、公私について、少しも滞ってはなりません。筑後守、いかがか」

家貞は涙をハラハラと流し「今に始まったことではありませんが、この仰せは潔いいと思います」。

難波三郎経房も「その通り」と同意して御前を立ち、馬にうち乗って北へ向かって歩かせると、清盛もこの人々の心を感じ、同じように振る舞った。

重盛は前後の勢を見渡して「悪源太が待つと聞く阿倍野で討ち死にすることは今の決意だ。少しでも逃げ足を使おうという人は、戦場で逃げるのは見苦しいから,ここで暇を告げて留まれ」と言うと、兵土はみな、御返事は進むしかありませんと、各々前を争って、和泉・紀伊の国の境となる小野山に着いた。

ここで腹巻き(簡易鎧)に矢を負い、弓を持ち、葦毛の馬に乗った者が道の脇に馬を寄せて降り、畏まって一行を迎えた。

「何者だ」と問うと

「六波羅よりの使者です」と答えた。事の子細を問うと「昨夜の夜半に六波羅を出発いたしました。その時までは特別の事はありませんでした。『大弐殿(清盛)は熊野参拝のあとになっても、留守の人々は大内へ御参り下さい』と、お使いしきりに言いましたましたが、『ただ今、ただ今』と御返事をして、今まで引きこもっておられました。播磨中将殿(信西の子、成憲)は十日の夜の暁に、六波羅へ逃げて籠もっておられましたが,院宣だとお使いがしきりに言うので、力及ばず出さざるを得ませんでした」

重盛はこの報告を聞いて「そうだったか。頼りにして逃げ込んだ播磨中将をさし出す六波羅の人々はさぞ悔しい思いをしたろう。それで、ここへ来る道中で何かあったか」

「特に子細はありません。天王寺・阿倍野には、伊勢の伊藤武者景綱・館太郎貞保・後平四郎さねかげ、など少々、準備して待っていますが、どこまで行きましても,これより南には、何事かがあるでしょう。ここで馬を休め、事に供えるべきでしょう」と伝えた。

「その勢三百騎ほど。伊賀・伊勢の御家人共、遅れて馳せ集まると聞くので、今はその勢、四、五百騎にもなっている」と言うと、「悪源太とはこれをいうのだ」とみな人、色を成した。

⑨光頼卿参内の事付けたり清盛六波羅上着の事

同十九日、内裏では殿上で公卿が詮議すべきだと会議が催されて、左衛門督光頼卿、事鮮やかな衣装に蒔絵の細太刀を佩き、侍は一人も連れず、立派な様子をした雑色四、五人、侍の右馬允範義に雑色の装束をさせ、細太刀を懐にささせ、「もしも事があれば、我を汝の手にかけよ」と言い含めていた。

大軍陣を張り、列を厳しく守れば、たまたま参内した公卿・殿上人も貴人の機嫌を伺うように入ってくるのに、この光頼卿は、満々たる兵どもにはばかるところなく入ってきた。兵は弓を伏せ、矢を横に向けてお通しした。

紫宸殿の御後(廊下)を通って、殿上を巡り見ると、右衛門督が最上席に着き、その座の光頼より官位の高い者たちが、みな下に連なっていた。光頼卿はこれを見て

「これは不思議な事だ」と思った。右大辨宰相顕時は末座に座るべきなのに、笏(しゃく)を取り直してあらたまった態度をして「御座敷は世にも乱雑だ」と、しずしずと歩み寄り信頼卿の着いた上座に乗りかかるようにすわると、信頼はそのままうつぶせになった。=上・六波羅へ戻る清盛一行=

着座の公卿は「ああ、浅ましい」と驚く。光頼卿「今日は衛府の督が同席するとみえています」と裾を直し、衣装を直し、笏をとって居住まいを正し「そもそも当日は、どんなことを定めるのであろう」と言ったけれど,着座の公卿・殿上人、一人も言葉を出さなかった。まして、末座の人々の詮議など沙汰もなかった。

光頼卿は少し経って、つと立って静かに歩み出ると、庭の満々たる兵達がこれを見て「あれは並外れて強い大剛のひとだ。この間、人こそ多く出仕したが、信頼の座上に着ける人はいなかった。この人が初めてだ。門を入るときから、少しも恐れ、憚る気色などもなかったので、こうできたのだ。この人を大将として合戦をすれば、どれほど頼もしいだろう。昔の頼光(鬼同丸を退治)を再現して光頼と名乗れば,このようになるのか」と言うと「壁に耳、石に口という事もある。聞いても聞いてない」などと言いながら、忍び笑いに笑った。

光頼卿はこのように振る舞ったけれど、急いでも出られず、殿上の小蔀(こじとみ=小窓)の前に階段の下の板を高らかに踏みならして立った。昆明池の御障子の北、脇の戸の辺りに、舎弟別当惟方が立っているのを招いて言うには「今日、公卿は詮議すべしと触れられたので,急いで馳せ参ったが、特に承ったり,定めたりすることはなかった。本当に光頼は死罪になるべき人数に数えられたと伝え聞いている。その人々の名をを聞けば,当世の学問や宮中儀式などに精通した、しかるべき人達だ。その数に入ることは、面目を保つ事でもあった。そんなとき、そこへ右衞門督が車の尻(下座)に乗り、少納言入道の首実検のために、神楽岡とかへ行ったことは、あってはならない振る舞いだ。近衛大将・検非違使の別当は、他とは違う重職だ。その職にいながら,人の車の下に乗ること、先例もなく、当座の恥辱だ。ことに首実検は、はなはだ穏便ではない」と言うと、別当は「それは天皇の意向なので」と赤面した。

光頼卿「これはどうした事だ。天皇の意向ならばといって、そうする旨を意見としてなぜ出さない。我らが先祖、勸修寺内大臣、三条右大臣、延喜の聖代に仕えて頼このかた,君既に十九代、臣また十一代、承り行う行事はみな徳政です。一度も悪事に交わらず。当家はそれほどの英雄ではないけれど、ひとえに公正な臣と心を合わせ、懺寧の輩には組まない故に、昔から今まで,人に指を指される程のことはなかった。あなたは、初めて暴虐の臣に引き込まれて、代々続いてきた家の名を失うことを悔しく思うだろう。清盛は熊野参詣を遂げずに、切り目の宿より馳せ上った。大勢でこそない。信頼卿の率いる兵はどれほどなのだ。平家の大勢、押し寄せて攻めるのはいつ頃か、時を知るべきだ。もしまた、火などをかければ、君はどうすれば安穏に渡らせ給う事が出来るのか。大内、灰燼の地になる事で、朝家の御嘆きとなる。君臣とも万一の事があれば、王道の滅亡、このときにある。右衞門督は近くの大小の事を申し合わせていると思へ。相構えて、構えて、隙を窺い、はかりごとを巡らせて、天皇・上皇に問題が及ばないよう思案すべきだ。主上はどこにいらっしゃるのだ」

光頼卿「これはどうした事だ。天皇の意向ならばといって、そうする旨を意見としてなぜ出さない。我らが先祖、勸修寺内大臣、三条右大臣、延喜の聖代に仕えて頼このかた,君既に十九代、臣また十一代、承り行う行事はみな徳政です。一度も悪事に交わらず。当家はそれほどの英雄ではないけれど、ひとえに公正な臣と心を合わせ、懺寧の輩には組まない故に、昔から今まで,人に指を指される程のことはなかった。あなたは、初めて暴虐の臣に引き込まれて、代々続いてきた家の名を失うことを悔しく思うだろう。清盛は熊野参詣を遂げずに、切り目の宿より馳せ上った。大勢でこそない。信頼卿の率いる兵はどれほどなのだ。平家の大勢、押し寄せて攻めるのはいつ頃か、時を知るべきだ。もしまた、火などをかければ、君はどうすれば安穏に渡らせ給う事が出来るのか。大内、灰燼の地になる事で、朝家の御嘆きとなる。君臣とも万一の事があれば、王道の滅亡、このときにある。右衞門督は近くの大小の事を申し合わせていると思へ。相構えて、構えて、隙を窺い、はかりごとを巡らせて、天皇・上皇に問題が及ばないよう思案すべきだ。主上はどこにいらっしゃるのだ」「黒戸の御所に」

「上皇は」

「一品御書所に」

「内侍所は」

「温明殿」

「剣璽(けんじ)は」

「夜の御殿に」

別当はこのように答えた。

「朝餉の方(天皇が食事をする部屋)に人の音がして、櫛形の穴に(半月型の窓)=右=に人の影がある。何者だ」

「朝餉の方(天皇が食事をする部屋)に人の音がして、櫛形の穴に(半月型の窓)=右=に人の影がある。何者だ」「それは右衛門督が住んでいるので、その人の女房などの影でしょう」と別当が言うと、光頼卿は言い切らないうちに「世の中、今はこのようだ。主上がおいでになる朝餉の部屋には、右衛門の督が住んで、君を黒戸の御所に移し参らせている。末代だけれど、日月はいまだ地に落ちてはいない。どんな前世の宿業で、このような世に生を受けて、憂き事ばかり聞くのだろう。人臣が王位を奪うこと、漢朝にはその例があると言っても、本朝にはいまだそのような先例は聞かない。天照大神・正八幡宮は、王法をなんと守らせ給うのか」と憚るところもなく打ちくどきたまうと、別当は「人が聞きます」と、背筋が寒くなる様子で出ていった。

「昔、中国の伝説の人、許由は悪事を聞いて河南省の川、頴川で耳を洗ったと言う。このときの内裏の有様を見・聞いては、耳も目も洗うべきだと思う」と、上着の袖、絞るようにして出て行った。右衞門督が上座に着いたときは、いかにも由々しいように見ていたが、今、君の御有様を見て、顔色が変わり、うち萎れて出て行った。

信頼卿はいつも小袖に裾の広い赤い袴、冠に巾子紙(こじかみ)を入れている。これは天子がお使いになるもので、天子の振る舞いのように見えた。そうするうちに、夜になって清盛は熊野道から下向して来たが、伏見稲荷に参り、杉の枝を折り、鎧の袖にかざして、六波羅に着いた。大内では「今夜にも六波羅から攻めてこよう」と、兜の緒を締めて待っていたが、そういうこともなく夜が明けた。

⑩信西の子息遠流に宥(なだ)めらるる事

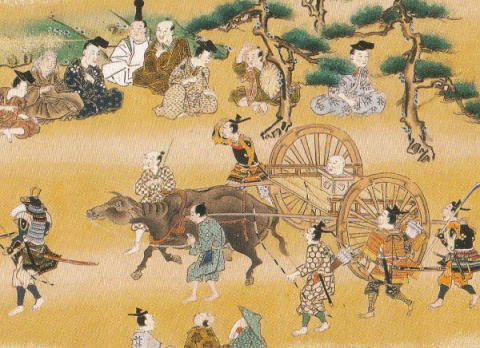

廿日、殿上で公卿の詮議があるので、大殿(忠通)、関白殿(基実)、太政大臣殿(宗輔)、左大臣伊通、そのほか公卿・殿上人などが駆けつけた。これは少納言入道の子息、僧俗十二人の罪名を定めるためだった。大宮左大臣伊通公が宥めたことで、死罪一等を減じ、遠流に処せられた。昨日もこの事を議論すべきだったのだが、光頼卿の着座によって、万事しらけてしまい、今日この問題を話し合ったと言われる。=右=

廿日、殿上で公卿の詮議があるので、大殿(忠通)、関白殿(基実)、太政大臣殿(宗輔)、左大臣伊通、そのほか公卿・殿上人などが駆けつけた。これは少納言入道の子息、僧俗十二人の罪名を定めるためだった。大宮左大臣伊通公が宥めたことで、死罪一等を減じ、遠流に処せられた。昨日もこの事を議論すべきだったのだが、光頼卿の着座によって、万事しらけてしまい、今日この問題を話し合ったと言われる。=右=新宰相俊範、出雲国。播磨中将重憲、下野国。右仲弁定憲、土佐国。美濃少将修憲、隠岐国。信濃守惟憲、佐渡国。法眼靜憲、安房国。法橋観敏、上総国。大法師勝憲、安芸国。憲耀、陸奥国。覚憲、伊豫国。明遍、越後国。澄憲、信濃国。このように国々へ流された。

同二十三日、大内の兵ども、六波羅から攻めてくると、兜の緒を締めて待っていたけれど、そう言うことはなかった。去る十日から六波羅では、大内から寄せてくると騒ぎ、内裏は六波羅から寄せると兵どもはひしめいていた。

源平両家の兵ども、白旗・赤印、行き交うことは絶えなかった。年も既に暮れようとしていた。しかし、正月三が日の行事も手が回らず、安心も出来ないので「ともかく、事が落ち着いて、世間が静かになって欲しい」と、京中の人々は上下を問わず嘆いた。(信西の首が中央の長刀に刺してある=国立美術館)

⑪院の御所仁和寺に御幸の事

同二十六日の夜が更けて、藏人右少弁成頼、一品御書を訪れ「君はいかにお考え召されておいでか。世の中は夜の明けないうちに、乱れるでしょう。経宗・惟方等は何か申し上げてはいませんか。よそへ行幸されるべきでしょう。急ぎどこへでも、行幸され給うべきです」と申し上げると、上皇は驚かれ「仁和寺がいいと思う」とて、殿上人のようにお姿を変え、御所を紛れ出た。

同二十六日の夜が更けて、藏人右少弁成頼、一品御書を訪れ「君はいかにお考え召されておいでか。世の中は夜の明けないうちに、乱れるでしょう。経宗・惟方等は何か申し上げてはいませんか。よそへ行幸されるべきでしょう。急ぎどこへでも、行幸され給うべきです」と申し上げると、上皇は驚かれ「仁和寺がいいと思う」とて、殿上人のようにお姿を変え、御所を紛れ出た。上西門の前で北野天神の方角に向かって拝まれ、その後、馬に乗られた。一天の主にましますお方が、お供に卿相・雲客は一人もいなかった。馬に任せて行幸された。未だ暁にもならない夜半なので、遅い月の出る時節なのに、有明の月もなかった。北山颪(おろし)の音が寒々とし、曇った空から雪がぱらつき、御幸される道も見えない。草木が風にそよぐ音を聞き、追っ手の兵ではないかと肝を冷やされたりした。

そう言うことなので、保元の乱れの時、讃岐院(崇徳上皇)が如意山へ御幸なられた事も思い出されていた。しかし、あのときは家弘なども付き添っていたので、敗軍ではあっても味方のいることを、頼もしくお思いであった。今度もそうあるべきなのに、武門は一人もいないので、命を聞く人もいなかった。そうした中で、お心ではさまざまな御願をされていたと思えた。世が静まって後、日吉神社へ御幸されたのも、その時のお礼と言われる。(仁和寺の拝顔入り口にいけられた梅)

⑫主上六波羅へ行幸の事

主上も北の陣(内裏の北門)に御車を回し、女房のカツラなど装飾品を付け、重ねて御衣を着られた。

主上も北の陣(内裏の北門)に御車を回し、女房のカツラなど装飾品を付け、重ねて御衣を着られた。「玄象(中国渡来の琵琶の名器)鈴鹿(和琴の名器)・大床子(天皇の座る足つきの台)・印鎰(いんやく)=印鑑と鍵)・時の札(時刻を知らせるための札)、みなみな渡せ」とご沙汰があったけれど、それは叶わず、内緒所の御唐櫃も大床まで担ぎ出して来たが、鎌田兵衛の郎党が見つけ、運び出すのを止めた。

主上のお車を引き出す=絵・右=のを、兵どもは怪しんだ。別当惟方は「それは女房の出でられる車だぞ。疑いを持つな」と言ったが、兵どもはなおも怪しんで、近づき、火を振り上げさせ、弓の先で車の簾を掻き上げてみると、二条院は御在位の初めで、御年十七歳になられたばかり。未だ老けてはいない上、もともとの童顔が美しく、花やかな御衣を召されていたので、誠に目も輝くほどの女房に見えたので、問題なく通し奉った。

中宮も一つ車に召されていた。紀二位は「女であっても引き出されて、どんな目に遭うか分からない」と、御衣の裾に覆われて伏せていた。経宗・惟方は直衣に冠を折り畳んみ、貴族の平服でお供していた。清盛の郎党、伊藤武者景綱は、黒糸縅の腹巻きの上に雑色の装束をし、二尺余寸の小太刀を腰に差してお供した。館太郎貞保は、黒革縅しの腹巻きに、鍔を付けて打刀を腰に差し、その上に牛飼いの装束をしてお車を扱う。

上東門を出て、土御門の東へ向かう。六波羅から左衛門佐重盛・三河守頼守・常陸守教盛、その勢三百騎ほどで、土御門東の洞院で合流した。これで、君も安堵の御心をを持たれた。ここからは問題なく六波羅へ行幸されると、清盛も勇ましい言葉を発し、兵共は興に乗って喜びあった。

藏人右少弁成頼が「六波羅は皇居になった。朝敵に成りたくないと思う者達は、皆々馳せ参れ」と触れさせると、大殿・関白・太政大臣・左大臣以下、公卿・殿上人、皆々馳せ集まった。六波羅の門前に馬車の止まるところがなく、晴れ着姿の使用人まで、兜の緒を締めた武人と混じって、築地の際から賀茂川の河原近くまで、ひしめき合った。清盛はこれを見て「家門の繁昌の面目だ」と喜んだ。

⑬信頼方勢揃えの事

信頼卿は大変に楽しみに奢り、いつもの事ながら、今夜も沈酔して横になっていたが、女房共に「ここを叩け、あっちをさすれ」などと言って、何の心配もなく延びの墓地して寝ていた。二十七日の曙に越後中将成親が近づいて「どうしてこのようにしているのですか。行幸は、はやよそへお成りになりましたぞ。また、それについて、残り留まる卿相・雲客は一人もいません。御運が極まったとお考えください」と告げると、信頼は「まさかそんなことはないだろう」と、急いで起き上がり、一品御書へ行ったけれど、上皇はいらっしゃらず。黒戸の御所へ参ったけれど、主上も居られなかった。

信頼卿は大変に楽しみに奢り、いつもの事ながら、今夜も沈酔して横になっていたが、女房共に「ここを叩け、あっちをさすれ」などと言って、何の心配もなく延びの墓地して寝ていた。二十七日の曙に越後中将成親が近づいて「どうしてこのようにしているのですか。行幸は、はやよそへお成りになりましたぞ。また、それについて、残り留まる卿相・雲客は一人もいません。御運が極まったとお考えください」と告げると、信頼は「まさかそんなことはないだろう」と、急いで起き上がり、一品御書へ行ったけれど、上皇はいらっしゃらず。黒戸の御所へ参ったけれど、主上も居られなかった。手をハタと打って走り帰り、中将の耳にささやいた。

「決してこの事を、誰にも知らせるな」

成親はいかにもおかしそうに

「義朝以下の武士共、みな存じているのに」と答えると、信頼は「出し抜かれた。出し抜かれた」と行って、大の男の肥え太った者が、躍り上がり、躍り上がりしたけれど、板敷きが響くばかりで、板が踊り出す事もなかった。

別当惟方は、もとより信頼卿と親しく、約束事も深かったが、光頼卿が諌められたことは、この折りに、悲しいことなので、主上をも、このように盗み出してしまった。そう言うことで興の人々は「中小別当」と言うのを、大宮左大臣伊通公が仰るには、「この中小別当の中には、仲立ちをする中媒の中ではまさかあるまい。忠臣の忠だろう。その故は、光頼が諌めたことに依って、惟方が過ちを改め、また、賢者の余徳をもって、忠臣の振る舞いをする以上、忠のじこそ当てはまるのだ」と仰ると、万人は、もっともだと感じ入った。

同二十七日、六波羅の兵達が大内へ寄せると噂が出ると、大内の兵どもは、甲冑を身につけて待ち受けた。中でも大将右衞門督信頼は、赤地の錦の直垂に、紫裾濃の鎧に、鍬形を打った白星の兜の緒を締め、金作りの太刀を佩き、紫宸殿の額の間の長押に尻をかけていた。年二十七の大の見目麗しく、装束は美麗だった。その心は分からないが、あわれ大将と見えた。馬は奥州の基衡が支配する六郡一の馬として院へ参らせたかっ黒い馬で、背丈は八寸余り。金覆輪の鞍を置いて、右近の橘(紫宸殿の西に植えてある)の木のもとに、東を頭に引き立てた。

越後中将成親は紺地の錦の直垂に、萌黄匂いの鎧に、円内に鴛鴦をかたどった裾金物を付けて飾った。白葦毛の馬に銀を巻いた白覆輪野倉を置き、信頼卿の南に、頭を同じ方向に向かせて立った。成親、歳二十四、容儀・事柄は人に勝って見えた。

左馬頭義朝は赤地の錦の直垂に、黒糸縅の鎧を着て、鍬形を打った五枚兜を着けていた。歳は三十七、その気色、人並み勝れ、大将軍に見えた。黒馬に黒鞍を置いて、日花門に立っていた。出雲守、伊賀守に心変わりが見えると、義朝「哀れ討たないといけない」と思っても「大事を前にして、同じ軍の中で戦をして、敵が力をつけるのは悔しいと、思いとどまる。

⑭侍賢門の軍(いくさ)の事

六波羅の皇居=右・六波羅へ行幸=では公卿の詮議があった。

六波羅の皇居=右・六波羅へ行幸=では公卿の詮議があった。「王が行うことに、脆いものはない。逆臣を誅伐するのに、時を巡らすべきではない。たまたま新築された皇居が、火災に遭うようなことがあれば、朝家の大事となる。その時に備えて、官軍が偽って退けば、凶徒はきっと進み出る。その進み出たところへ、官軍が入れ替わって内裏を守護し、火災の難に遭うことを留め、朝敵をおびき出して誅殺せよ」と、宣下があった。

この命令を受けて、六波羅から内裏へと向かう大将軍は、左衞門佐重盛、三河守頼守、常陸守教盛の三人。その勢三千余騎、六条河原へ出て馬の鼻を西へ向けて集合した。重盛はこの勢を見回して「今日の戦いは、類いなく勝れたものになると思う。今、年号は平治だ。都も平安で、我らは平氏だ。三つのことが働き合って、どうして戦に勝てないことがあろうか」と言うと、兵ども、興に入って勇み立った。

この大勢は河原を上り、近衛・中御門、二つの大路から大宮面(おもて)へ押し寄せてみれば、陽明・侍賢・郁芳門、三つの門を開いていた。門の内を見ると承明・建礼両門を開いた、大庭には鞍を置いた馬百頭ほどが引き立てられていた。

大宮の大路に、鬨の声、三度聞こえると、大内でも鬨の声を合わせた。紫宸殿の額の間にいた右衛門督、気色・事柄、もってのほかに変わっているように見えた。顔色は草の葉のようだった。何の役にも立つとは見えなかった。人並み、人並みに馬に乗ろうと立ち上がったが、膝が震えて歩くことも出来ない。南面の階段を降りるのもおぼつかない。馬の側に寄ったけれど、片方の鐙に足をかけただけで、鎧の裾の草摺が音を立てるほど震えて乗れない。

侍、一人がつっと寄って押し上げると、弓手(左)に乗り越して、真っ逆さまにどっと落ちた。侍が近寄り、引き立てると顔に砂がびっしりと付いて、鼻の先を突いて傷つき、血が赤く流れて、すっかり怖じ気づいて見えた。侍達は驚き、呆れながらおかしそうに見ているものもいた。左馬頭はただ一目見て、怖がっていると思ったが、余りの憎さにものも言わなかった。堪えかねて言った。

「大臆病の者、良くもこのような大事を思い立ったものだ。ただ事ではない。大天魔が入れ替わるのを知らないで、与して憂き名を流すことよ」と、つぶやき、つぶやき、馬を引き寄せて乗り、日花門へと向かった。

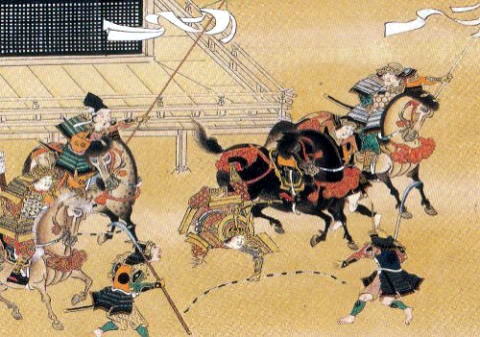

義朝が頼りにする強者どもには、嫡子悪源太義平・十九歳=絵・右、中宮大夫進朝長・十六歳、三男兵衞佐頼朝・十二歳、義朝の舎弟三郎先生義詮、同十郎義盛、伯父陸奥六郎義隆、信濃源氏平賀四郎義信。郎党では鎌田兵衛正清、三浦介二郎義澄、山内首藤刑部丞俊通、子息滝口俊綱、長井齊藤別当実盛、信濃の国の住人、片切小八郎大夫景重、上総介八郎広常、近江国の住人佐々木源三郎秀義、これらを初めとしてその勢、二百余騎には過ぎない。

義朝が頼りにする強者どもには、嫡子悪源太義平・十九歳=絵・右、中宮大夫進朝長・十六歳、三男兵衞佐頼朝・十二歳、義朝の舎弟三郎先生義詮、同十郎義盛、伯父陸奥六郎義隆、信濃源氏平賀四郎義信。郎党では鎌田兵衛正清、三浦介二郎義澄、山内首藤刑部丞俊通、子息滝口俊綱、長井齊藤別当実盛、信濃の国の住人、片切小八郎大夫景重、上総介八郎広常、近江国の住人佐々木源三郎秀義、これらを初めとしてその勢、二百余騎には過ぎない。信頼卿は鬨の声に気を動転させたが、鼻血を拭い、顔の砂を張りっ払って、しばらく心を静め、それから馬に乗せられ、その勢三百騎ほどを連れて、侍賢門を固めた。この姿は実際に頼もしげには見えなかった。出雲守光保、伊賀守光基、讃岐守季時、豊後守時光、これらを初めとして三百騎、陽明門を固めた。

三河守頼守は左馬頭の固めた郁芳門に向かい、常陸守経盛は光保、光基の固めた陽明門へ向かった。左衞門佐重盛は、信頼卿の固めた侍賢門へと向かった。

戦は巳の刻(午前十時)の半ばに矢合わせをして、互いに退く形はなく、一時(二時間)程戦った。左衞門佐重盛は、千騎の勢を二手に分けて、五百騎を大宮面に立て、五百騎を連れて侍賢門を打ち破り、大声を挙げて駆け込むと、信頼卿は一堪えも堪えられず、重盛は大庭の樗(おうち)の木の基まで攻めつけた。郁芳門を固める左馬頭はこれを見て、嫡子悪源太に目を向けて「あれが見えないか、悪源太。侍賢門を信頼という不覚の仁が、攻め破られてしまったぞ。追い出せ」と下知した。

悪源太は父に声をかけられ、その勢十七騎、大庭に向かって歩ませた。敵に近づき、声を挙げて名乗ったのは「名を聞いてない者は、今は目で見よ。左馬頭義朝の嫡男鎌倉悪源太義平、生年十九歳。十五の年、武蔵国大蔵の城の合戦に、伯父帯刀先生義方を手にかけて討ってからこの方、度々の戦に一度も不覚を取っていない。櫨(はじ、はぜ)の色した(黄色がかった)鎧を着て鵇毛の馬(つきげ=茶に白、黒の差し毛のある馬)に乗っているのは、平氏嫡々、今日の大将左衞門佐重盛だぞ。押し並べて組み取れ、討ち取れ、者ども」。

十七騎は轡を並べて駆けた。その中でも勝れて見えたのは、三浦介二郎義澄、渋谷庄司重国、安達四郎馬允遠元、平山武者所季重、悪源太の下知に従い、重盛に目を当てて馳せ巡る。悪源太は一人当千のこれらを連れて、馬の鼻を並べて散々にかかると、重盛の勢、五百余騎はわずかな勢に駆り立てられ、大宮面にぱっと引いた。悪源太の振る舞いを見て、義朝は心地を直し使者を立て、「良くやったぞ、悪源太。間を与えるな。ただ攻めよ」と下知した。

重盛は大宮面に控えて、しばらく人馬の気を休めた。赤地の錦の直垂に、櫨(はじ)の匂いの鎧に、蝶の裾金物を打っている。鴾毛(つきげ)の馬はとても逞しく八寸余りもある背に、金覆輪の鞍を置いて乗っていた。年は二十三、馬居、事柄、戦の掟、誠に平氏の正統、武勇の達者、素晴らしい大将と見えた。鐙を踏ん張り、立ち上がり「偽りて引き退くべし、の宣下を承った身ではあるが、合戦はまた、時による。わずかな小勢に打ち負けて引き退くこと、身にあたって面目を失う。今一駆け、駆けて、その後に勅定の命に任せよう」と、先の兵を大宮面に立てておき、新手千五百余騎を持って、また侍賢門を打ち破り、喚いて駆け入った。

悪源太義平は鎧の色も変わらない十七騎、本の陣に控えていた。重盛が駆け入ったのを見て、「武者は新手と思えるが、大将軍は本の重盛だぞ。他のものに目をかけるな。櫨の匂いの鎧に、鴾毛の馬は重盛だぞ。押し並んで組み落とせ。駆け並べて討ち取れ、者ども」と、馳せ回って下知すると、重盛の郎党、筑後左衛門貞能、伊藤武者景綱、館太郎貞保、与三左衞門かげやす、後平四郎さねかげ、同十郎かげとし、を始めとして、都合その勢五十余騎、重盛を真ん中にして、顔を横にすることもなく戦った。=左・現在の京都御所、紫宸殿=

悪源太義平は鎧の色も変わらない十七騎、本の陣に控えていた。重盛が駆け入ったのを見て、「武者は新手と思えるが、大将軍は本の重盛だぞ。他のものに目をかけるな。櫨の匂いの鎧に、鴾毛の馬は重盛だぞ。押し並んで組み落とせ。駆け並べて討ち取れ、者ども」と、馳せ回って下知すると、重盛の郎党、筑後左衛門貞能、伊藤武者景綱、館太郎貞保、与三左衞門かげやす、後平四郎さねかげ、同十郎かげとし、を始めとして、都合その勢五十余騎、重盛を真ん中にして、顔を横にすることもなく戦った。=左・現在の京都御所、紫宸殿=しかし、悪源太は「敵の馬の足を狙え。櫨(はじ)の匂い=色=の鎧に組みつけ。鴾毛(つきげ)の馬に押し並べろ」と罵って走り回る。声は次第に間近になって、また、組まれると思ったのか、大宮の大路へサッと引いて出た。悪源太が二度、敵を追い出したのを見て、左馬頭は「これで安心だ」と郁芳門から打って出た。鎌田兵衛、後藤兵衞・子息新兵衛尉、山内首藤刑部丞・子息滝口、長井齊藤別当・片切小八郎大夫、上総介・佐々木源三、惟九騎。太刀の切っ先を並べ、声を挙げてかかると、三河守の千騎の最中へ駆け入ると、三河の大勢、馬の足を止めることなく、三手になって引いた。

大内は元来、屈強の城郭なので、火をかけない限り、たやすく攻め落とす事は難しい。敵を騙して外へ出すために、官軍は六波羅へ向かって引き退くところへ、出雲守光保、伊賀光基、讃岐守末時、豊後守時光、これらは心変わりして、六波羅の勢に加わる。大内に残る勢というと、左馬頭一党、臆病だが信頼卿だけがいる。

合戦の様子は、義朝にとって末が良くなるとも見えない。義朝は六歳になる寵愛している女子を、六条坊門の烏丸に母の里があるので、坊門の姫と呼んでいた。後藤兵衞実基が養育しているので「今一度、見させてくれ」と言うと、実基が鎧の上に抱いて軍陣に出て来た。義朝はただ一目見て、涙がこぼれるのを、さりげない様子に見せかけ「そのような者は、右近の馬場の井戸に沈めろ」と言うと、中次という世話をしている侍の懐に抱かせて、急ぎ逃がした。

信頼卿は鬨の声に気持ちが動転し、散々の目に遭っているが、左馬頭が六波羅へ攻め入ると、人並みにその後に付いて歩いて行く道すがら「この大路はどこへ行く道だ。どこへ行ったらいいのか」と逃げ道を問えば、郎従達は主人に返事をせず、後に付いて爪をはじく嫌悪の振る舞いをし「これほどの大臆病の人が、このような大事をよくも、思い企てられたものだ。この月頃、伏見で習っていた武芸は、どこで失ったのかな。兵法を習えば臆病になるのか。ああ、憎い、憎い」と言ってもどうにもならないのだった。=左・信頼震えて落馬=

重盛はしばらく合戦をして、敵を欺いて外へ引き出して退いた。悪源太は勝ちに乗って追いかけ、重盛の馬の草脇(胸元)・太腹を深く射らせた。馬がしきりに跳ねるので、堀河の材木の上に降り立った。鎌田兵衛は川を駆け渡って、馬から降り、重なって重盛に組み付こうとしたが、重盛の郎党与三左衛門尉かげやす、鎌谷にむずと組み付いた。上になりし下になり組み合っているのを、与三左衛門尉が上になり、鎌田を取り押さえているところへ、悪源太が駆け寄り、うち重なって与三左衛門を討ち取った。下にいた鎌田を引き起こし、すぐに重盛に打ちかかるところに、重盛の郎党進藤左衛門尉は少し隔たって控えていたが、これを見て鞭に鐙を合わせて駆け寄り、材木の際で飛び降り、重盛を掻き乗せ、轡を東に向けてむち打って「逃げ延びたまへ」と言ったのを最後に、主人と後ろ合わせになり、悪源太に打ちかかり、散々に戦った。

悪源太が打ち込んだ太刀に兜の鉢を激しく打たれ、突然、倒れながら太刀を捨てずに起き上がろうとするところを、鎌田が来合わせて、取り押さえて頸を取った。二人の郎等が討ち死にする間に、重盛は遥か遠くへと逃げのびていた。

三河守頼守は中御門を東へ引いて行くのを、鎌田の従者が見つけて走り寄った。腹巻きに熊手を持っていて、好い敵だ、と目をつけ、兜に熊手を投げかけて、しゃがれ声を挙げて引っ張った。三河は少しも傾かず、鐙を踏ん張り、立ち上がり左の手には鞍の前輪を抱え、右の手には抜丸という太刀を抜き、熊手の柄を切った。熊手を引っ張っていた男は、のけぞって転ぶ。三河守はつっと伸びあがった。熊手は兜に留まった。見物の上下、これを見て「あ、切った。見事に切った」と褒めない者はなかった。

三河守頼守は中御門を東へ引いて行くのを、鎌田の従者が見つけて走り寄った。腹巻きに熊手を持っていて、好い敵だ、と目をつけ、兜に熊手を投げかけて、しゃがれ声を挙げて引っ張った。三河は少しも傾かず、鐙を踏ん張り、立ち上がり左の手には鞍の前輪を抱え、右の手には抜丸という太刀を抜き、熊手の柄を切った。熊手を引っ張っていた男は、のけぞって転ぶ。三河守はつっと伸びあがった。熊手は兜に留まった。見物の上下、これを見て「あ、切った。見事に切った」と褒めない者はなかった。三河守も討たれたように見えたので、通り合わせて戦う者ども誰と誰、八幡三河左衛門資綱、小監物成重、その子監物太郎時重、兵藤内、その子藤内太郎、これらをはじめとして二十余騎、しばらく持ちこたえて攻め戦う。兵藤内は馬を討たれて歩行武者となった。その上、老武者なので乱れ合った戦いは出来ず、ある小家に立ち入って見ると「その国の住人だれ」「彼の国の住人それがし」と名乗りかけ、鎧は返り血を浴び、袖、草摺には矢を折りかけて、互いに力の限りに戦った。

太刀の煌めく光は稲妻のようで、走り違うの足音は雷のようだった。重傷を負って、引かれてゆく者もある。また、その庭にたどり着いて死ぬ者もあった。馬の腹を射られて控え、また、薄手を負って、なおも返し合わせて戦う者もいた。火が出る程にもみ合っていた。藤内太郎家継、歳三十七はその振る舞いも素晴らしかった。究極の敵、七・八騎を討ち取り、差し違えて死んでいった。父の藤内は家の中からこれを見て、「ああ、若いときなら、走り出て、ともに戦ったろう」と思っても、老期なので叶わず、力は及ばないので、泣く泣く宿所へ帰った。藤内太郎討ち死の後、三河守の勢も、ただ、引きに引いた。

後藤兵衞と平山と、二騎に別れて町を下り(北から南)に追っていく。先を見れば、六波羅勢と思える赤印をつけた武者二騎が残って、時々返しては戦っている。一騎は緋縅の鎧を着て栗毛の馬に乗り、一騎は黒糸縅の鎧に鴾毛の馬に乗っていた。後藤兵衞、平山逃がすまいと追いかけた。緋縅を着た兵は、間近に攻められて、馬の鼻を返し、後藤兵衞とただ一太刀打ちちがえて、むんずと組む。後藤兵衞が上になって敵を取り押さえたのを、平山は見て「よく見たぞ、後藤」と言い捨て、黒糸縅の鎧に狙いを付けて追いかけた。

敵の馬は逸物で、距離が開いていくので、平山は小鏑をとって番え、良く引いて放った。鏑は敵の馬の太腹を後から追うように射た。しきりに馬が跳ねるので、片足を馬の背を超して降り立ち、辻堂の中へつっと入った。平山も馬から降り、馬を門柱に静かに繋ぎ、太刀を抜いて門の内へつっと入る。

敵の馬は逸物で、距離が開いていくので、平山は小鏑をとって番え、良く引いて放った。鏑は敵の馬の太腹を後から追うように射た。しきりに馬が跳ねるので、片足を馬の背を超して降り立ち、辻堂の中へつっと入った。平山も馬から降り、馬を門柱に静かに繋ぎ、太刀を抜いて門の内へつっと入る。敵は太刀を折ってしまったのか、矢を取って番え、堂の庭に積んであった材木の陰に走り込み、弓の弦を少し引いて待ち構えていた。平山は隙を見せず寄っていくのを、引き絞った矢をひょうと放つ。平山、身を撚れば、内兜を狙って射た矢が、錣を外に射出した。弓を捨て腰刀を抜き、少しも退かない。平山の打つ太刀に、左の肘と肩の間を切り放たれ、つっと寄ってむずと組む。

平山は太刀を捨てて、取り押さえて首を取り、材木の上に置いて大きく息をついて休むところへ、後藤兵衞も組み落とした緋縅の主と思える首に、緋縅の首一つ、と首札に書いて出てきた。平山はこれを見て「やあ、殿、後藤殿。その首捨てたまへ。今日は首の不足はないだろう。その様に持っていては、名のある首を誰に持たせるのだ。早く捨てたなさい」と言う。

後藤兵衞は言う。

「これら兵の振る舞いは、ただ者とは思えない。この首をここに置いて、土地の者どもに守らせ、後で取りに来よう」

そう言って二つの首を材木の上に置いて、「この首がなくなると、この地のものの罪になる。しっかりと守れ」と言い置き、二人、馬に乗って足音を響かせて六波羅の勢を追っていった。

平家の兵は返しあい、返しあい、所々で討ち死にするものの出る間に、左衞門佐も三河守も、六波羅へ着いた。

「与三左衛門、進藤左衛門、この二人の侍がいなければ、重盛がどうして身を守ることが出来たろうか。抜丸がなければ、頼盛の命は延びなかったろう。二人の郎党、一腰の太刀、いずれも重代のものは、それなりの働き、価値があるものだ」と、見る人は感じ入ったのだった。

この抜け丸というのは、故・刑部卿忠盛の太刀だった。六波羅池殿で忠盛が昼寝している時に、枕元に立てた太刀が二度抜けたと夢のように聞いて、目を見開いてみると、池から長さ三丈ほどある大蛇が浮かび出て、忠盛を襲おうとしていた。しかし、この太刀が抜けるのを見て、蛇は池に入り、太刀はもとの様に鞘に入り、蛇がまた出てくると、太刀はまた抜けた。

蛇はその後池に入って、見えなくなった。忠盛は霊のある剣だとして、その名を抜丸と付けた。清盛は嫡子なので間違いなく譲られると思っていたが、頼盛が当時、忠盛が寵愛していた女の子なので、この太刀を譲った。これによって兄弟の仲は良くないと言われた。

(上・終わり)